原创 巴黎的3次出轨,迷倒多少男女

情爱之所以让人向往,原因并不仅仅在于情爱会产生情感,情感是真挚的东西,另一方面,情爱会演化为一种关系,这种关系错综复杂,对于喜欢某些联系的人来说,情爱是一种证明,也是一种游戏,习惯了这种游戏的人,自然会为之向往,而我们的社会也是因为有这些五花八门的游戏而得以运转开来。当一个年轻人面对着这种游戏,在一个合适的氛围中,一切会是多么地惬意。

《人约巴黎》讲了三段爱情小故事,第一个故事讲的是一个怀疑自己男友出轨的女孩决定要与陌生人约会,然而约会的地点却看到了不速之客,原来自己的男友也在这里,而男友约会的伴侣则是几小时前跟自己熟知的陌生人。于是,这一切都被毁了,印证了自己男友出轨的女孩只能悻悻离去,而之前约好的男孩到了约定地点之后却怅然若失。

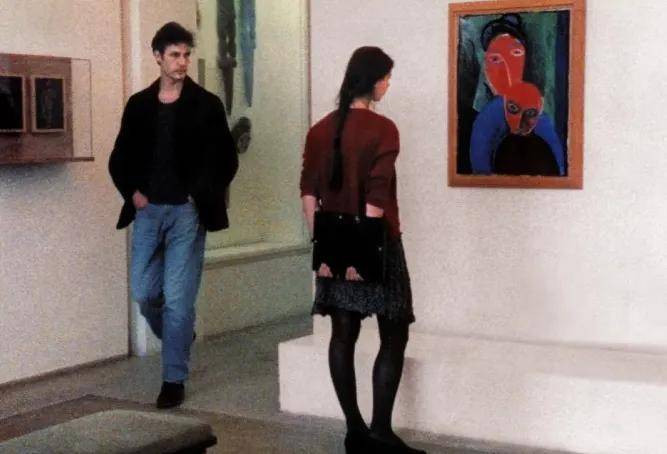

第二个故事讲的是两个邂逅在巴黎街头的陌生男女。他们从邂逅到热恋发展迅速,两个人相约要在旅馆使得这种情感迅速升温,然而就在这个时候,女孩发现了端倪,自己的男友跟别人走进了旅馆,于是,这段感情迅速急转直下。最后一个故事讲述的是一个厌倦了自己女友的画家在画展上爱上了一个陌生女人,然而这个女人却是有夫之妇。画家死死追求,但依旧不能打动分毫,于是,画家落败,只能无奈收场。

侯麦的三个小故事讲述的是关于游离着的爱情,这种情感有一个普遍的特点,用通俗的话来说就是吃锅望盆。因为只有这样才能给感情中的不确定增加一些确定。我们可以看看这三个故事,本质上都是因为拥有着的可以随意挥霍,不论是前两个故事中的女孩,还是最后一个故事中的男孩,他们都是拥有者。他们拥有了爱情,但是拥有着的爱情并不令人满意,于是,他们将自己的目光聚集在了别的地方。

拥有着的爱情如果不能让人愉悦,那么拥有者自然而然就会将自己的目光聚集在别的地方。比如说前两个故事中的女孩,第一个是怀疑自己的男友出轨,第二个则是厌倦了自己的男友。然而这两种感知并不足以让两个女孩彻底的跟自己的男友决绝,于是,他们便用了另一种方式来反驳,那就是重新找到自己的价值。

对于恋爱中的男女,对于情感中的参与者,找到自己的价值的唯一方式就是重新寻觅一个伴侣。于是,第一个女孩选择了跟一个陌生男人约会,默认了这个陌生男人的搭讪,第二个故事中的女孩则是选择迅速的跟一个陌生男人步入爱河。这实际上都是一种报复行为,这种报复行为自然有报复的主体,那就是自己的男友。而这一切则是做给男友看的,如果男友真的被确定是出轨了,那么这种行为就失去了意义。

这就如同第二个故事中的女孩面对着陌生人,本来是为了报复男友的无聊之举,然而当自己真的目睹男友已经不属于自己的时候,这个用来对标男友的陌生人就失去了存在的意义。同样的,第一个故事中的被约好的陌生男人也是这样,当女孩知道了自己的男友真的出轨之后,这种自我安慰自然不复存在了,不复存在的自我安慰没有了,那么陌生男人的存在感自然就没有了。

而第三个故事中的画家显然已经厌恶了自己的女友,但是却苦于没有替代品替代,于是,只能一方面稳定自己的女友,另一方面寻找另一个替代品。当这个替代品出现之后,女友的价值很快的就消失殆尽。而在替代品的面前,男人自然要摆出一副决绝的样子,只不过这个样子侯麦并没有让男人的女友看见,于是,第三个故事有了一个不一样的结局。尽管男人依旧是做了尝试,但是这种无疾而终的尝试并没有影响男人之前说下的谎言。

三段情感,三个故事,三位主人公,这几个发生在巴黎的故事充满了情欲,但是却充满了戏谑。情感究竟是什么,爱情到底锚定了什么?或许不一定有人能给出答案,但很多时候,当我们看到这种延续着的情感,这种没缘由的爱情的时候,我们究竟在看什么?情感的参与者从来不认为自己参与者的是有很多除了情感之外的东西,但现实中,这种想法是不切实际的。

当我们谈论爱情的时候,我们在谈论什么?谈论的是自己,还是自己的另一半,谈论的是自己的情感还是自己的情绪。感情当中锚定的究竟是爱情还是其它。这些问题没有答案,或者说没有固定的答案,我们究竟追求的是爱情,还是说追求的是一种陷入到恋爱中的感觉。很多时候,我们看似在做一些事情,实际上,我们所做的不过是为了让自己假装自己再做一些事情。

讲感情放大后,便成了情欲,当情欲缩小时就成了感情。怦然心动的并不一定是真挚的爱情,有时候,只不过是自己厌倦了的一种生活方式。所以,源于冲动的感情是否是真感情。

……

你好,再见