口碑滑坡?她糊得好冤枉…

转载来源:吐槽电影院(tcdy007)

2019年,《我们与恶的距离》上线,爆火两岸,后劲灼心。

截至今日,近50万人打出9.4的高分。

2025年,6年磨一剑的《我们与恶的距离2》开播。

反响寥寥,3000多人评价,分数马马虎虎——8.2。

或许可以从这些具体的“距离”里谈一谈,或许可以一窥2019年到2025年间,我们与恶的距离发生了什么变化——

时隔6年再看一遍《与恶》,仍旧不得不感叹一句——

实至名归。

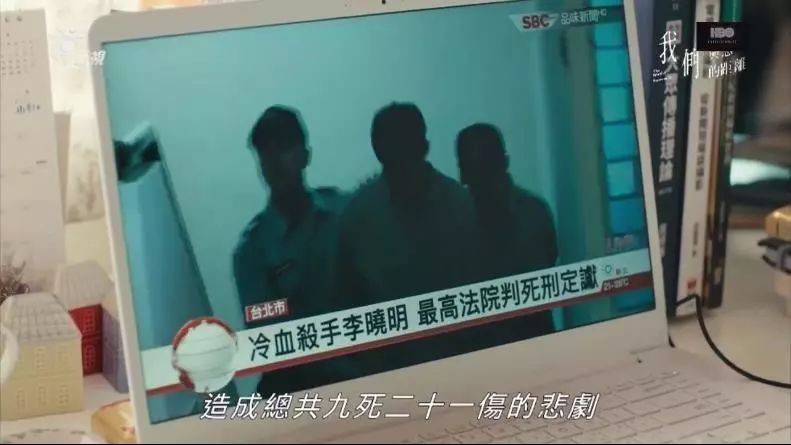

李晓明为了扬名立万,在电影院随机扫射,造成九死二十一伤。

一场毫无悬念的凶杀案,《与恶》层层深入,一再挑战观众的认知。

比如,寻找真相背后的真相。

枪毙加害者,对受害者而言便够了吗?一命还一命,仇恨便能有去处了吗?人们就可以心安理得地遗忘了吗?

《与恶》追问的是最需要被重视,真正能带来解脱的答案——

李晓明转变的契机在哪里,是什么让他走上犯罪的道路。

出身普通家庭,父母老实本分,妹妹可爱聪明。“天生恶种”“反社会人格”显然无法解释他的极端行径。

他的人生到底是在哪个环节出现了差错?他的病因或许是社会的症结,如果有机会提前介入,悲剧是不是不会发生?

又比如,厘清废死倡议者的初心。

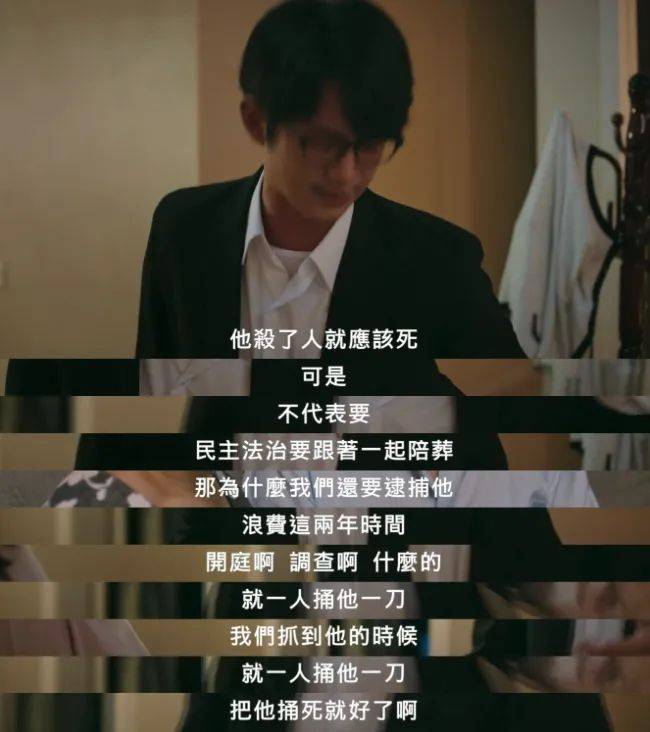

发泄愤怒显然比冷静思考容易。

在网络民意与媒体的推波助澜下,前面还有52个死刑犯排队时,李晓明获得了“插队”殊荣,提前执行死刑。

我们永远也无法得知,李晓明杀人的真相,又何谈对症下药。

一直为他斡旋的辩护律师王赦,崩溃大哭——不是为自己,而是为民主法治。

他“废死”的倡议绝非高举人权旗帜,漠视受害者创伤,为死刑犯开脱的伪善行为。

而是呼吁“解决问题”,而非一刀切“解决提出问题的人”。

研究土壤,追根溯源。以科学揪错代替政治暴力,才有可能将悲剧扼杀在摇篮。

再比如失去这个答案后,伤痛和裂痕可以愈合吗?

《与恶》极具人文关怀,镜头对准谁,观众就会共情谁——

李晓明的家人失去在阳光下生活的权利。

他们愧疚为什么没有早些发现儿子的异常,更无力面对受害者家属的悲痛与愤怒。

李父酗酒,整日浑浑噩噩,李母长期戴口罩脸上出现红疮与过敏。

事发之后,李母唯一一件能做的事,只有帮女儿李晓文改名李大芝,把她赶出家门,与她断绝联系。

李大芝隐姓埋名独自生活,重拾新闻理想,可工作刚刚步入正轨的她发现,自己顶头上司的儿子,死于哥哥枪下——

受害者家属,以宋乔安为代表,也在经历着生活剧变。走不出儿子死亡的阴影,酗酒、易怒、噩梦,成为她的日常。

新闻工作压力过载,幸福家庭濒临破碎。

在李晓明被枪决当天,得知手底下的李大芝是李晓明的妹妹,她派出人跟踪李大芝。躲起来的李家人再度出现在媒体视野之中接受审判。

于公,她抢到了头条新闻;于私,她报复了仇人一家。

可当她将事情做绝,挥出复仇之刃,李家父母跪在她面前道歉时,她又心生无法面对把人逼到绝境的自己。

《与恶》揪心之处在于所有人都是好人。

恶人一死了之,徒留他们被愧疚与良知拷问,相互折磨。

高明之处也在此,善良群像为《与恶》奠定文明的底色。

《与恶》最温暖的一幕莫过于此:

才在国际电影节崭露头角,应思聪的前途毁于精神分裂。

他完全没法控制自己的行为——冲进幼儿园“挟持”小朋友拍电影,闯进精神病院持刀与医生对峙……从前礼貌幽默的年轻人,变成没人敢接近的神经病。

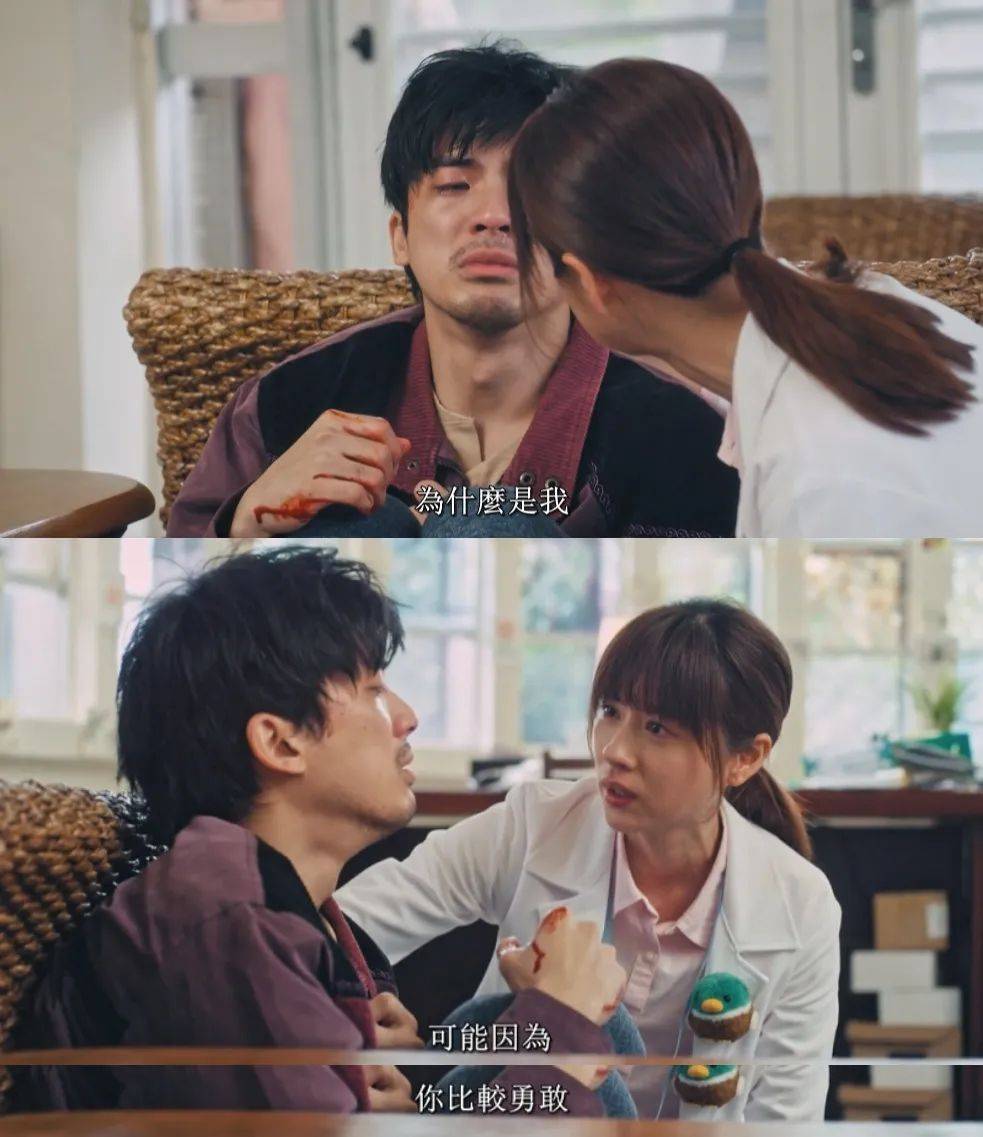

他崩溃痛苦地问出了那个问题,“为什么是我。”

医生宋乔平的回答是,“可能因为,你比较勇敢。”

下一个李晓明没有出现。

不求名利不畏权贵的律师、有职业操守的记者、真心体谅病人的心理医生……

甚至给王赦安排了一个家境殷实、父母恩爱的妻子美媚,好让他无后顾之忧追求理想。

《与恶》从中产高知视角切入,许多设定留下相当宽广的走向和解的可能。

《与恶2》上线,差评大多关于“拖沓”“无聊”“混乱”。

回顾剧作结构,两部基本相似,都起源于无差别杀人案。

胡冠骏犯下无差别纵火案,导致5人死亡,12人受伤。

罗自强当街发疯,连捅多刀,刺死义警。

但讲述的重点完全不同。《与恶2》旨在回答《与恶》中没能够解答的问题——

是什么有可能导致精神病人犯下重大刑事案件?

胡冠骏放火行为背后,有家庭内部创伤撕裂的结果。

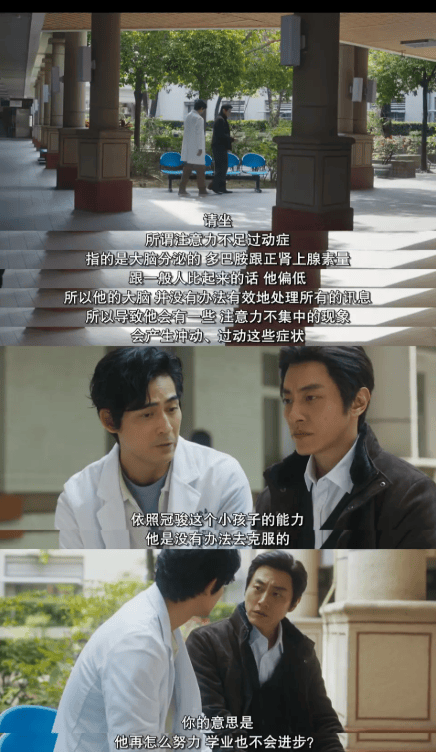

从小就确诊为ADHA,生理性地无法控制情绪和冲动。

本可以尽早干预,可有钱人家要命的病耻感让他没有接受科学的治疗,加之有一个处处优秀的哥哥作对比——

他在家中陷入“暴躁--越不被父母待见--更暴躁”的恶性循环。

妈妈经受着来自丈夫的冷暴力,婆婆无孔不入的恶意刁难,没有能力和“超雄”小孩相处,被逼到情绪崩溃,长年需要吃药入眠。

爸爸开始重视起胡冠骏的问题时,他已经16岁,基本定型,很难改变。爸爸努力与胡冠骏相处后不久,选择与他断绝父子关系。

成年后,他陷入三不管地带。

罗自强身上体现的,是外界对精神病人的高压。

罗自强的家人从未放弃他,也阻止不了他与家人的人生是个彻底的悲剧。

本来是个脾气温和的好人,与妻子高又茗孕育了两个可爱的小孩。可轻信朋友错误投资导致家中存款全无后,他患上精神分裂症。

高又茗带他积极治疗、吃药,挣钱养家,可是……

《与恶2》带我们重温了那段仿佛发生在上辈子的记忆。

疾病、隔离、恐慌……连正常人都受不了的时期,更多精神病人产生幻觉发病,医疗资源极度紧缺的状况下,没有人能够顾得上他们。

罗自强产生幻觉,觉得所有戴口罩的都是复制人。

妻子深夜送两个发烧的孩子去医院的间隙,他以为妻子和孩子被复制人掳走伤害。

冲上街头想要保护家人的时候,误杀了想要帮助他的义警。

看到这,请别误会《与恶2》是在找外界理由,帮杀人犯开脱。

它其实是在帮每个试图拯救过他们的人与环节“开脱”。

无论代入剧中哪个角色的人生,比《与恶》更需要暂停下来,缓一缓,深呼吸再继续往下看。

少年调保官牛荷,手上同时有近100个“不良少年”的问题需要处理。

成日为孩子们能够改好奔走,她留给自己吃饭的时间只有15分钟。

丈夫——精神病医生的马亦森——都对胡冠骏下了“没救了”的判词。

牛荷只会心里难受,怪自己没多做些什么。

后来,她意外死在胡冠骏制造的那起纵火案中。

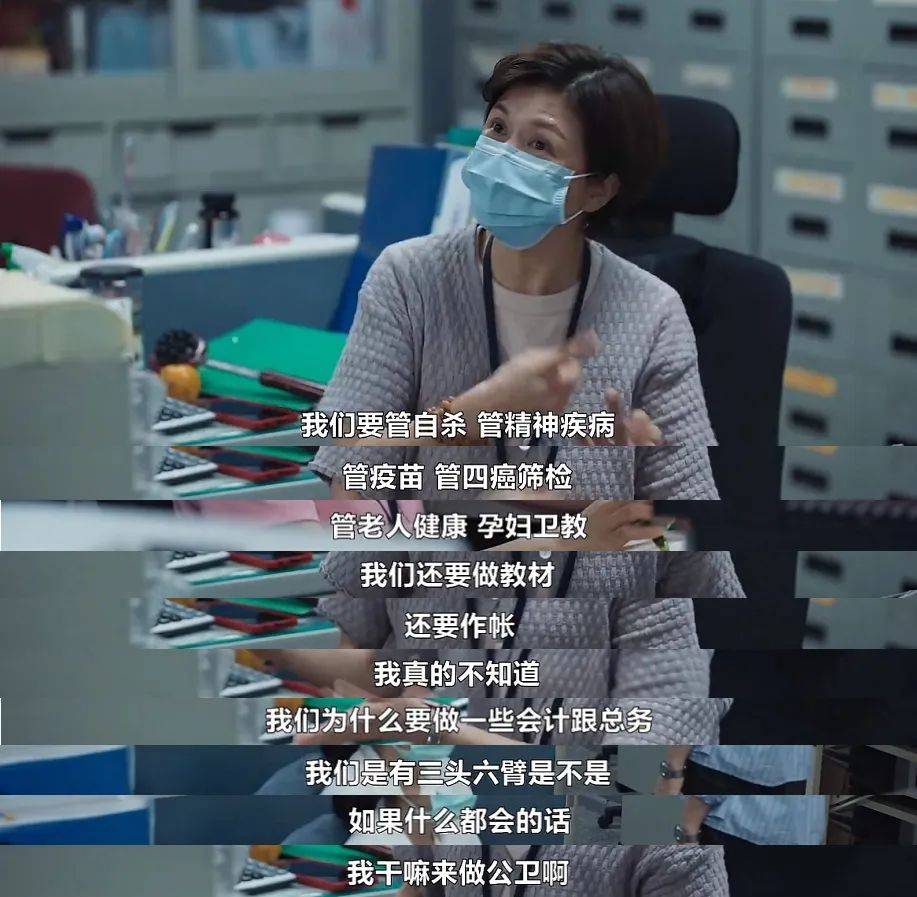

公卫护理师许幸珠,身处基层的人感受到的是最强烈的无力与痛苦。

负责善后各种病人出院后融入社会的工作,每天奔走在街头巷尾,病人怎么也顾不完。

本职工作之余,还要负责登记、财务、书面报告等一系列杂事,事情怎么也做不完。

每天见证一件件悲剧发生,来不及处理死亡,更来不及处理情绪。

罗自强事件发生后,她无比自责自己没能早去罗家一步,连退休金也不要了准备辞职。

更年期与灾难同时来临,衰老只是一瞬间的事。

如果说,《与恶》通过个体的大爱与职业的坚守,维系社会的运转进步。

《与恶2》看到的是各种身份职业包裹下的无能为力的人,以及人力所不能及。

这次它叩问的不是媒体、不是人性。而是需要站出来却隐身的系统,把一切都交给人来解决的结构。

更大胆,但我们知道答案是无解。

我用我的工资发誓,“熬过前两集就好看了”,用来安利《与恶2》真的不是诈骗!

一、二集用来各种埋线与伏笔,好在后续带出后续深入全面的真相。

第四集,串联起所有孤立存在的人物的关系;第八集,让三场悲剧在一个街头交汇。

它带有一种不合时宜的较真。

放弃第一季由新闻职场带来的快节奏、强反转,有意慢下来。

拍一个孩子父亲坐牢、母亲失踪后,疯狂骑车摔倒后的无声哭泣——他是罗自强的儿子。

为了自己和弟弟的生活,罗誉被迫借贷。

为了还钱,他又不得已去违法赚钱。

在罗誉身上看到的是一种循环——不仅是精神疾病,更是贫穷与犯罪。

《与恶2》想讲述的更多,追问的更多,承担的更多。

从可以相信人性、依赖人性的童话,走进更现实的世界。

高政光的“堕落”显得格外真实。

法学院高材生抱着理想主义踏入政坛,竞选立法委员。

为弱势群体发声的提案因太过犀利,引发众怒——内部孤立他,外部针对他。

到底是为了日后能有话语权,去参与饭局,交换利益,蝇营狗苟?

还是彻底清高下去被罢免,再无任何机会与渠道?

这是个问题。

他很迷茫,脑内开始闪回:上一秒自己还穿着西装庄严宣誓,下一秒就成了举牌斗殴的政客中的一员。

此处,有个彩蛋很有意思。

鸡飞狗跳之中,有个女人安静端坐,她是编剧吕莳媛——

为了剧本历时四年进行田野调查,范围横跨精神医学、公共安全及司法领域,才有了《与恶2》。

所以,它不属于可以不带脑子就可以追的解压剧,反而能让血压飙升。

不能接受它的复杂深刻的观众,撑不下去十分钟火速退出。

理由出奇一致也意外有说服力:谁下班之后还想看这个?

但我觉得它需要被看见的理由也很充分:真实自有万钧之力。