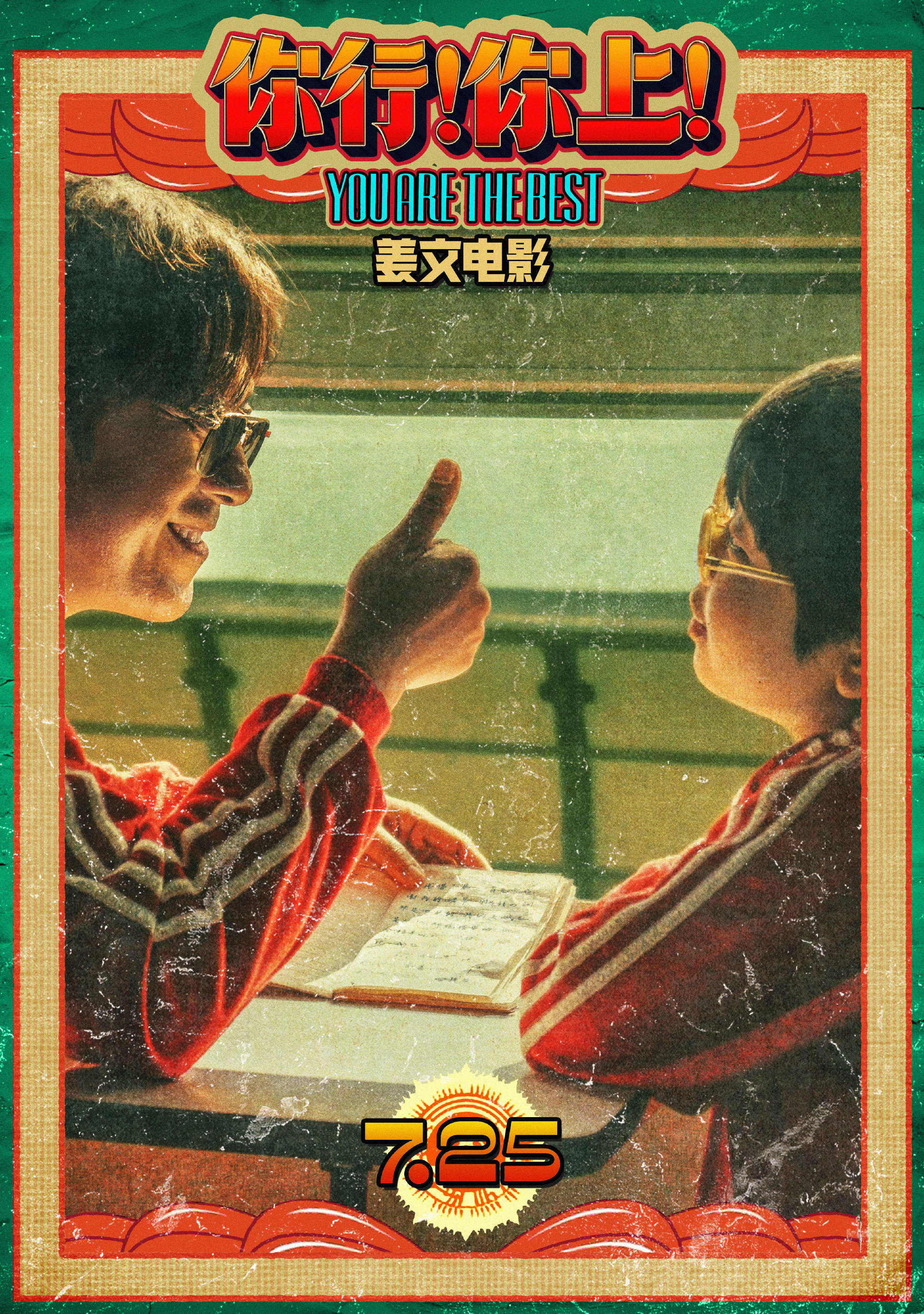

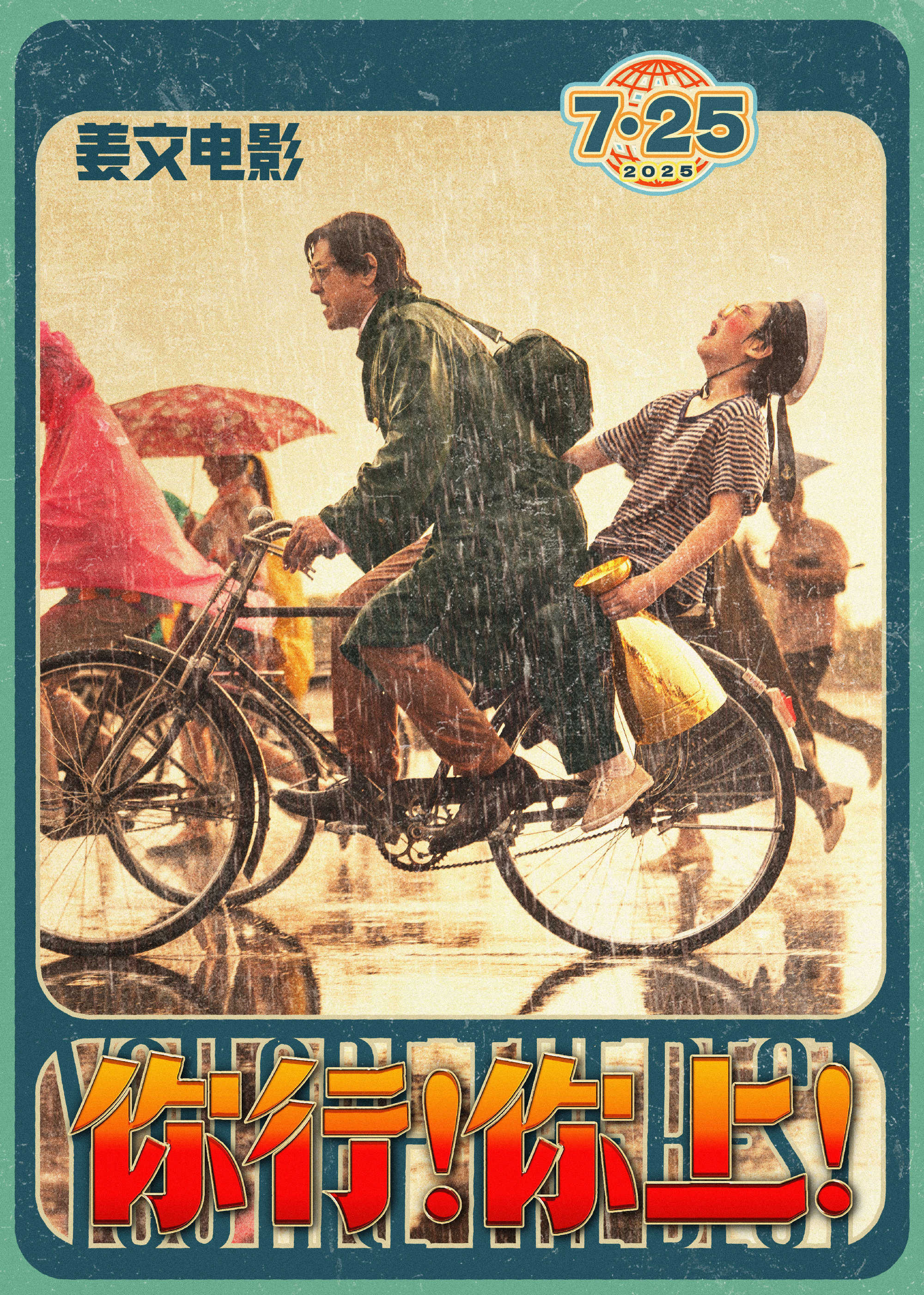

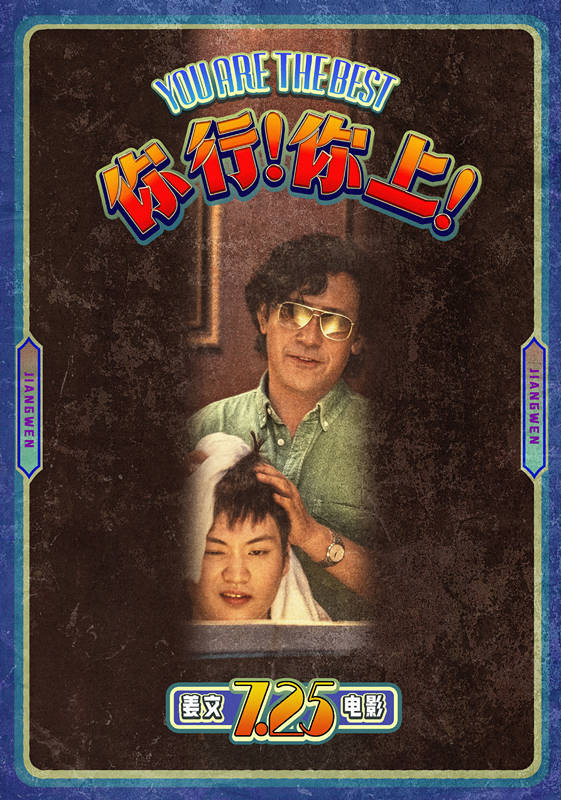

原创 姜文新片《你行你上》,扑街概率极大,除了隐喻,要啥没啥

7月16日晚间,姜文导演的新片《你行你上》全国大范围点映了。很多普通影迷,那叫一个“一看一个不吱声”,而很多“影评人”则兴奋了,开始撰写《你行你上》当中的隐喻知识,并且拿着这些“知识点”和影片当中的内容进行逐一对应。这种现象的蔓延,很可能会成为一个影评营销的狂欢,和真实影迷的落寞的局面。这类狂欢和落寞,会让该片的票房直接走向扑街。

《你行你上》的影片内容,随着全国大面积点映的结束,也已经正式曝光出来。毕竟,那些营销该片“隐喻”的同志们,要把这些隐喻讲清楚,就得对影片进行大面积的剧透。而对于当下的影迷而言,大家入场看电影,是看一个陌生的故事去的,已经被大面积的剧透了,那只看剧透就好了,何必去看影片呢?目前,《你行你上》的影片宣传营销,已经陷入到了这种怪圈当中。

该片表面上的内容,就是一个叫“郎朗”的青少年,如何学习钢琴,如何遭遇“各种待遇”,如何成长为世界级的钢琴家。该片被很多电影营销账号解读出来的“隐喻”,则是新中国在1949年开始到当下的快速成长。值得注意的事情是,在这些隐喻的解读当中,还有一种声音,斥责影迷没文化,看不懂里边的隐喻。这又是顶危险的事情了——万一影迷真的叛逆了,承认没文化了,不去看了呢?还没见哪个商品讽刺自己的消费者没文化啊。

电影玩儿隐喻,不是啥新鲜事儿,更不是多有文化多高明。比如说,今年春节档的《哪吒2》,也玩儿了一把隐喻,出现了不少有关国家和国家之间的解读。这些解读,不过是电影之外的谈资罢了。电影本身,是不必依靠这些隐喻解读便能够独立存在的。反观姜文导演的《你行你上》,大概率上,只能依靠这些隐喻解读,才能存在。为什么呢?

因为《哪吒2》这样的电影,扔掉隐喻解读,它依旧是一部大场面的爆米花电影,而且,《哪吒2》既然有隐喻,那就是双面隐喻,甚至于是多面隐喻,可以进行千奇百怪的解读。这是非常有趣的事情。反观姜文的《你行你上》其实是过分依赖隐喻解读,而且解读形式单一,就一种标准答案。更为可怕的则是,这部《你行你上》,除了隐喻,要啥没啥。

院线电影作为商品出现,是需要看点的。比如说,像《哪吒2》当中的那些大场面看点。比如说,像《让子弹飞》当中的那些烧脑的故事内容和激烈的对抗等等。扔掉解读,扔掉隐喻,电影还能看,才是正道,才是作为商品、消费品存在可以售卖的最大前提条件。如果扔掉解读,扔掉隐喻,就没啥看点了,那这不是商品,而是一个艺术展览品。院线市场,是卖商品的,不是搞艺术展览的。

此外,对于一部电影而言,即便是要尊重其自身的隐喻价值,那隐喻本身,也需要辩证观看。隐喻一个大家并不注意的深刻概念,并且实现隐喻本身的时代价值,那这个隐喻,则是有好处的。比如说,《哪吒2》的隐喻则是,警惕那个装成最大正派的大反派。比如说,《让子弹飞》当中的隐喻,黄四郎也是纸老虎,一顿空枪就干掉他了。这是隐喻,有价值。而反观《你行你上》目前解读出来的隐喻,不过是我们初中历史教科书当中教的常识内容罢了。

把历史课本隐喻一遍,显然不足以调动影迷的观影情绪。《你行你上》点映的时候,出现一些显得很高端的影评分析,隐喻这个,隐喻那个的,一副瞧不起影迷的样子。实际上,等影片全国正式上映之后,必然成为“黄四郎”,被真正的影迷们打成筛子。姜文电影正在成为《让子弹飞》当中的黄四郎家,“姜文”正在成为“黄四郎”。

所以,一部卖座的电影,不会使劲嚷嚷自己有多少隐喻。除非,除了隐喻之外,要啥没啥了。对于影迷而言,您把隐喻搞出大天去,影片本身也不过是一个叫“郎朗”的青少年学习弹钢琴罢了。这个故事,值得花钱去看吗?基于这个层面上的思考,我的预感是,《你行你上》大概率上会票房和口碑双输,“姜文”大概率上要再当一次“黄四郎”。(文/马庆云)