原创 从一档综艺,没想到能瞥见影视行业背后乱象

今天,我观看了《五十公里桃花坞》第五季第六期。这一集相当有趣,没想到在节目中,我竟然能看到《导演请就位》的影子。节目中,宁静、徐志胜、周翊然和仁科四位嘉宾担任了“导演”,拍摄了各自的短片,并展示了四种截然不同的创作风格。

宁静的短片,画面极为精致,技巧娴熟,呈现出一种高水准的视听体验。徐志胜的短片则充满了抽象性,带有些许无厘头的幽默感。周翊然的短片则是一部典型的青春校园题材,甜美而浪漫。仁科的短片则是文艺与意识流的结合,独具一格。

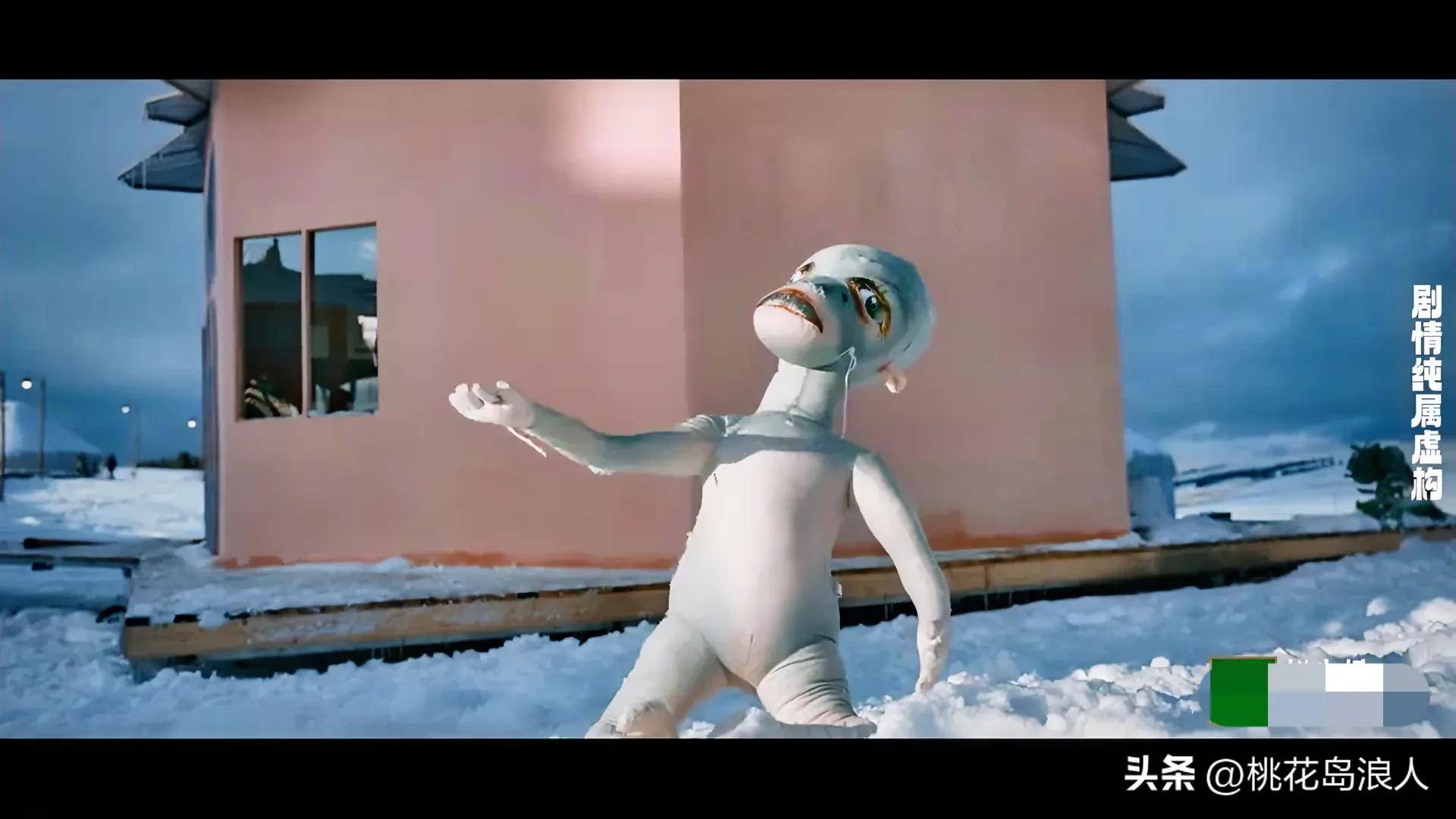

其中,宁静的短片在节目中赢得了“桃花坞”选民的第一名。就我个人而言,最喜欢的是仁科的《流浪外星汉》,其次是宁静的《欢迎加入人体监控系统》,然后是徐志胜的《传菌王》,最后是周翊然的《情书》。

通过这四部短片,我不禁反思了当前影视市场中的一些隐藏问题。以下是我的一些主观看法,特此声明,这些评论并非针对四位导演个人,而是针对他们所代表的四种电影类型。

首先,剧本在电影制作中至关重要。然而,在内地娱乐圈,剧本常常被忽视。剧本不仅仅关乎故事性,还包含了一个核心元素——“创意”。虽然这些短片的制作水平较为简陋,但它们依然让人看得津津有味,其中的原因可能就是“创意”。这些导演们没有市场或创作压力,能够回归初心,展现出独特的创意,虽然故事性有所欠缺。

特别是仁科的《流浪外星汉》,它的“脑洞”颇具新鲜感,尽管其过于“意识流”与“自我”导致叙事不够连贯,但它的独特性深深吸引了我。徐志胜的《传菌王》同样有创意,虽然故事性偏弱,但其幽默的抽象性仍具吸引力。而宁静的《欢迎加入人体监控系统》,虽然制作精美,但创意和故事性相对较弱,甚至故事结构显得有些不完整。不过,这部作品具有强烈的“商业化”色彩,精美的画面和构图掩盖了创意和叙事的不足。

事实上,现如今的许多内地电影也是如此——外表华丽,制作精良,但缺乏深刻的故事性和创意。这些电影虽然在各个环节都精益求精,技术一流,但却常常忽视了剧本的质量。因此,尽管有许多专业人员参与制作,仍然难免出现“烂片”。当然,有些观众可能会被这些华丽的外表所吸引,但它们的内核却是空洞的。观众是否已经厌倦了这种“华丽的空洞”呢?

至于周翊然的《情书》,它显得非常俗套,甚至不如《欢迎加入人体监控系统》,因为后者至少在制作上有些值得称道的地方。总的来说,如果将这四种类型的电影放到市场上,排名或许会大不相同。仁科的《流浪外星汉》可能排在最后,因为它过于文艺,很多观众难以理解,属于典型的孤芳自赏型电影,适合在网络平台观看,但要花钱进影院观看就不太现实。

其他三种类型,则更具市场潜力。《传菌王》虽然有点粗糙,但它的笑点可能仍然能够吸引那些只是想找点儿乐子的人群。《欢迎加入人体监控系统》则凭借强大的明星阵容和大制作的噱头,有可能吸引大量观众走进电影院。而《情书》则可能凭借“俊男靓女”的阵容,稳定地吸引一批年轻观众。毕竟,尽管没有什么东西能永远保持年轻,但总会有一批“正年轻”的人群。

这四种类型的电影各有利弊,内地娱乐圈真正能够突破这些类型的作品屈指可数。如何在剧本、创意与制作之间找到平衡,仍然是电影人们需要不断努力的方向。

再强调一次,以上评论并非针对仁科、宁静等人,而是他们所代表的电影类型。毕竟,他们拍摄的作品本就是为了娱乐和趣味而生,当然不必过于苛求。

最后,回到《桃花坞》,谈谈本期的一些感受。首先,李雪琴似乎摸透了宁静的“使用说明书”。尽管宁静给人一种难以接近的印象,但她其实是个非常幼稚、需要被“哄”与“夸”的人。她非常渴望融入集体,但总是表现得有些傲娇,需要他人去照顾和包容。当你给她足够的关怀,她会玩得比任何人都开心。

其次,闫佩伦给我留下了深刻的印象。首先,他主持的电影节串词,我相信大概率是他自己写的。以前,像李雪琴、徐志胜这样的人物通常会担任类似的任务,但闫佩伦也做得非常出色。其次,闫佩伦的格局很大,面对像仁科这样的导演,他从不与其争执,而是尽力包容和支持。仁科拍摄时,曾多次不使用闫佩伦写的剧本,而是自行决定拍摄计划,但闫佩伦从未表现出不满,始终保持着极大的包容心。这种胸怀,并不是每个人都能做到的,也因此,仁科也十分喜欢并感激他。

另外,闫佩伦始终没有忘记万鹏的贡献,尽管万鹏之后未参与该项目,但他一直在提及万鹏,展现了他对过去伙伴的感恩之情。

以上便是我对这期节目的些许想法,作为“桃花岛浪人”,这篇文章纯粹是随便聊聊,并非权威之见,大家可以轻松看待。