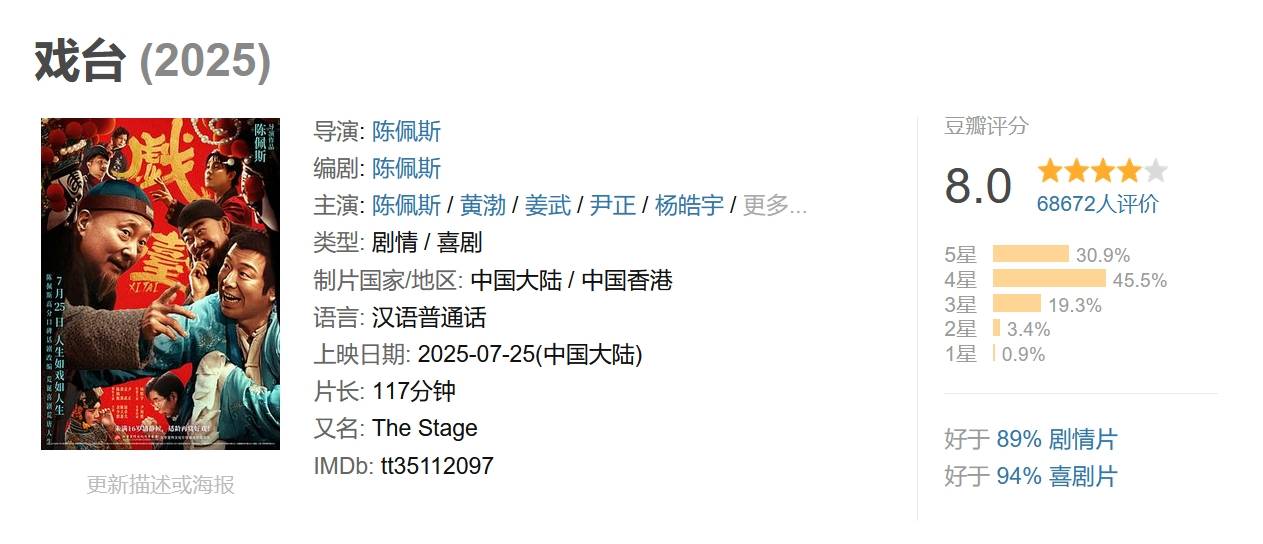

原创 《戏台》能破5亿!陈佩斯:你管得了我,还管得了观众爱看谁?

在这个国产片整体质量回暖的暑期档,电影《戏台》低调上映了。

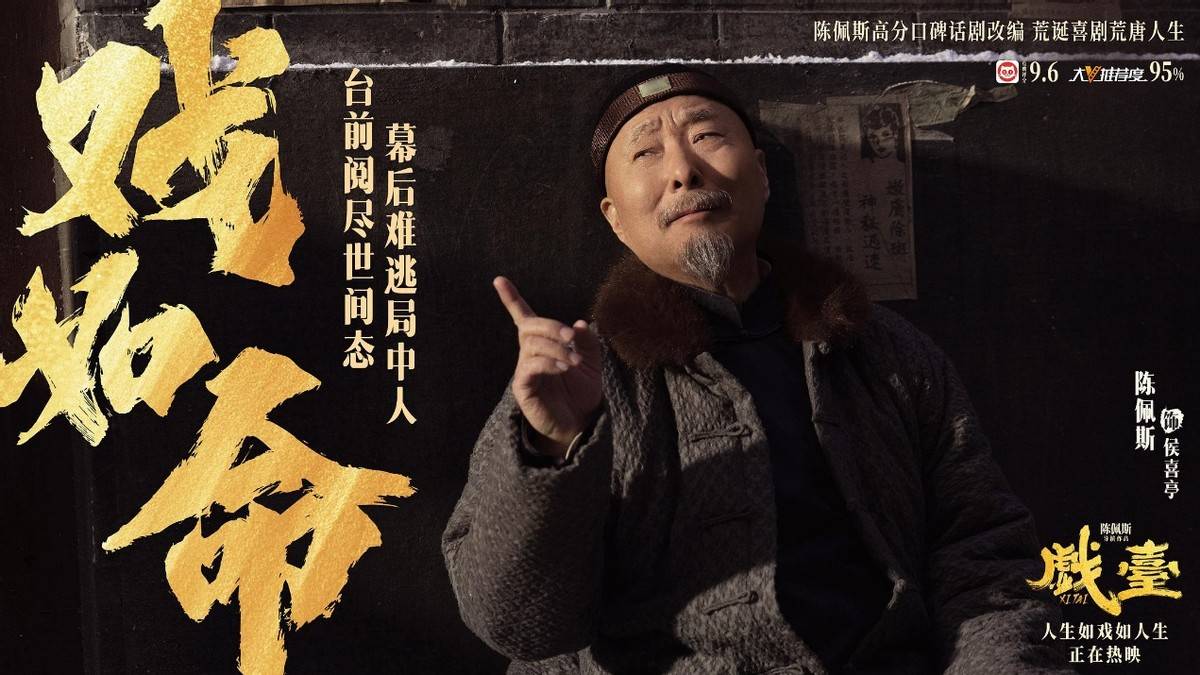

影片自从点映起上座率便极高,品质也得到了观众的认可。目前在口碑发酵的效应下,本片的预测票房已经相当可观。

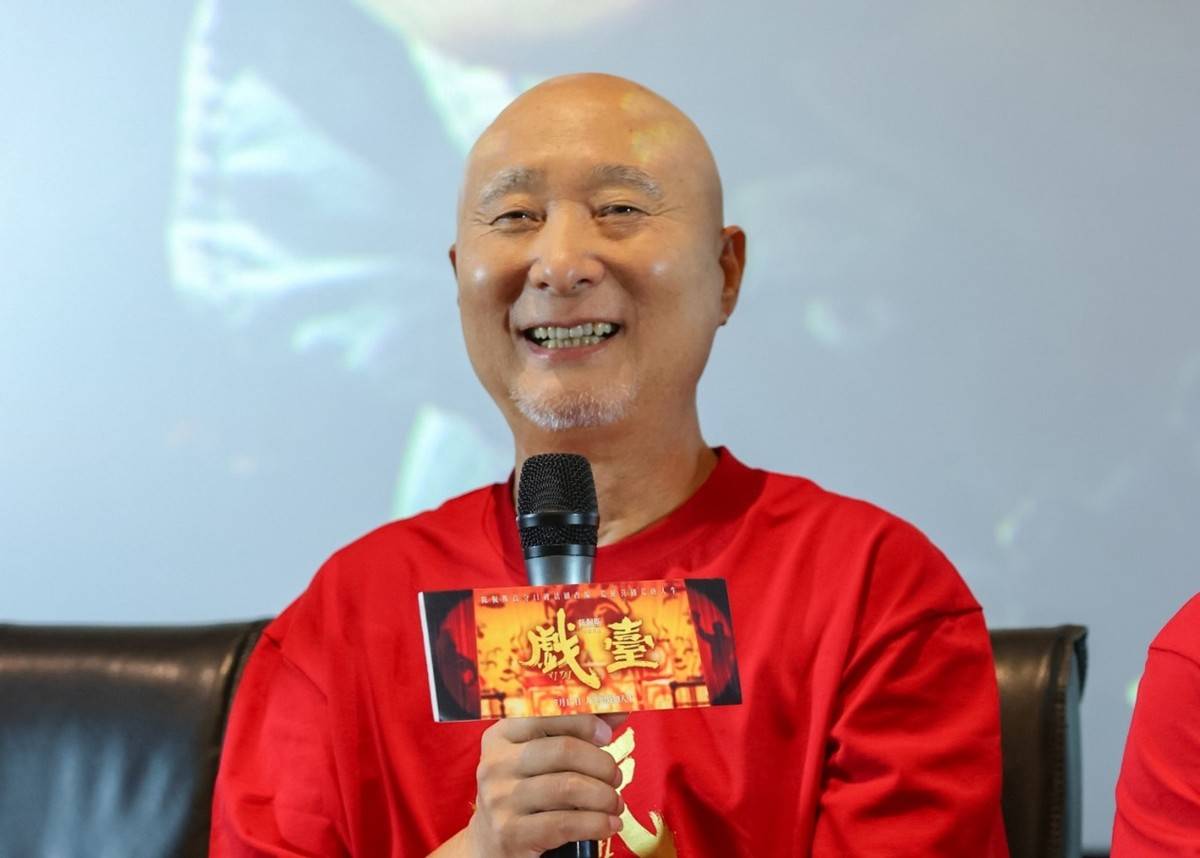

这一切的成功,都离不开海报上那张曾经逗笑过十几亿中国人的面孔:陈佩斯。

对于不太关注他的观众而言,陈佩斯似乎在1998年的春晚之后就陷入沉寂,近三十年来几乎没有再面向全国观众的任何动态,只是极少数地偶尔出来在综艺里亮个相,用现在的流行词讲叫“飞行嘉宾”。

可是陈佩斯自己却一直都没有飞行的感觉,相反,他好像一直都是个双脚踏在泥地里,不考虑他人的眼光,始终在泥泞里反复摸索着什么的人。

因为,在入世和出世两种境界之外,陈佩斯一直都有一套属于自己的活法。

回首萧瑟处,无雨也无晴

在大众印象里,提起陈佩斯,就不可能绕得开春晚小品这个中国人的集体记忆。

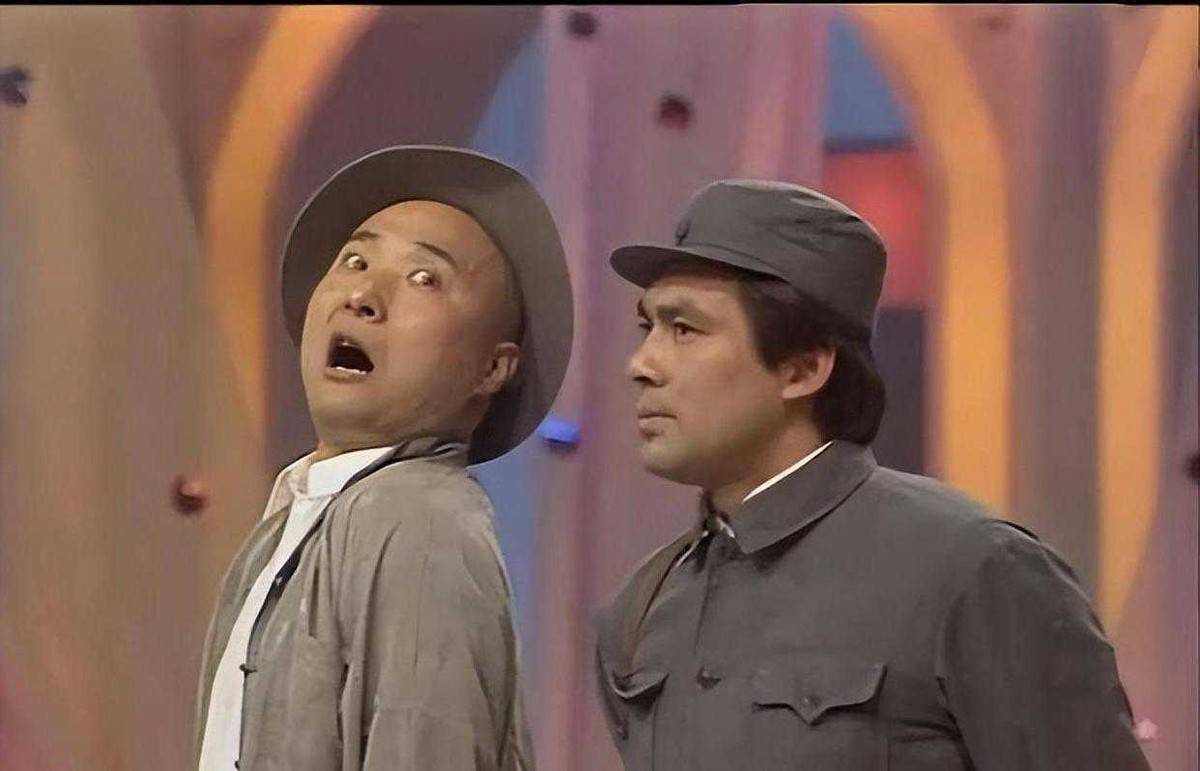

1984年,在春晚导演黄一鹤的鼎力担保下,陈佩斯与搭档朱时茂二人顶着压力首上春晚,在一众不赞成的目光中,把开怀大笑还给了全国人民,顺便开启了“小品”这一娱乐形式的全新品类。

为什么有人不赞成?因为他们认为,如果让全国观众都笑得前仰后合,这会是一件太不严肃的事儿,有损央视春晚的分量。

但就像陈佩斯在《主角与配角》里那句经典台词:“你管得了我,你还管得了观众爱看谁吗?”

全国观众不在乎分量不分量,只在乎谁能让他们开怀地笑一场。

于是1984年春晚《吃面条》播出后,全国人民都记住了这个洋相百出的滑头“陈小二”,陈佩斯甚至在厂里蹲坑时,都能听到隔壁在讨论他们的小品。

结果就是新一年春晚再度找上门来,导演对陈朱搭档二人极尽溢美之词,大有春晚离不开他俩之意。

当时还年轻的陈佩斯,面对这样的成功自然内心有所动摇。而且他和朱时茂也打心底觉得,能把笑声重新带给中国人民是一种殊荣,因此选择继续与春晚合作,这一合作就是11回。

1998年的《王爷与邮差》,是陈佩斯和朱时茂最后一次登上春晚舞台。

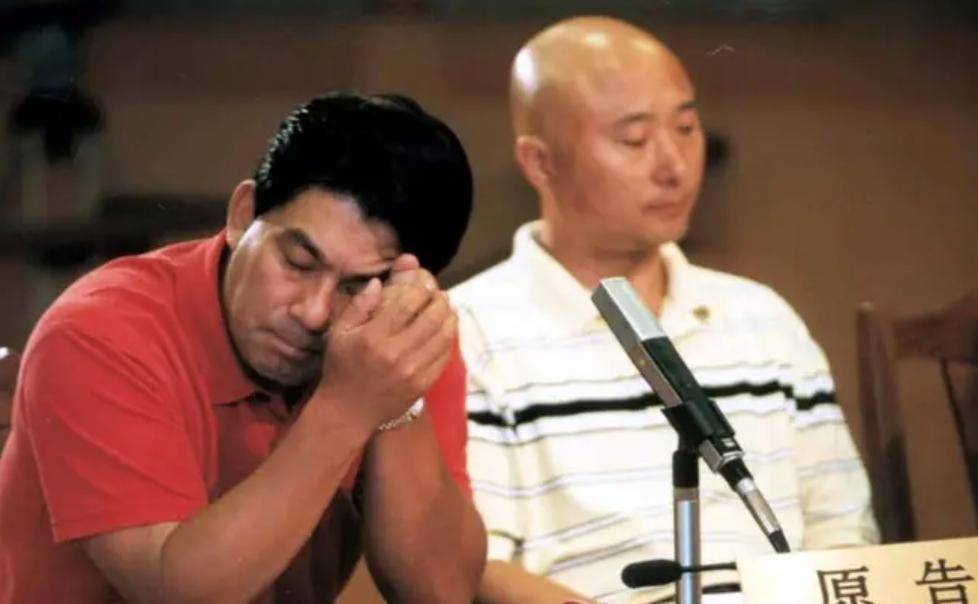

次年,二人与中国国际电视总公司打起官司来,虽然此案最终以二人胜诉而告终,但时至今日,陈佩斯都没有再上过春晚。

后来有人采访陈佩斯,他表示自己离开的理由并不只是版权,主要是那个舞台已经把他整个人给“拴”住了,让他难以找到自己的方向。

在21世纪第二个十年间,以哈文导演为代表的央视方曾多次向陈佩斯发出重返春晚的邀请,但每次都被陈佩斯婉拒。

如今再看这段往事的陈佩斯已经云淡风轻,完全没有外界猜测中的那般纠结和愁苦。此时他的心境,就如同他最欣赏的苏东坡词里写的一样:“回首向来萧瑟处,归去。也无风雨也无晴。”

莫听穿林声,清风拂山岗

比起陈佩斯离开春晚舞台后依然过得不错的事实,人们更愿意相信,他是像传言中说的那样,跑到了北京偏远的一座山上,只能靠种石榴树和卖树苗维生——毕竟,人人都爱看陷入落寞的悲情英雄的故事。

陈佩斯无奈,只有接受外界这样的误解。

正如1985年,刚开始在春晚打出名气的他,拍摄电影《少爷的磨难》时的遭遇一样:

当时他为了一场被强盗抢劫后光脚追车的戏,踩着地上看不见的蒺藜刺跑了几十米路,越跑越瘸。偏偏这时候片场周围围了一大群看热闹的群众,他们一看,哟这不陈佩斯吗。

于是陈佩斯这边踩得越疼,那边群众反而就越笑得前仰后合。

多年后的陈佩斯认为,这个让他丢尽了脸的时刻,内里蕴藏着喜剧技巧的不二法门。

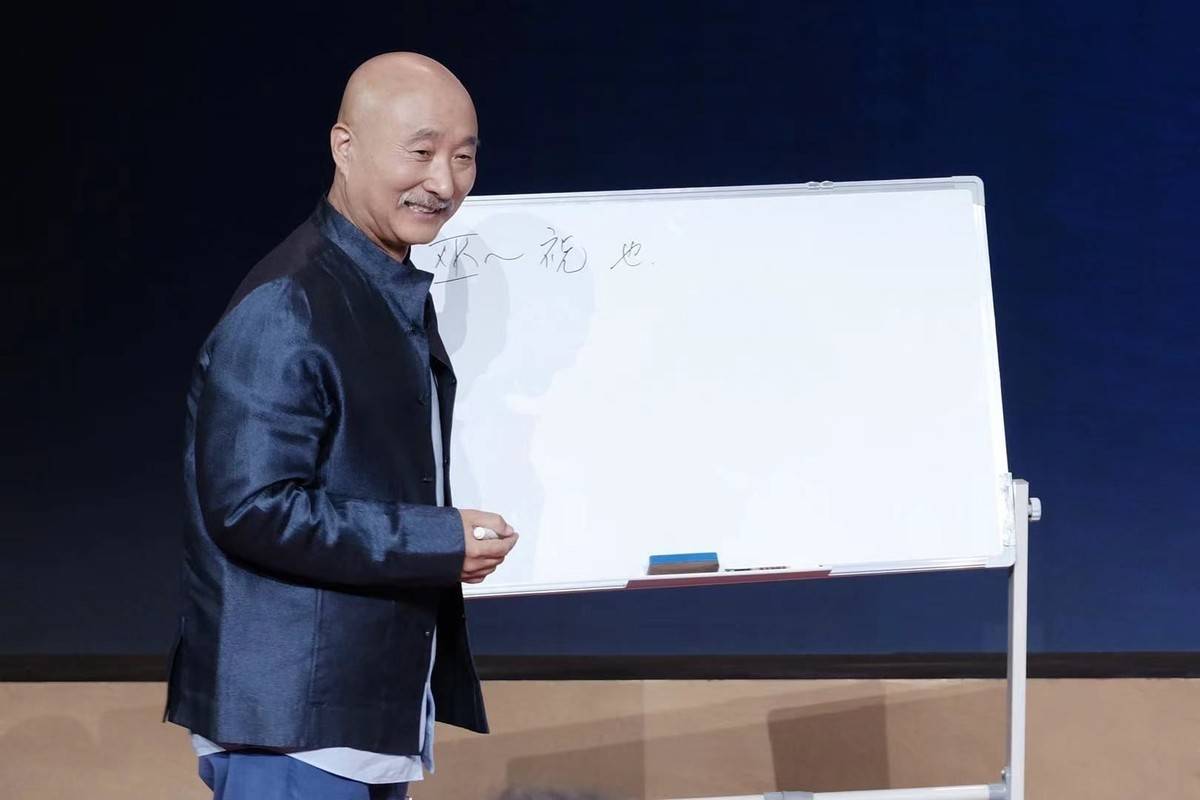

这个领悟后来被他发展为了自己著名的“喜剧差势理论”,即“喜剧效果来源于落差”。这个落差来源于地位身份落差,来源于信息差,也来源于优越感的差距。

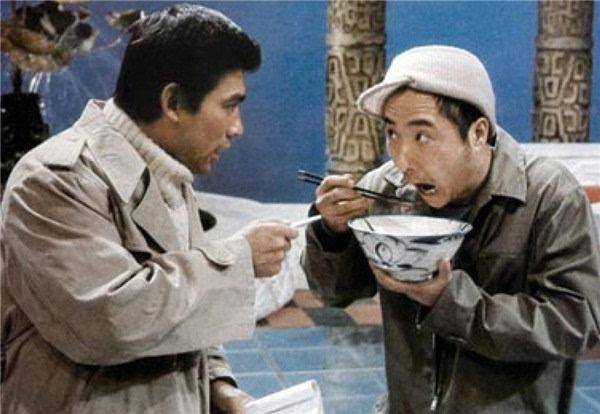

就像《警察与小偷》当中的设计,朱时茂警察和假扮警察的陈佩斯小偷之间本就有着天然的身份差距,而观众则有了掌握更多背景信息的优越感,一来二去,这戏自然就好笑了。

随着陈佩斯对喜剧的理解逐渐深入,在父亲陈强的鼓动下,他们一起创作并演出了多部“二子系列”和“父子系列”的平民喜剧电影。

在时代日新月异的80年代中期,父子俩用光影记录了一代中国人经历下岗、下海、高考、办证等种种谋生的方式。在呈现人民群众一步一脚印追求幸福生活乐观图景的同时,陈强和陈佩斯也力求为观众带去更多欢乐。

尽管在当时还较为拘束的社会氛围下,陈氏父子二人的电影作品经常被定性为追求笑料的低俗作品,但陈佩斯始终不忘“以小人物写大喜剧”的初心。

而在离开春晚舞台后,淡出大众视野的陈佩斯就更加潜心地研究自己的喜剧理论,并不断尝试用舞台剧的形式将之实验出来。

看山不是山,看山还是山

从今天来看很难想象,从事喜剧行业起初并不是陈佩斯的本意。甚至他在搞喜剧的数年之后,还在思考什么时候转行的问题。

春晚的机会,在一定程度上稳固了陈佩斯坚持做喜剧的想法。他认为自己既然被推到了这个能带给人民快乐的位置上,就有义务把这件事继续做下去。

而在看到卓别林的经典喜剧之后,陈佩斯心里的一块大石头落地了——卓别林的电影以乐写哀,他觉得这太高级了。

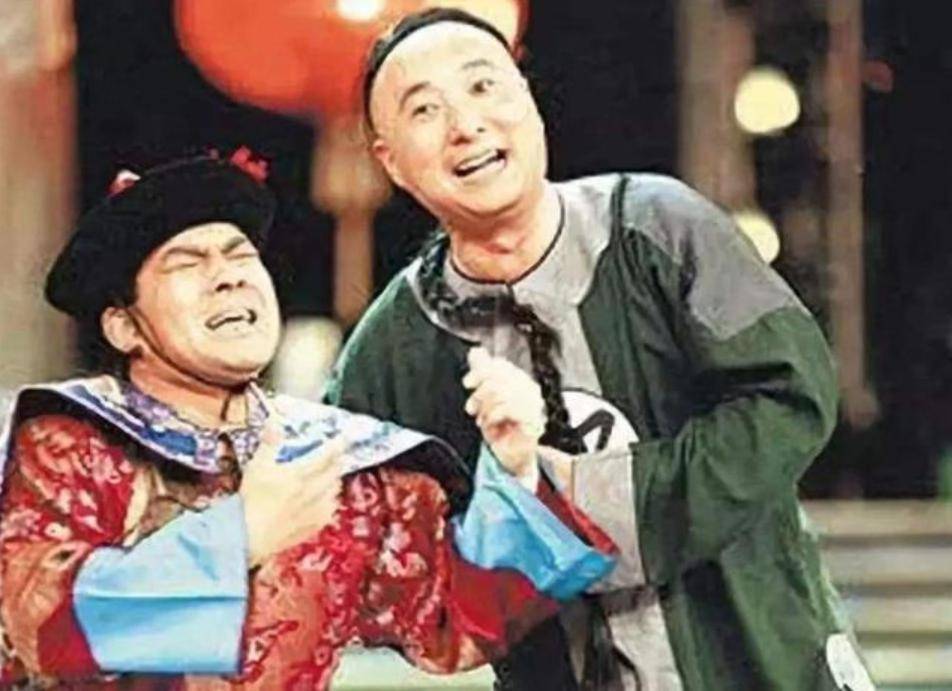

于是从2001年开始,陈佩斯就始终致力于在《托儿》《阳台》等话剧中实验自己的喜剧理论。他将自己对时代的观察和小人物的困境等思考灌注到自己的作品中,并像卓别林一样用令人捧腹的艺术形式表现出来。

2015年首演的话剧《戏台》,据陈佩斯说是他“等了60年”的作品。

在电影《戏台》路演现场,有观众说他们都感觉欠陈佩斯一张电影票,但陈佩斯摇摇头说不对,是他欠观众一部电影。

回想80年代,陈佩斯花两万块钱在昌平盖了一所房子,其中一万块钱还是问朱时茂借的。结果父亲陈强一看就来气,直骂陈佩斯浪费钱。但当老爷子真的住进这间房时,饱受苦难的他,却在儿子盖的这间房里找到了内心的平静。

如今已年过古稀的陈佩斯,也许正是想起了当时回心转意的父亲,才决心重新投身电影制作。而对于观众和这个暑期档而言,陈佩斯和电影《戏台》的到来,也都算得上是一份来之不易的幸运。

一生低调且慎独的陈佩斯,也许不会同意他是“国内最后一位喜剧大师”的说法,或者说不想同意。

因为他最希望的,就是把喜剧的这套理论传下去。但他作为一代喜剧艺术家所做的榜样,以及给一代代观众带去的欢笑,舞台会记得,大银幕会记得,观众也会记得。