原创 许光:上将许世友的长子,临终捐献20万,子女收拾遗物发现秘密

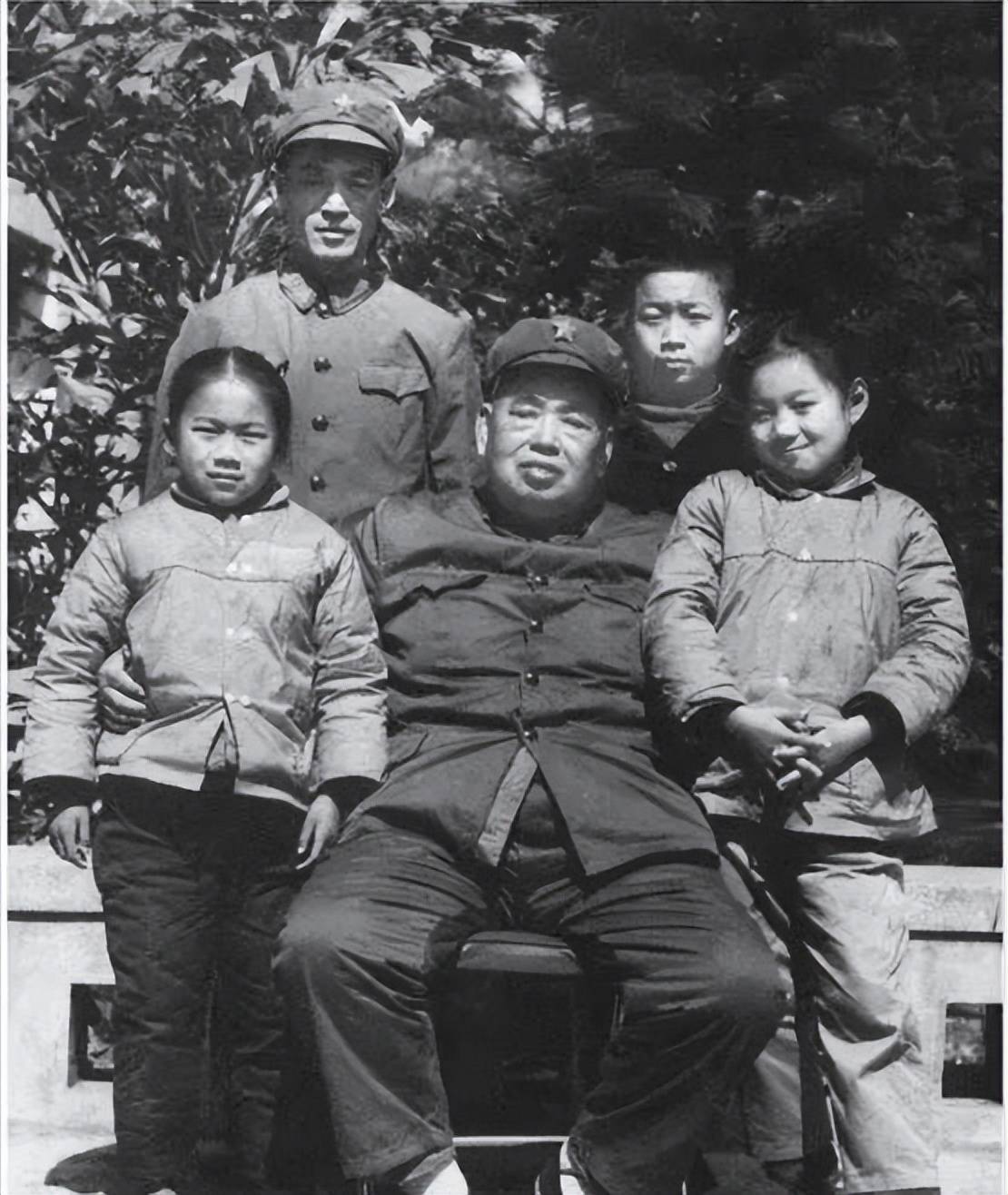

在电影《闪闪的红星》中,潘冬子的形象深入人心。然而,鲜有人知的是,潘冬子的原型许光的真实故事。这位开国将军许世友的长子,曾是海军舰艇长,并以其才华横溢的军事素养和革命精神为人称道。但当他正处于事业巅峰时,许光却做出了一个令人意外的选择——他选择离开军队,回到家乡新县,从事基层工作。那么,这一决定背后究竟隐藏着什么样的原因?我们一起来探寻许光不为人知的一面。

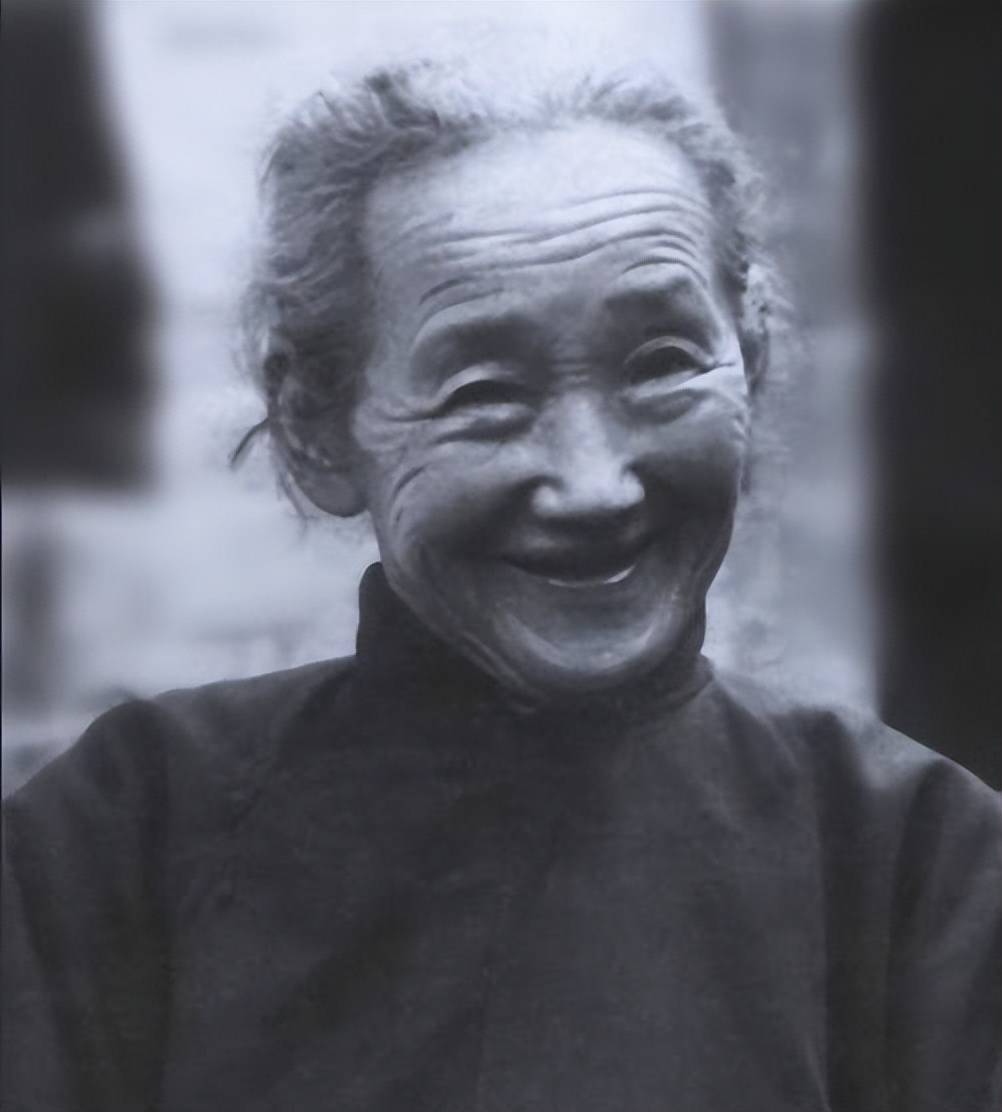

许光,1929年4月出生于许世友将军和朱锡明夫人之间。他是夫妻的三子,而唯一一个存活下来的孩子。在许光年幼时,战火连天,许世友因战事不得不离家,长时间没有回家。三岁时,许光被留在了家乡,随奶奶和姑姑躲藏在麻城县的许家洼。战争期间,这个家庭饱受摧残,许光的母亲带着老人和孩子四处逃难,艰难度日,甚至不得不乞讨维持生计。

有一次,在一个寒冷的冬夜,许光和姑姑被迫躲入山洞中避难,三天三夜忍受着饥饿和寒冷。敌军点燃山火,企图逼迫他们离开藏匿处,山洞内的温度骤然升高,许光的姑姑的头发被烧焦。当逃脱后,姑姑找到了一个窝窝头,许光狼吞虎咽地吃下,差点因此窒息。幸运的是,姑姑及时采取措施,才将他救回。

许光的成长并不顺利。在许世友失联多年,家庭深陷困境时,许母被迫改嫁,而后依然没有忘记回来看望自己的儿子和婆婆。许光在这种艰难的环境中艰难成长,七岁时加入儿童团,开始接触到革命的理念,并在大别山的严酷环境中锤炼意志。直到1948年,许光的祖母才得知许世友依旧活跃在战场上。

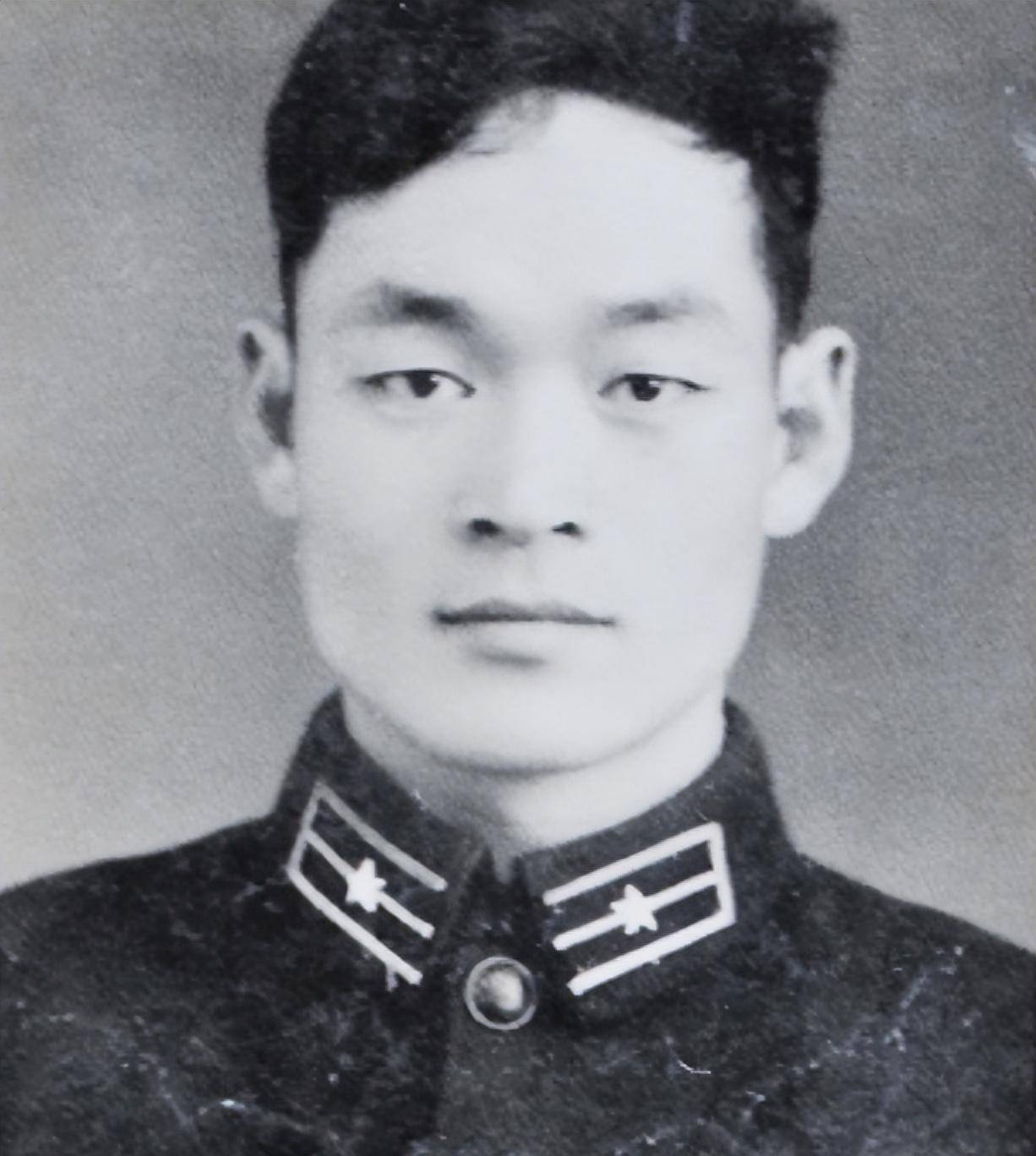

祖母满怀期盼,将许光托付给一位战友,王树声,带着希望让他见到父亲。王树声非常照顾许光,并将他送到了山东,使他与许世友重逢。当父子团聚后,许世友关心起儿子的未来。尽管许光已经接近20岁,但因为战乱,他并没有接受过正规教育,许世友着急询问他的志向。许光直言不讳:“我要成为像您一样的军人,为国家效力。”

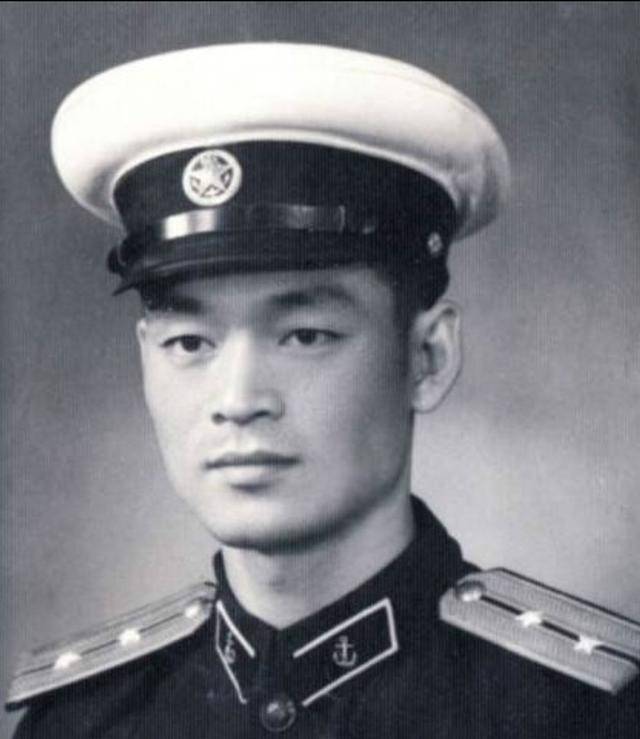

许世友欣慰于儿子的决定,并帮助他进入了第五航空兵学校和大连海军舰艇学院。许光在学业上展现出了非凡的才能,不仅严格要求自己,在学习和训练中表现得异常出色,成为新中国成立后的第一批本科学历的海军军官。

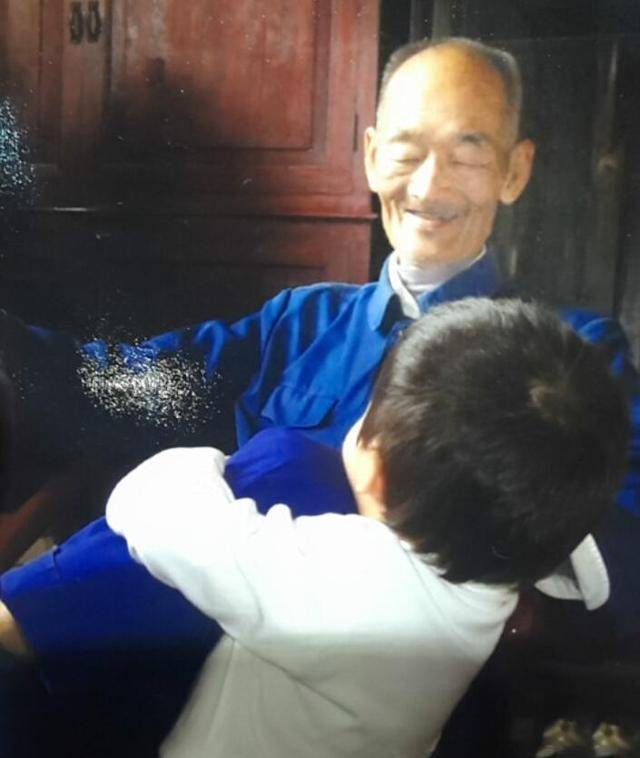

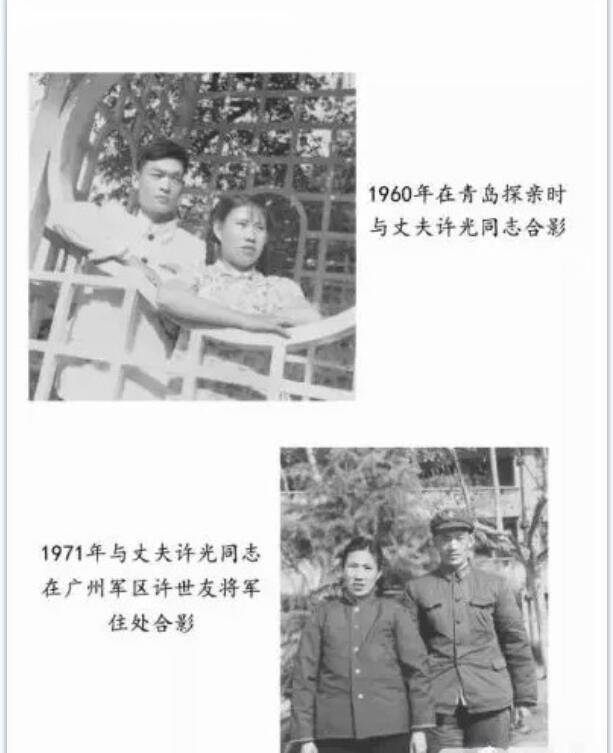

1965年,许光在海军取得了显著的成绩,然而他却做出了一个令人震惊的决定——回到家乡新县,照顾生病的祖母。这是一个极大的牺牲,因为此时的许光事业正如日中天,回到贫困落后的新县,意味着他可能永远无法再回到军队。许光坦言,父亲许世友的榜样和他对家庭的责任感,深深影响了他,使他毫不犹豫地回乡奉献。

许光的决定并非草率。他曾在一次偶遇贫困的妇女时,立即拿出自己的全部积蓄,帮助她度过困境。许光说:“她的困境让我想起了我们的家庭历史,看到她,我仿佛看到了我的祖母。”他用行动诠释了他从父亲身上继承的同情心和责任感。

回到新县后,许光投身于地方建设,默默无闻地为家乡的发展做出了巨大贡献。尽管生活条件艰苦,许光从未抱怨过。他致力于基础设施建设,推动了微波站的建设,使新县终于打破了与外界的隔绝。面对山地重重的挑战,他与村民们共同努力,将重物一件件搬到山顶,经历了300多天艰苦的劳动。微波站竣工后,新县的通讯状况大为改善,许光又继续着力于改善交通设施,主持修建大桥。

1973年,当许光站在新建的大桥上,看到周围居民充满感激的目光,他深知这一切都是值得的。经过无数辛苦的日子,许光终于看到家乡人民生活水平的提升。尽管他在艰难的岁月里不曾放弃过工作,但他仍保持着谦逊和低调的态度。

1985年,当许光接到调任武汉军区的通知时,许县的同事们都以为他会离开。然而,许光在欢送会上亲自澄清了误会,表示他不会离开。他说:“我们面前还有许多艰巨的任务,不能轻易放弃。”于是,他依然留在了新县,继续为这片土地的发展贡献力量。

许光的一生虽然没有父亲许世友那样赫赫战功,但他无愧为一位英雄。在他的选择和坚持中,承载着深沉的家国情怀。他在平凡的岗位上默默奉献,把所有精力都倾注到家乡的建设中,不断为社会进步出力。直到生命的最后一刻,许光都没有停止对家乡的关注与关怀。

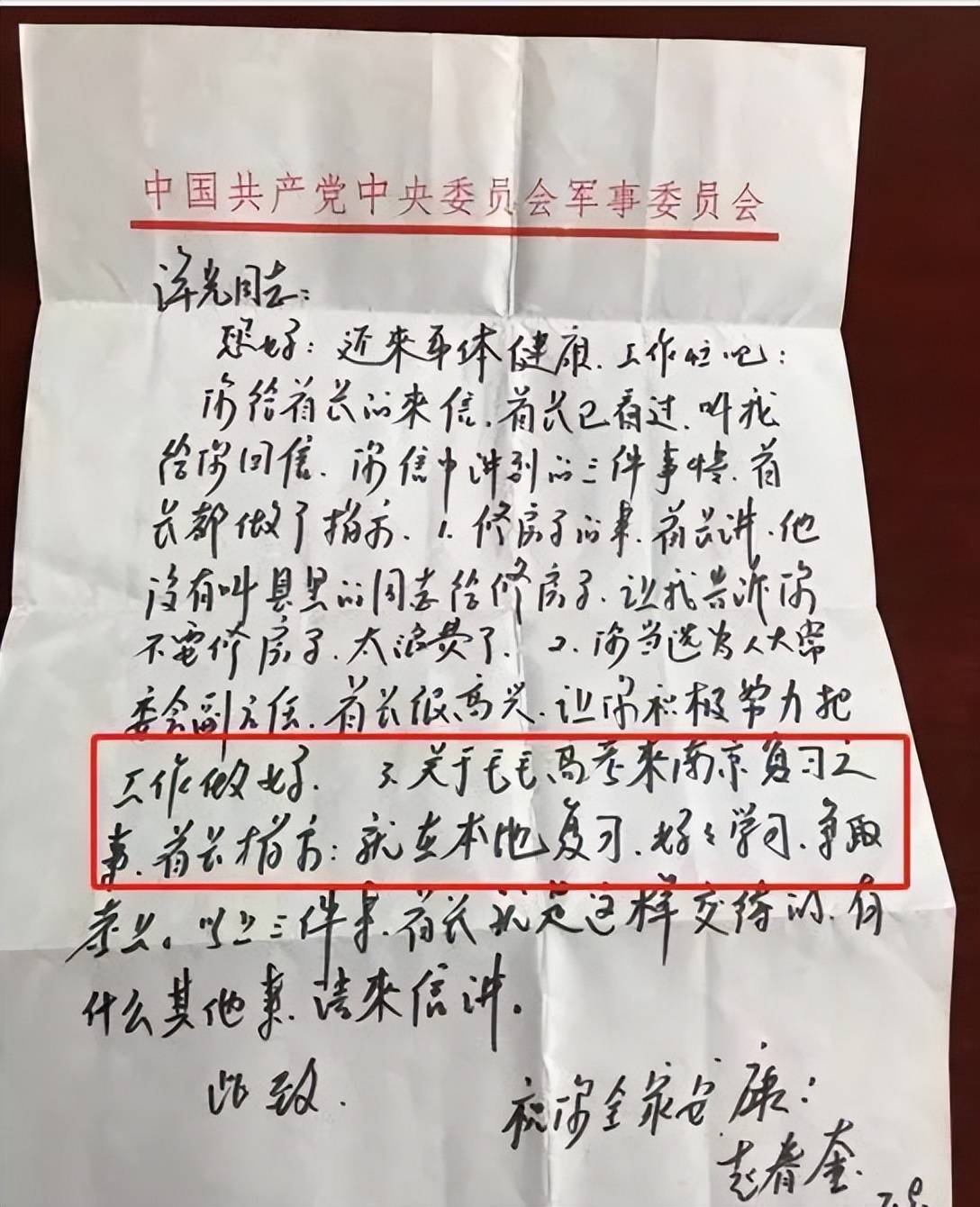

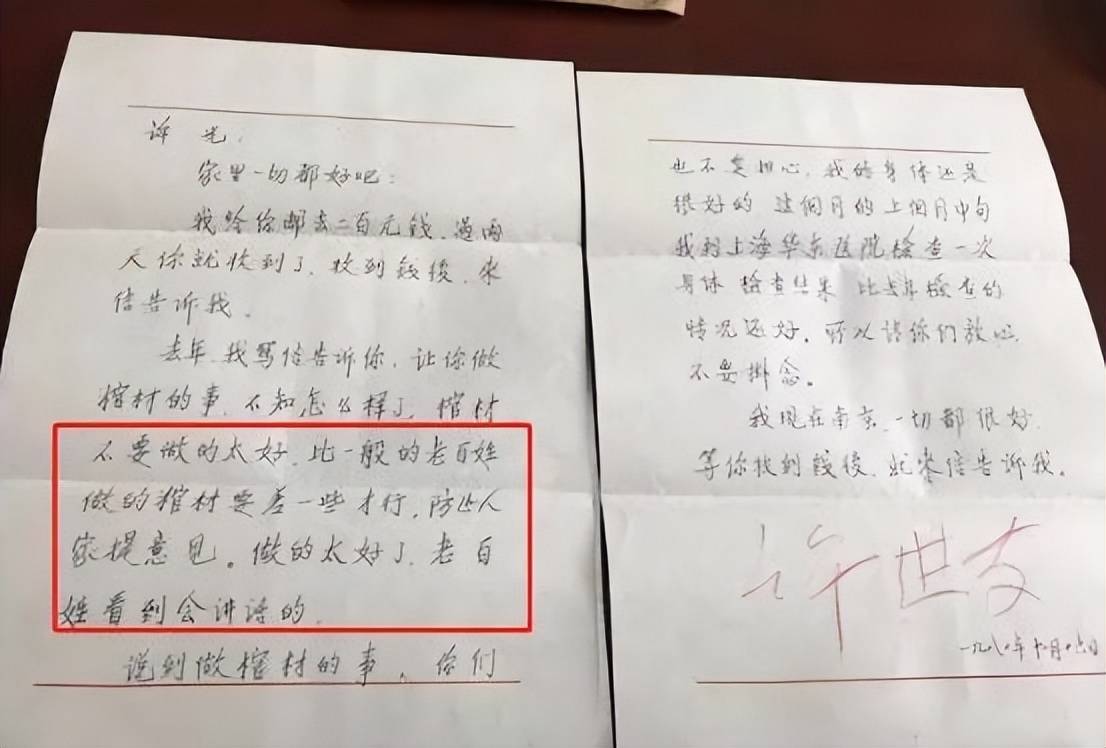

2013年,许光在病床上静静告别了人世。他的子女在整理遗物时,意外发现了许光和父亲之间珍贵的信件。这些信件记录了许世友作为父亲对儿子的深情关爱与期许。在许光的心中,这些书信是他无尽的精神支柱。

许光的一生,虽然没有如父亲那般光耀四方,但他的选择与付出,为家乡、为国家、为人民,写下了属于他自己的壮丽篇章。