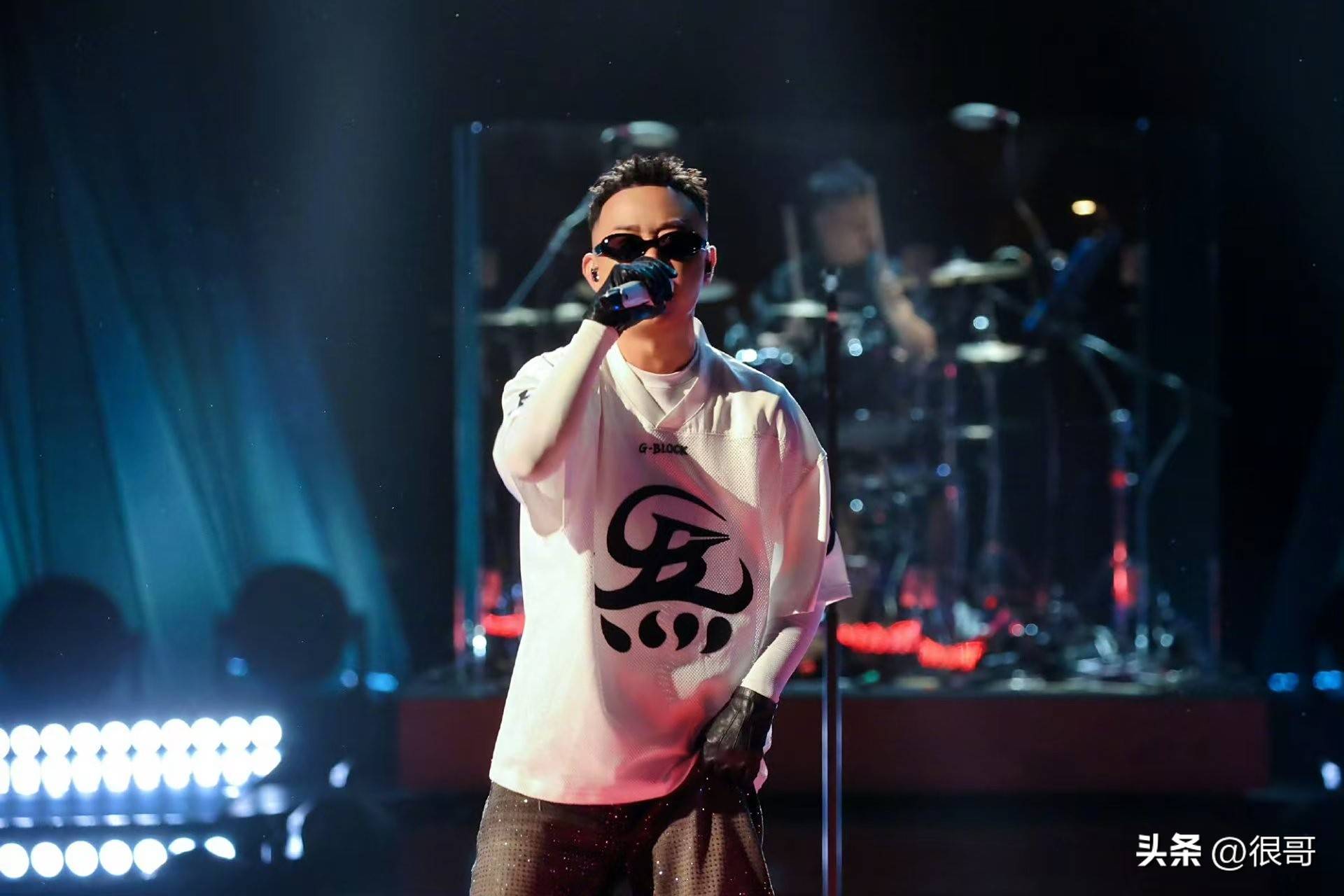

歌手2025:GAI被淘汰引热议,丁太升点评,真诚还是炒作?

在综艺舞台上,歌手的去留从来不是单纯的表演和投票结果那么简单。在《歌手2025》节目第十期,GAI的淘汰无疑激起了广泛的讨论,像石子投入湖中,激起了无数涟漪。乐评人丁太升提出的“解脱论”更是让这一事件的讨论变得更加复杂和耐人寻味。

丁太升的核心观点很直接,他认为GAI在前九期已经积累了足够的知名度和热度,继续留在节目中已显得有些“鸡肋”。他认为GAI的音乐风格在这个竞技平台上已经“达到了极限”,上升空间有限。因此,GAI的淘汰,尤其是上一期“想走未走”、这一期“想留反被淘汰”,对他来说其实是命运的安排,是一种“解脱”。

这一看似有理的观点,表面上逻辑自洽,但细细推敲却充满了矛盾。丁太升在评论GAI演绎《故湘风》的表现时,赞扬他是“本场情感阐释最佳”,称其演绎摒弃了符号化的堆砌,情感表达层次丰富,将游子身份和乡愁主题完美融合。然而,他同时又以“热度到顶”为由,为GAI的淘汰辩解,这就形成了一个有趣的逻辑悖论。

既然GAI的作品如此精彩,为什么还认为他不该继续留在舞台上?如果从商业角度看待淘汰结果,这似乎忽略了GAI在艺术表达上的潜力。无论如何,这样的矛盾评价实在让人难以自洽。

GAI在节目中的表现也值得一提。他在第十期的《故湘风》展现了巨大的突破,从一直以来深受欢迎的说唱风格转变为以叙事为主的演绎风格。这种转型不但让他展示了不同的音乐层面,还将空灵意境和乡土情感完美结合。湖南卫视的官方直拍都称他“用声线燃炸舞台”,然而,尽管如此,他依旧在大众票选中排名靠后,惨遭淘汰。这一结果自然引发了不少质疑,有人认为这可能是节目操控的结果,甚至提出“审美偏见”的观点。毕竟,一位在艺术上积极突破并呈现出精彩表演的歌手,怎会得不到应有的认可呢?

关于GAI离开时的表现,也出现了两种截然不同的解读。一部分观众认为他在离场时表现得“心满意足”,仿佛这种离开是一种轻松的选择。然而,另一部分粉丝却认为他在微博上发布的“说唱歌手肯定是歌手”一文,暗含着他对身份偏见的不满,显示出他对自己被淘汰的意外和不甘。这两种截然不同的解读让GAI的淘汰事件显得扑朔迷离。

从行业角度看,GAI的淘汰更显现出说唱歌手在这类竞技节目中的困境。多次因为赛制要求而调整风格,减少说唱比例的GAI,尽管不断做出努力,仍然被认为缺乏突破性。即使他的《威远故事》《兰花草》等作品突破了圈层,但他独特的“江湖流”风格仍然被部分人诟病为“同质化”,这反映了主流舞台对于说唱歌手的包容度的局限性。

GAI的热度也是不可忽视的,他在节目期间几乎是热搜的常客,屡次登顶,带动了大量的讨论。但丁太升以“热度到顶”为由,否定GAI继续留在节目中的意义,实际上揭示了竞技综艺的一种消耗性。歌手在短期内积累了足够的流量后,就似乎没有了继续参与的价值,而这种观点在长期看来对音乐行业的发展显然是短视的。

此外,丁太升的“毒舌”点评风格一向备受争议,他曾批评过单依纯“唱腔被常石磊掌控”,也曾对马嘉祺的“人气压倒实力”提出过质疑。对于GAI淘汰的“解脱论”,一些网友批评他是在“蹭热度”,而另一些支持者则认为,他揭示了综艺背后的行业规则——这个舞台本质上是一个曝光工具,GAI借此成功完成了从“地下rapper”到“国民歌手”的转型。

这也引发了关于乐评人角色的讨论,观众对于乐评人如何参与综艺的期待各不相同。节目组和歌手之间的共谋关系同样值得注意。李莎旻子曾透露GAI为节目熬夜重写歌词、承受名次起伏带来的压力,这也揭示了竞技综艺对于歌手的消耗性。而在第十期,补位歌手黄丽玲凭借《失恋无罪》空降夺冠,也引发了“剧本换血”的质疑,这从侧面暴露了节目组对“新鲜感”的过度追求。

这一切的背后,都反映了综艺节目对于歌手的工具化态度。歌手在追逐流量的过程中,艺术价值往往被忽视。丁太升的“解脱论”其实正是对这一现象的讽刺,GAI的淘汰或许真的是一种“保护性止损”,避免了他继续在不符合自己艺术追求的环境中妥协。

对于《歌手2025》,你怎么看?你是否认同丁太升的观点?欢迎大家留言讨论!