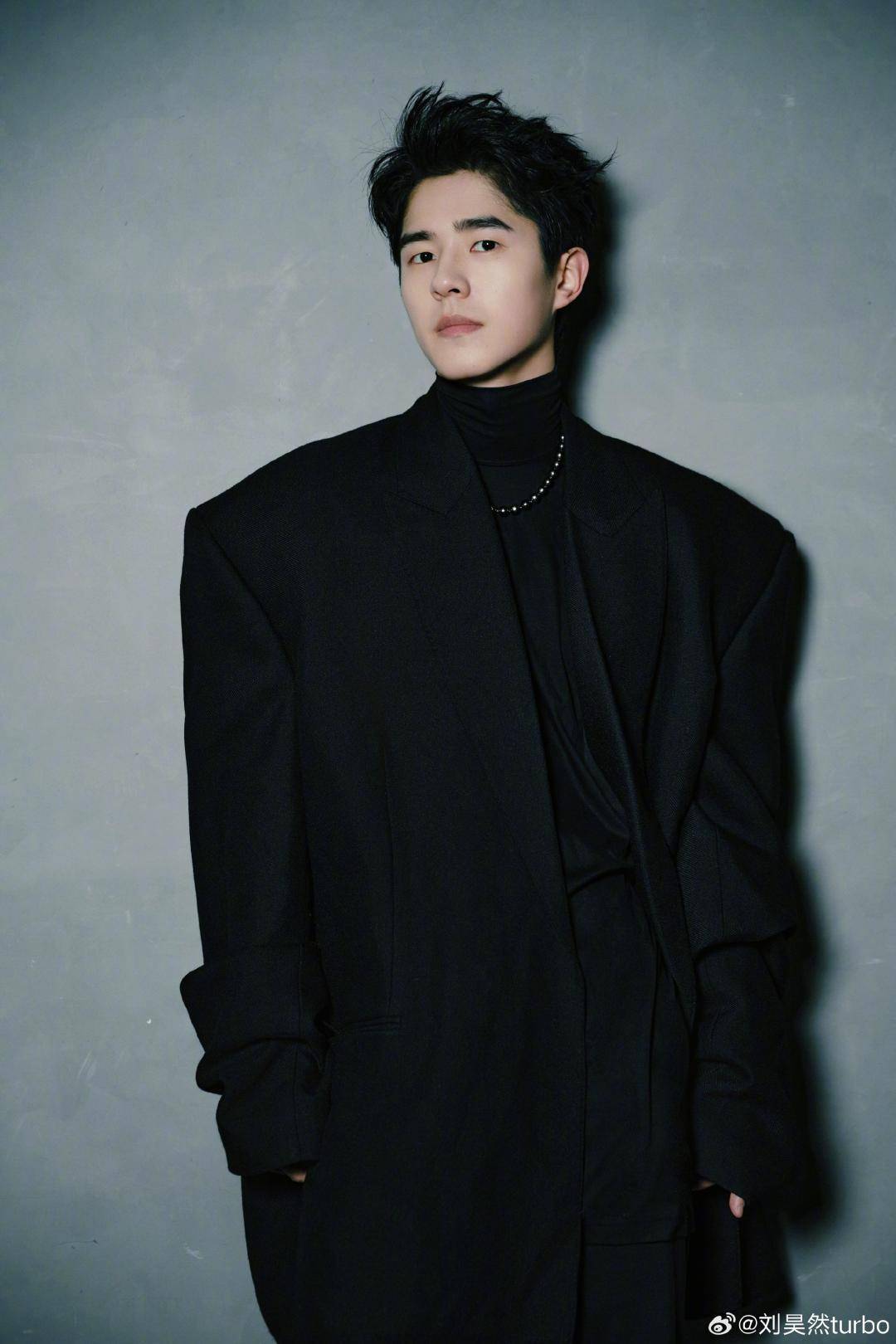

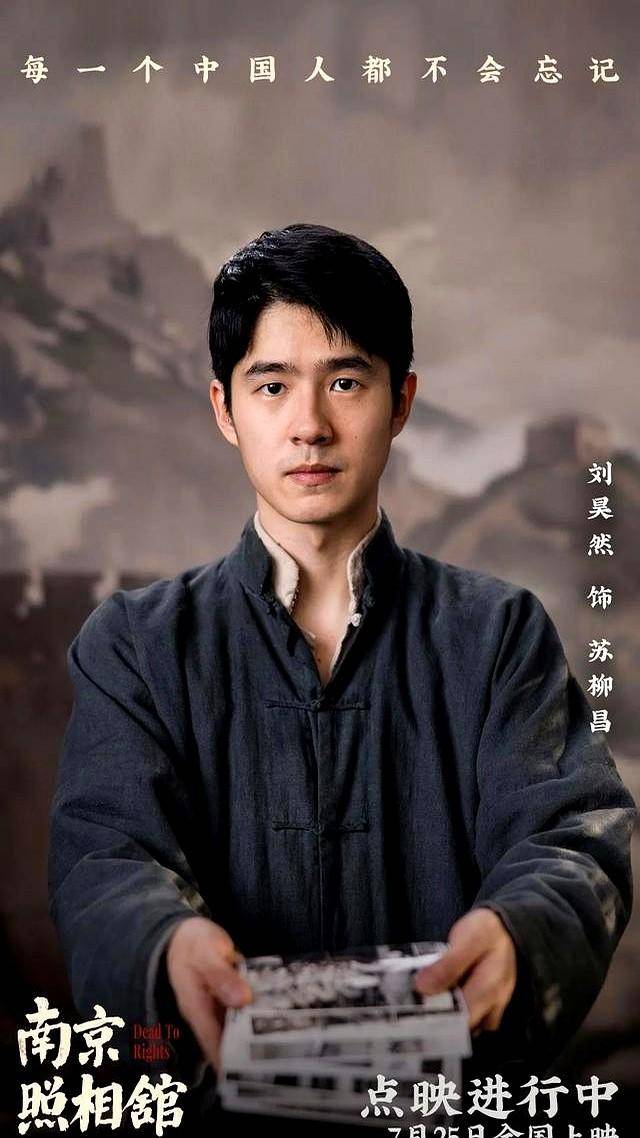

原创 230亿背后没侥幸,《南京照相馆》是真功夫,刘昊然也没白走路

刘昊然230亿背后:票房从来不是偶然,《南京照相馆》才是他最沉的那一笔!

刘昊然的票房,到了230亿。

一个97年的男演员,靠《南京照相馆》稳稳进中国影史主演票房Top 5,把王宝强挤下去了。

榜单现在是:沈腾、吴京、黄渤、马丽、刘昊然——从平均年龄来看,他是真的小,但从作品跨度来看,他没在混时间。

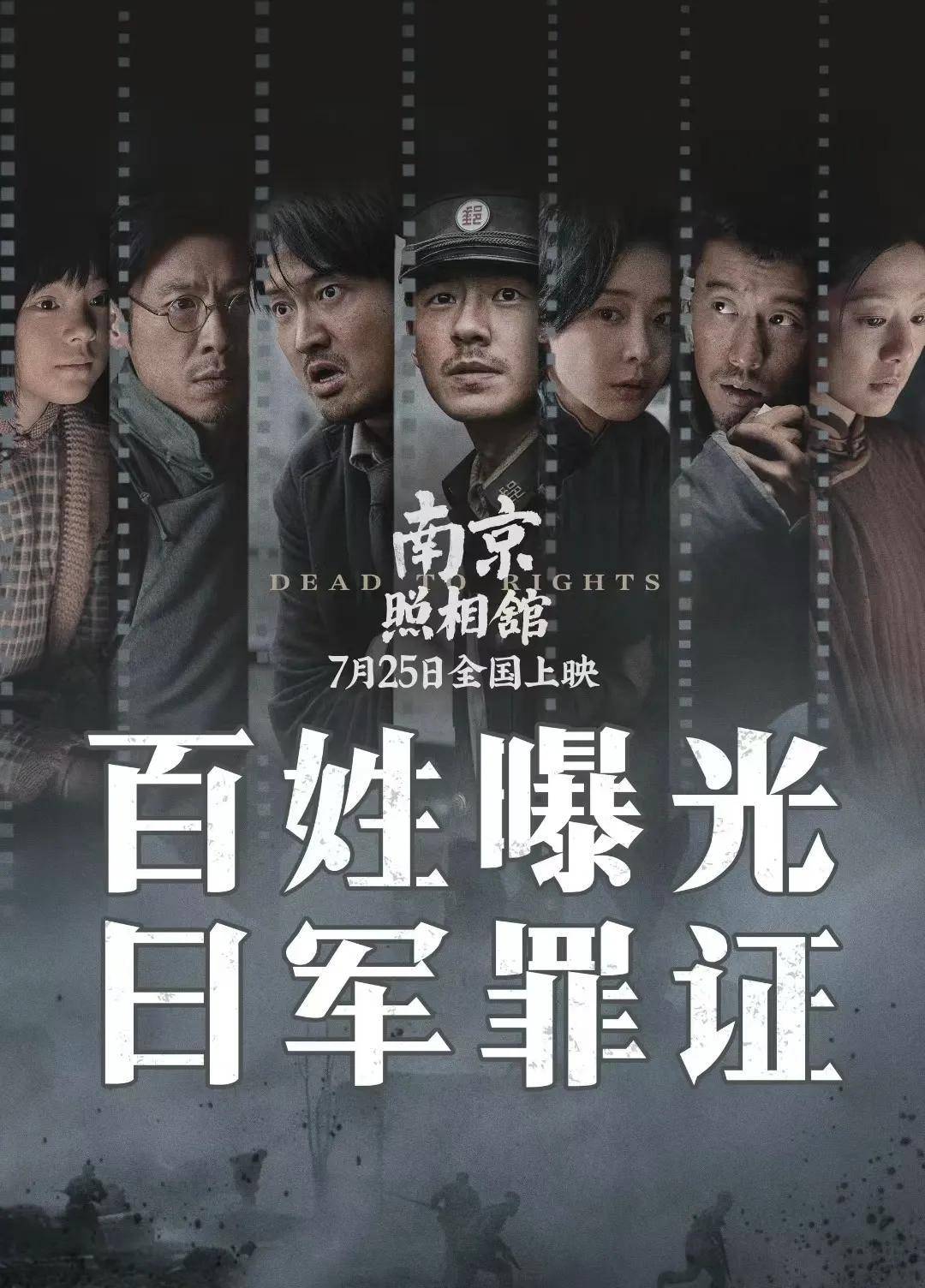

但这事儿真正让我想说点什么的,其实不是这串数字,而是《南京照相馆》这部电影。

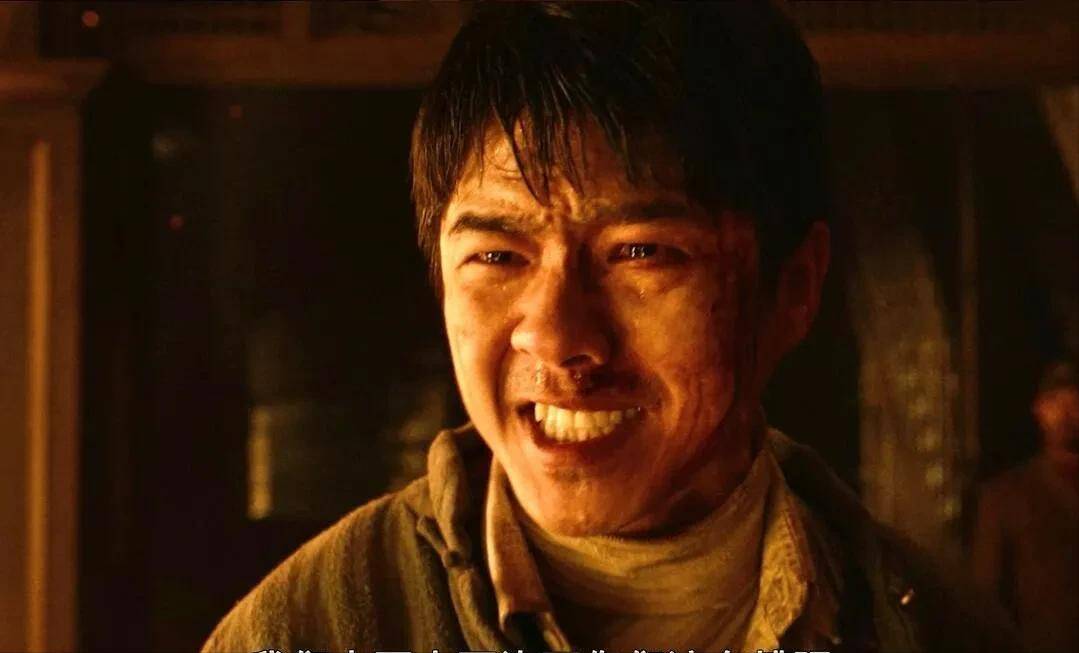

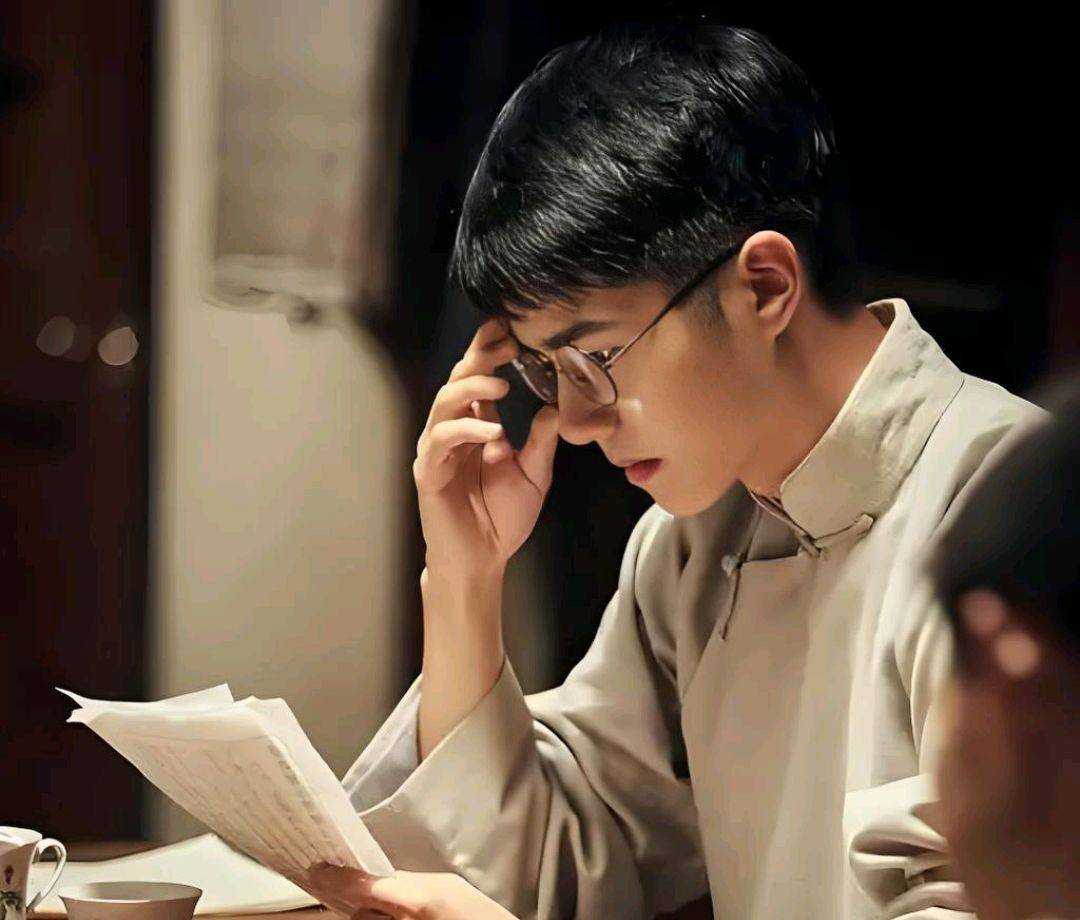

怎么说呢,这部片,昊然真的是把“少年感”收了起来,换了张脸演戏。

以前那个聪明劲、灵气感、观众缘,是他天然带出来的优势,可到了《南京照相馆》里,全被他一刀刀剃掉了。

你看的是一个战乱年代的小人物,在死亡边缘活着,抖抖索索地想熬一天算一天,但你能从他一抬眼、一侧脸看到一个演员“拿掉滤镜”的状态。

不是帅,是清醒。不是演得狠,是演得稳。

先说说电影吧,背景是南京大屠杀,讲的是一群平民躲进照相馆求生,却被迫帮日军洗照片。那些照片,拍的是日军自己的屠杀行为。

他们一边帮着敌人“冲洗罪证”,一边靠那点底片活下去,直到有人意识到:这些照片,不能毁。

故事够狠,设定够重。但这片不靠苦情压人,也不靠煽情催泪,它所有情绪,全在“憋着”里。

你能看出申奥导演的冷静,也能看出演员的收敛。

王传君演得很准,高叶有点锋,王骁依然稳。而刘昊然这次,是“轻轻举了拳,但没落下”。

这才是让人最难受的部分。

你会发现,他一直不是用哭或者喊在博共情,而是靠那种“明明想说话却只能低头干活”的气。

他的角色不伟大、不英勇,也不高光,但就是在那个环境下苟着、撑着、熬着的人。

你说这像不像他这些年的路线?

看着是顺风,其实一直在避风。

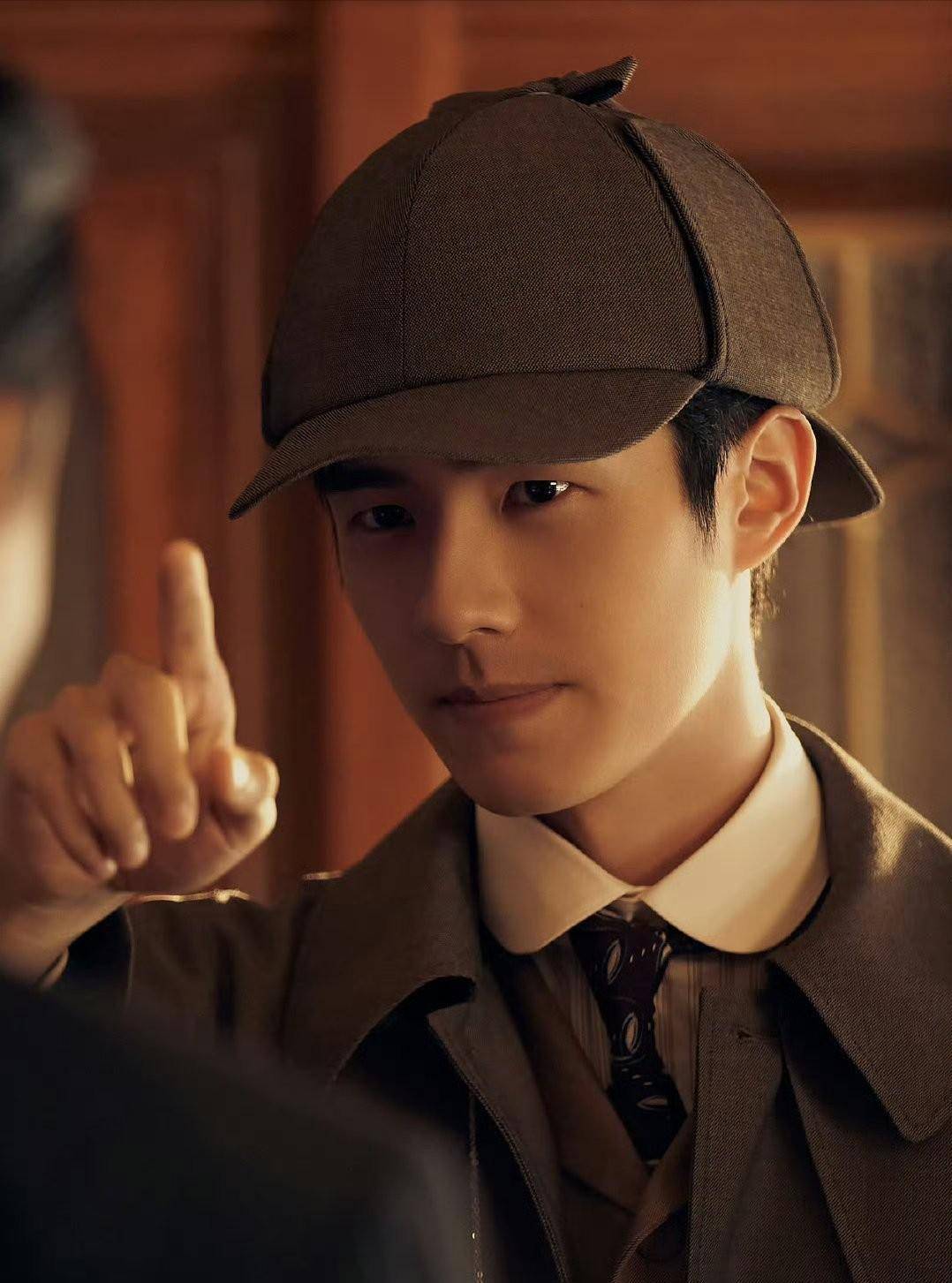

从《唐人街探案》里的少年神探出圈之后,刘昊然被贴上了好几个标签:国民弟弟、清醒派、正剧挂、潜力型。

能红,但不太容易爆;戏路宽,但也容易被“聪明人设”束缚。

可他偏就不迎着热度去接高能剧本,一直在挑那种“要细品”的戏。

《唐探1900》里演的是起点,《南京照相馆》是一个翻篇。

你说这部戏靠他票房爆了?倒也未必。但你说这部戏有他,才有人肯走进影院,那是真的。

票房230亿里,《南京照相馆》是他最沉的一笔。

很多演员追票房,是想出头;他演这部电影,像是想留下点什么。

这个动作本身就挺反常识的。

一个年轻演员,顶着票房大IP体质,跑去演一部历史题材、压情绪、压戏份的戏,而且这个题材说实话不讨巧——南京大屠杀,这四个字本身就重,它不允许你拍得太“故事”,也不能太“技术”。

你必须真诚到一定程度,才撑得住观众对“历史严肃性”的要求。

换句话说,这不是一部靠“演技展示”取胜的片子,而是一场所有演员必须退后、让题材走在前面的集体约定。

刘昊然做了这个选择。

你看懂了吗?

很多人看榜单,看谁是“影史前五”,但其实真正重要的是——他演过什么戏,留下了什么角色,传达了什么气。

就像《妖猫传》里那个看似温吞却藏不住骨头的白龙,《解密》里那个一步步硬着头皮往死路走的谍报少年,甚至是《唐探》系列里越到后期越写实的秦风。

他其实一直在把角色往深里挖。

但大众有时候会忽略:一个90后男演员,在流量横飞的时代,不靠营业、不靠发糖、不靠综艺CP拉流量,只靠作品慢慢磨票房,这件事有多难。

现在的市场,谁不是在爆剧、爆款、爆人设里卷出血来?

他一个男主不煽情、不卖惨,也不主动蹭情绪,他就靠角色一个个垒。

你说他稳吧,他比谁都能跑得慢;你说他野心大吧,他又不显山露水。但偏偏是这样的人,撑到了230亿,还撑住了戏路的厚度。

他没有丢掉少年感,但也开始知道什么叫“沉得住气”。

就像《南京照相馆》里的那段戏——大家都在躲,但他却主动留下来,为了一张底片、一个影像,什么都不说,只是一脸硬扛。

你会想起他这一路走来,所有的“不说话”。

不解释、不高调、不争抢,只有角色说话。

所以票房这事儿,对他来说,不是“多红了”,而是“有多少人肯为你安静两小时”。

这很难,也很可贵。

《南京照相馆》不是爆款,它不会走到流量链的顶端,但它会是很多人看片单里的一颗钉子。钉下去,扎住了。

刘昊然,也不是爆红型演员。但他会演完这一部,再下一部,把作品垒成一堵墙。那堵墙上,写的不是“演技多牛”,是“角色值得被记住”。

230亿?这才刚开始。