原创 加人、加时、加量、加料:喜剧综艺打起「持久战」

### 文章改写:

**娱乐圈风云再起,笑点不止,真相更让人心潮澎湃!**

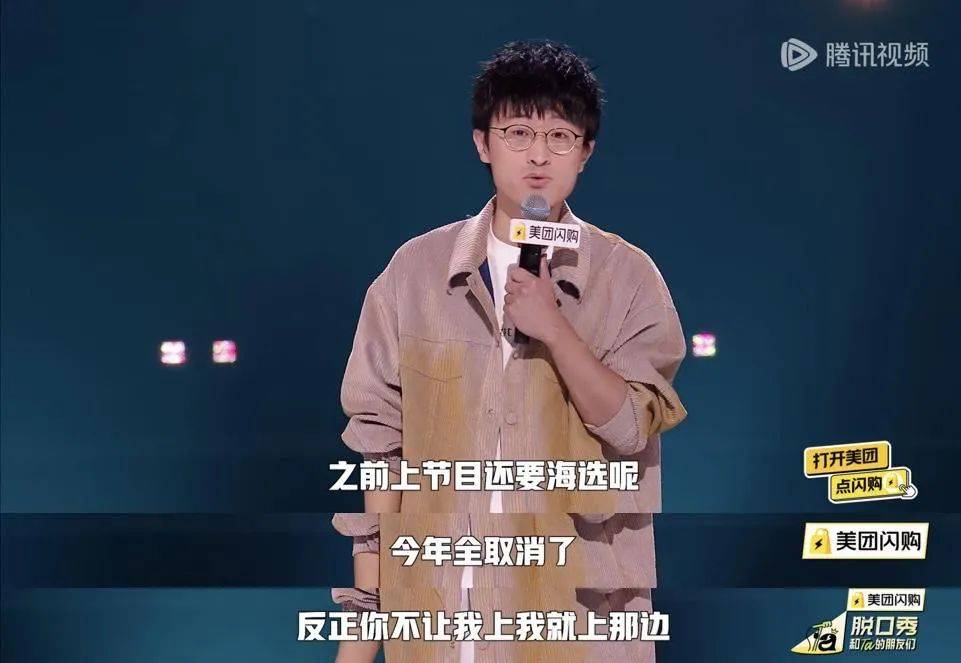

“既然你不让我参与,那我就去别的地方了!(节目)” 邱瑞在《脱口秀与Ta的朋友们2》舞台上大言不惭地调侃道,简直道破了今年喜剧综艺的生死战。

这场笑料风暴背后,脱口秀演员的议价权悄然崛起,而平台之间的竞争也如火如荼。今年暑期,腾讯视频的《脱友2》与爱奇艺的《喜剧之王单口季2》如同事先约定好似的,推出了极具对抗性的正面PK。

去年,《喜单》一举破冰,以付航的“Passion”梗成功圈粉。今年,《脱友2》和《喜单2》再次交锋,正面肉搏,场面堪称火爆。现如今,无论是口碑、热度还是讨论度,两个节目的差距依旧微弱,这一场“耐力赛”已经拉开序幕。

这场势均力敌的对决,恰恰揭示了当下喜剧综艺的竞争本质——当“同质化内容”无法避免,当观众难以区分各自的段子来源时,深度、共鸣与创新才是制胜法宝。那么,谁能笑到最后?这不仅是对创意的考验,还是对综N代节目的真正挑战。

### 加量不加价,依靠人海战术,黑马真的能出现吗?

让人意外的是,面对如今普遍追求“精简至上”的趋势,《脱友2》和《喜单2》却反其道行之,节目时长不断增加。去年观众就已经调侃这类综艺“量大到追不过来”,而今年,这两档节目更是直接将“饱”升级为“撑”,把观众的时间拉长到了极致。

从时长上看,《脱友2》将每期内容拆成上下集,单集长度稳稳超过一个小时,到了第五期甚至拆成了三期播出;《喜单2》首期更是切成四块,单一部分有的时长甚至超过了两个小时,简直像一场马拉松。

节目的时长不只是为了“凑时间”,而是凭借着强大的“人海战术”。今年,《喜单2》有48位演员参与,而《脱友2》的演员阵容更庞大,达到了59位。这两个节目不约而同选择了“新人打擂台”,让更多新面孔成为舞台的新鲜力量。

例如,《喜单2》的先导片就围绕“新晋大魔王”的争夺展开,而《脱友2》开场也强调了“新朋友”的加入。王建国、杨笠等老将暂时退场,庞博担当了节目主持人,新人们迎来了更多舞台空间,从而避免了观众对老梗的疲劳。

推新人,成了平台和节目组的一张“高性价比”好牌。对于新人演员而言,现在正是黄金时代。节目对新人的需求空前强烈,而且新人基数大,意味着黑马的出现几率也大幅提高。谁能成为下一个“付航”呢?

这些新面孔带来的新视角、新故事,牢牢抓住了观众的眼球。无论是谈职场困境、婚恋烦恼、学历歧视,还是对小城青年的奋斗,都让人产生强烈的共鸣。而这些内容,正是笑声的源头,真实的生活才是最好的笑料。

### 聚焦敏感话题,女性脱口秀演员崭露头角

过去脱口秀更多关注生活琐事、大众消费趋势以及网络热点。今年的变革,最为突出的变化在于演员们敢于触碰更深层次的敏感话题。例如,《脱友2》中的演员们不仅仅是做生活调侃,更开始探索阶层、性别、家庭、心理健康等话题,犀利的视角让观众不得不反思。

女性演员的崛起无疑是这次变革的核心力量。从2017年《脱口秀大会》的两位女性演员,到如今《喜单2》中的20位女性演员,占比超40%。她们不再仅仅谈恋爱八卦,而是从女性特有的困境和社会压迫入手,讨论痛经、职场性别歧视等话题。

例如,王越通过讲述痛经经历,直击传统“生孩子治痛经”的偏见;嘻哈则揭示了空乘人员面临的行业要求,反映了女性在高跟鞋、短裙和丝袜中的困境。而房主任,凭借自己30年的家暴经历,带来了最具冲击力的黑色幽默,也让她成为了观众热议的焦点。

这些女性演员的作品引发了强烈的情感共鸣,成为节目中最具穿透力的内容,甚至在社交平台上掀起了讨论高潮。尽管这也带来一些质疑,有人认为节目过度聚焦女性苦难话题,但这无疑是节目深水区探索的一个重要步骤。

### 嘉宾席的作用分化,内容产出的“分水岭”

《脱友2》和《喜单2》在嘉宾的设置上也展现了不同的气质和特色。表面看,两档节目的嘉宾配置相似,但实际上,《脱友2》更像是将嘉宾视为“内容共建者”,张绍刚与鲁豫、罗永浩等老朋友的互动更有趣,提升了节目的内容质量。

而在《喜单2》里,庞博从选手转型为主持人,其他嘉宾则根据不同的功能分工,注重情感共鸣与选手故事的讲述,帮助节目提升情感深度。

观众的反馈也非常分化:那些偏爱专业点评的观众更倾向于《脱友2》的嘉宾阵容,而看重情感输出的则会更喜欢《喜单2》中的“沉浸式共情”。

### 综艺市场的双赢:品牌方的商业机会

在这一波喜剧综艺竞争中,品牌方也顺势找到了一个“安全岛”。与传统综艺不同,脱口秀节目将品牌巧妙地融入到演员的段子中,带来了创新的品牌曝光方式。即便在招商市场寒冬的背景下,《脱友2》和《喜单2》依旧成为了品牌广告的首选。

这些节目通过将短小精悍的段子裂变成社交媒体上的热梗,使得品牌标识得到了广泛的触达。品牌的曝光不再局限于节目的生命周期,而是通过演员的表演不断延续。

### 结语:

《脱友2》和《喜单2》的再次交锋,不仅拓宽了喜剧的表现空间,也展示了喜剧综艺在情感与社会观察上的深度进化。从追求“炸场瞬间”到打造“共鸣土壤”,这种转变正是对观众情感需求的深刻回应。喜剧综艺,已经不仅仅是让人发笑,它开始承载更多的社会责任和精神力量。

下一篇:星二代,扎堆娱乐圈拼好爹