长视频“热度值”第七年,深聊它的破立与价值

2025年8月3日刊| 总第4047期

最近,长视频行业的“热度值”,再次成为了业内和剧迷群体中的热门话题。

引起这轮讨论的是几个相互关联的新闻事件。

先是某部暑期档古装剧,因热度值“曲线”在剧迷群体中引发对阵。接着,是某古装小生在直播中发出的现在的剧总要在“某一个数据”上赢的感慨。这几件事引发了业内对热度值的再讨论。

可以看出,“热度值”作为当下剧集的综合衡量指标,已经从B端语境进入到C端,对普通观众有很大的参考意义。

但在争论之中,也能捕捉到一些知识盲区和迷思。

比如,尽管内容热度值评价系统已推行多年,但对于“热度值”和“播放量”之间的区别和联系,部分观众似乎并不完全清楚。

再比如,“热度值”究竟能不能客观评估内容的综合传播效能?它的实现机制是什么?当它与所谓“体感热度”矛盾时是否就意味着造假?还有,也最让人忧心的是,弥漫在平台、制作方乃至粉丝群体中的“热度值”焦虑,会不会影响创作的百花齐放?

如果从2018年9月——也就是,首个长视频平台(爱奇艺)内容热度值体系落地的时间点——算起,“热度值”体系在长视频行业已经运行了接近7年,对内容创作和受众培养都产生了深远影响。

在这个阶段,“热度值”问题需要的不仅是科普,还有深思。

破立:从播放量到热度值

热度值之所以诞生,根因在于播放量在衡量内容传播效能上的局限性。

在2018年9月之前,播放量是统计长视频平台内容网播成绩的最核心指标。播放量的统计逻辑虽然像电视时代的收视率一样直观,但局限性也相当明显。

一是,维度单一的问题。播放量只统计观众的“点击”行为,不能并反映它有没有调动观众的参与行为,也不能反映观众对其的反馈是正面还是负面。

二是,仅反映累计效果。这意味着上线时间久、集数多的内容播放量更占优势,并不能反映观众的动态喜好。

三是,数据纯度问题。由于统计维度单一,想要推高播放量只需要增加有效“点击”。换句话说,播放量造假,门槛并不高。这很大程度上影响了播放量的可靠性。

可以说,在当时的长视频生态中,播放量已经不能准确衡量一部作品的影响力,内容评价系统急需改良。

当时,多家长视频平台和第三方公司数据公司,都投入到了这场改良运动中。

优化思路大概有两条:一条是播放量的“提纯”。比如,用经过甄别的“有效播放量”替代播放量,用集均播放量替代总播放量,以解决播放量动态性不够、可靠性不强的问题。

另一条则是“热度值”思路。综合用户讨论度、互动量、多维度播放等指标,搭建一个综合性评价体系。

如今,这两条优化思路都有对应的评价体系产出,并在行业中得到广泛应用。

前者的代表有云合数据的有效播放量统计系统。后者,则更为广泛地被各大长视频平台以及以猫眼、灯塔为代表的第三方公司采用。

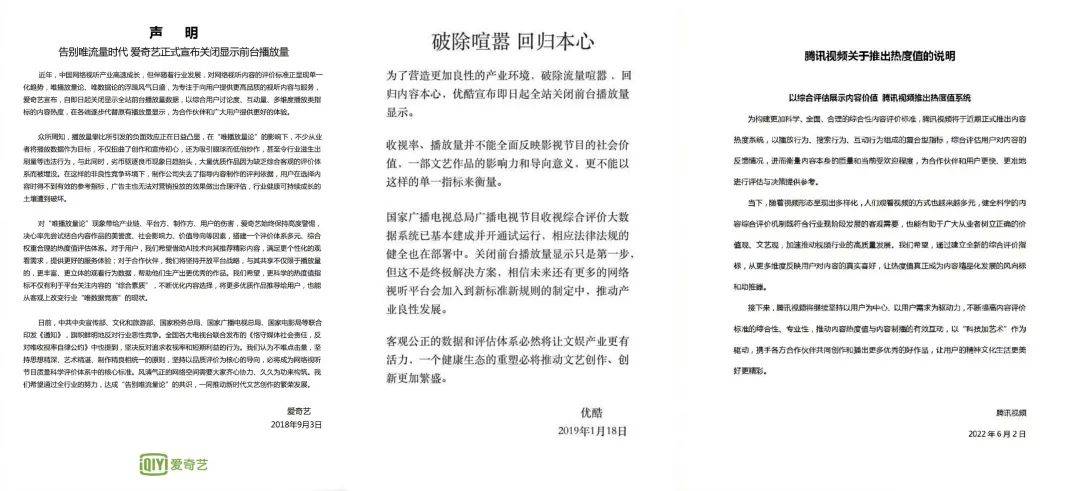

具体而言,自爱奇艺、优酷、腾讯视频先后于2018年9月、2021年1月、2022年6月关闭前台播放量,采用“热度值”作为综合衡量站内内容传播效能的指标以来,长视频行业就全面告别“唯流量时代”,进入了热度值时代。

“热度值”体系之所以会被更广泛的采用,是因为它不仅能解决播放量动态性不够、可靠性不强的问题,还极大地丰富了评价维度。

以爱奇艺内容热度值为例,它的计算具体包括以下维度:用户特别是付费用户的观看行为(包括正片、预告片、片花等内容的观看行为数据)、视频互动行为(包括弹幕、评论、分享等互动行为数据)、直播,以及角色热度等。

多元的评价维度,让“热度值”成为了一个介于定量和定性之间的评价指标。简单来说,它既能够反映内容的播放量高低,也能够综合、动态地反映作品有没有调动观众的参与行为,观众对作品的评价是好是坏,乃至内容的社会影响效能。

每个长视频平台对于评价维度的选择以及相关算法的确定,与其对平台发展和内容引导方向的规划,有一定的关系。

但总体而言,热度值是要服务于用户,让用户实现个性化观看;是要引导创作者,追求高美誉度和正向价值导向的产出;是要让行业回归理性,跳出“唯流量论”的怪圈。

对位:热度值和体感热度为何不总同步?

近来,热度值之所以再次回到聚光灯下,是因为部分观众提出的异议:为什么一部剧的热度值,跟我的体感温度不一样?

“体感温度”是一个相对个体化、模糊性的描述。如果再转化一下,这一部分观众大概说的意思是,“为什么这部剧热度值这么高,我自己包括身边却没人看?”或者是“明明我身边人都在追,这部剧热度值却火不起来?”

对于“玄妙”的体感温度,我们很难追踪定位。但通过对比有效播放量、收视率和热度值这三大评价体系的榜单,我们也能发现“错位”时刻存在。

以今年上半年播出的剧集《六姊妹》为例。它凭借平均收视率4.349%的成绩,成为了中国视听大数据CVB统计的上半年“剧王”。

然而,它的站内热度值却未突破腾讯视频的“爆款”分数线30000,同时在云合数据统计的上半年集均V30有效播放量排行中,也仅列第六位。

尽管它的热度值和收视表现之间存在错位,但《六姊妹》依旧是今年上半年讨论度、达到率和社会影响力名列前茅的剧集。

同样的情况,也发生今年上半年CVB的收视季军《北上》、2024年CVB统计的CCTV-8“剧王”《南来北往》上。

这两部剧分别凭借3.615%和2.365%的平均收视率,在CVB的收视榜单上位居前列,但这两部剧的爱奇艺内容热度峰值分别为8960和9950,均未破万。

这些剧集未能成为“热度值”爆款的原因,大概率因为在互动数据上吃了亏——这类年代剧题材的核心受众更偏爱沉浸式追看,虽然剧集到达率很高,但弹幕、评论行为较少,就容易导致因视频互动行为维度的活跃度不高而影响“热度值”表现。

同样,也有一些剧虽然是“热度值”指标下的爆款,但未必是收视率、播放量都能打的六边形战士。

比如,今年上半年腾讯视频热度峰值“破三万”的《雁回时》和爱奇艺热度峰值9853的《无忧渡》,它们的有效播放量分列云合数据统计的上半年集均V30有效播放量排行中的第7、8位,并不占绝对优势地位。

但由于这两部剧都属“小而美”的剧集,有着高黏度、年轻化的核心受众群体和较为活跃的观剧氛围,因此便能凭借视频互动数据、直播和角色热度等其他评估维度,在热度值上表现上佳。

让我们再回到这一部分开头提及的观众异议。

影视创作中形容视听关系有两个术语:一个是声画同步,一个是声画对位。我想用“同步”和“对位”来形容热度值和体感温度之间的不同关系就非常合适。

有些剧是“六边形战士”,各类指标都“同步”。收视率高、热度值高、播放量高,大部分观众的体感温度也高。

今年的《藏海传》、2024年的《我是刑警》《追风者》,2023年的《狂飙》是这类剧的代表。但这类剧数量上少之又少,是市场上头部中的头部。

也有一些剧靠长板突围,各类指标之间是“对位”关系。它可能靠对某个圈层观众的充分满足成为了“热度值”爆款,对其他观众而言,体感温度并不一定很高。但这类剧是剧集市场多元化、可持续发展的体现,也是满足观众个性化观看的前提。

再思:热度值重要,但长剧的生命力更重要

在析清“热度值”和观众体感热度之间的同步、对位关系后,再看爱奇艺基于平台热度值推出的“剧集四大殿堂”系列和相关剧集,就更多了一层意味。

近日,爱奇将内容热度值8000以上的剧集分为了“四大殿堂”:

荣誉殿堂(内容热度值10000及以上),代表剧集有《狂飙》《我是刑警》《风吹半夏》《莲花楼》等;国民殿堂(内容热度值9500及以上),代表剧集有《南来北往》《无忧渡》《城中之城》《书卷一梦》等;人气殿堂(内容热度值9000及以上),代表剧集有《破冰行动》《不完美受害人》《无所畏惧》等;佳片殿堂(内容热度值8000及以上),代表剧集有《北上》《唐朝诡事录》《猎罪图鉴》等。

对于观众来说,这是一份追剧片单。从全民到圈层,从现实到奇幻,从严肃文学到古装架空……这张片单中应有尽有。片单作品都是经过多维评估“盖章”的好剧,不用只盯着“破万”的榜单追剧。

对从业者来说,这也释放了一个理性看待“热度值”的信号。“茂木之下无丰草”。本该多元的题材、类型,不能因为追求绝对的热度值,而长成一副相似模样。市场固然需要爆款,但批量、梯次、稳定输出的“强剧”才是稳固基石。

从专业角度来看,剧集的影响力需要综合收视率、播放量、热度值、口碑评分等多维数据指标才能大致估得。即便如此,艺术创作在个体接受过程中的差异性,也很难被数据的排序定义。

“热度值”是综合评估内容传播效能的重要指标,但也只是指标之一。它作为生产环节的“金标准”高效履行了它的职能。但它不应该成为舆情风向标,更不应该成为长剧求存的枷锁。

在日渐复杂的文娱生态中,长剧的重生需要的不是数据兴奋剂,而是以进化、多元的创作与用户“同频共振”的生命力。

【文/卞芸璐】