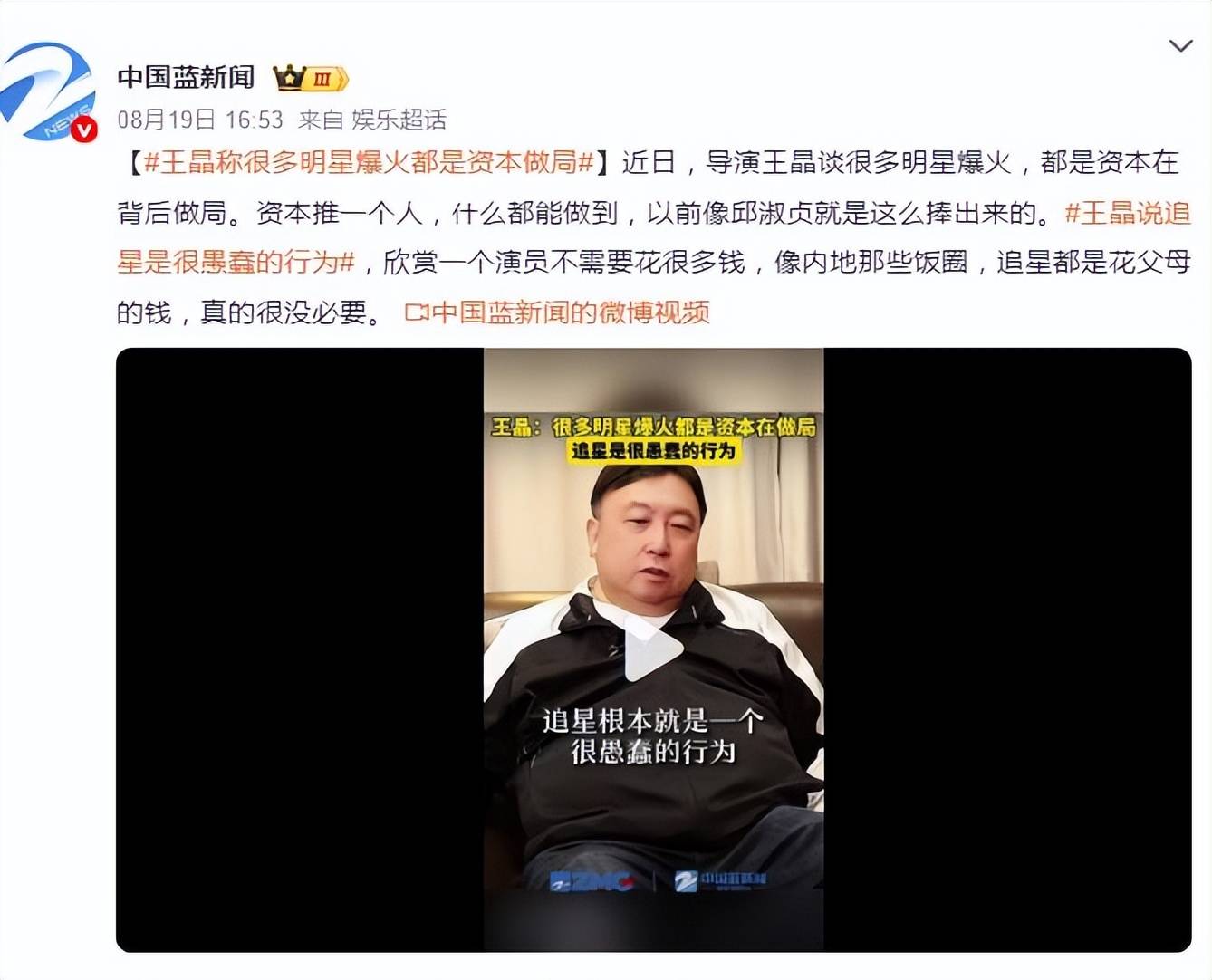

原创 “明星爆火都是资本做局!”王晶一句话撕开娱乐圈遮羞布

创始人

2025-08-20 11:44:43

0次

“明星爆火都是资本做局!”导演王晶的犀利发言撕开了娱乐圈最隐秘的规则。在这位捧红过邱淑贞、见证过港圈黄金时代的大导眼中,所谓顶流神话不过是资本流水线上精心包装的产品——从张曼玉参选港姐前就凭百货公司巨幅广告抢占民心,到苗可秀被嘉禾公司包下香港天星码头两个月广告位强力造势,就连他自己也坦言“邱淑贞就是这么捧出来的”。

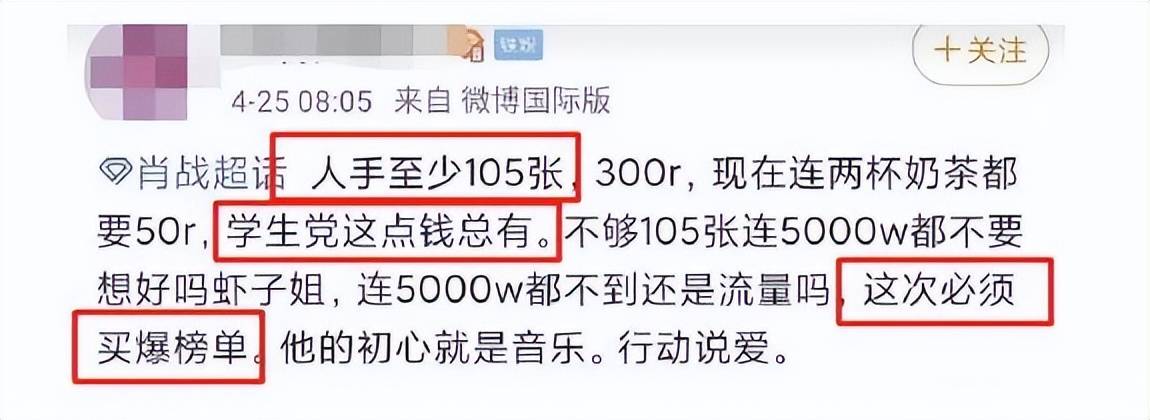

这番揭秘掀起全网对造星工业的审视。当下内娱生态更将资本运作推向极致:练习生尚未出道,公司已投入百万级资金进行热搜轰炸、数据洗榜;选秀节目中实力平平的选手凭“钞能力”斩获黄金镜头;某顶流生日时粉丝集资超600万登陆纽约时代广场广告屏,某女团后援会甚至强制要求“人手105张”专辑冲销量——这些被王晶直斥为“愚蠢”的追星行为,正成为资本游戏中最疯狂的注脚。

资本强推的副作用正在反噬行业。批量生产的流量明星占据着顶级资源,却交不出匹配的业务能力:演技尴尬却能担纲大制作主演,唱功平庸却霸占音乐榜单,真正有实力的演员反而无戏可拍。更令人忧心的是饭圈文化对青少年的侵蚀,王晶特别呼吁未成年人远离盲目追星:“花父母的钱追捧偶像实在没必要,不如把精力投入学习运动。”

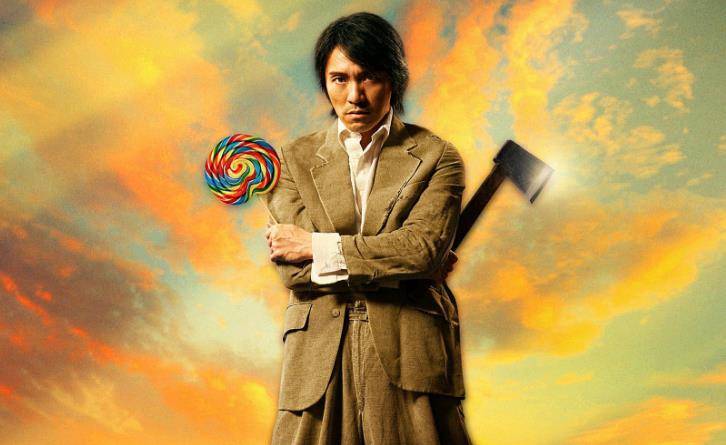

但资本的垄断并非绝对。网友翻出周星驰从龙套逆袭的案例,证明个体努力仍能冲破资本壁垒。正如评论区涌现的理性声音:“追星要量力而行,正能量的偶像确实能提供情绪价值,但强制消费和互撕引战早已背离初衷。”这种觉醒或许正是转机的开始——当观众开始用脚投票,资本操盘的泡沫顶流终将让位于真正靠作品说话的演员。

王晶的清醒源于四十年行业沉浮。他既是资本游戏的参与者,也是其反思者,如今撕开造星神话的举动,恰似给沉迷流量幻境的娱乐圈一记响亮的耳光。毕竟资本能买来曝光度,却买不到观众心里的永久席位——这才是娱乐工业最残酷也最公平的终极规则。

相关内容

热门资讯

原广东台主持人陈维聪坐牢快出来...

1990年,陈维聪开始主持节目《万紫千红》,之后逐渐成为广东电视台重要的主持人之一,深受广东居民信任...

王一博今日最新造型出炉,春日清...

王一博今日最新造型出炉,春日清爽条纹穿搭look,法式运动风帅哥,表现力太好了吧!

AI美女,看看谁最漂亮?

AI美女,看看谁最漂亮?

原创 俞...

俞飞鸿王宝强罕见相拥,陈道明绅士避让! 在娱乐圈这个光怪陆离的世界里,每一次的公开互动都能成为大众热...

原创 &...

今年,一条娱乐圈瓜果爆料狠狠炸开了锅——备受观众喜爱的影视大腕李乃文,竟然在与妻子结婚5周年之际,被...

王鹤棣田曦薇同居了?丁禹兮被前...

Part01 王鹤棣田曦薇同居了? 有网友抠细节,发现王鹤棣田曦薇的盛东西的盘子一样,说俩人悄咪咪的...

原创 电...

曾几何时电视台是无数人眼中的“神坛”。但如今随着网络科技的飞速发展,电视台不仅收视率直线下降,连那些...

台湾省人怎么看大s?看了网友们...

大S十几岁出道,她们的人生就是《楚门的世界》,是被看着长大的。大S组建了七仙女,甚至希望大家称她为“...

优酷综艺《火星情报局7》即将回...

昨日,优酷秋集一口气官宣36部综艺片单,备受期待的《火星情报局7》强势回归,#火星情报局厂牌大战#官...

原创 云...

11月20日晚,网上传出云朵为了版权,带人大闹刀郎伯父灵堂。这条视频迅速引起网友的关注,还能有这操作...