原创 对手不同差距天大:欧豪遇杨幂像影帝,碰白鹿秒变“二愣子”

欧豪在《生万物》里和杨幂搭档,像变了个人,眼神亮得像能滴出水来;可一到《北上》跟白鹿对戏,就像剧组突然换了表情包模版,平平无奇得让人怀疑人生。

对手演员的重要性,被他演得明明白白。

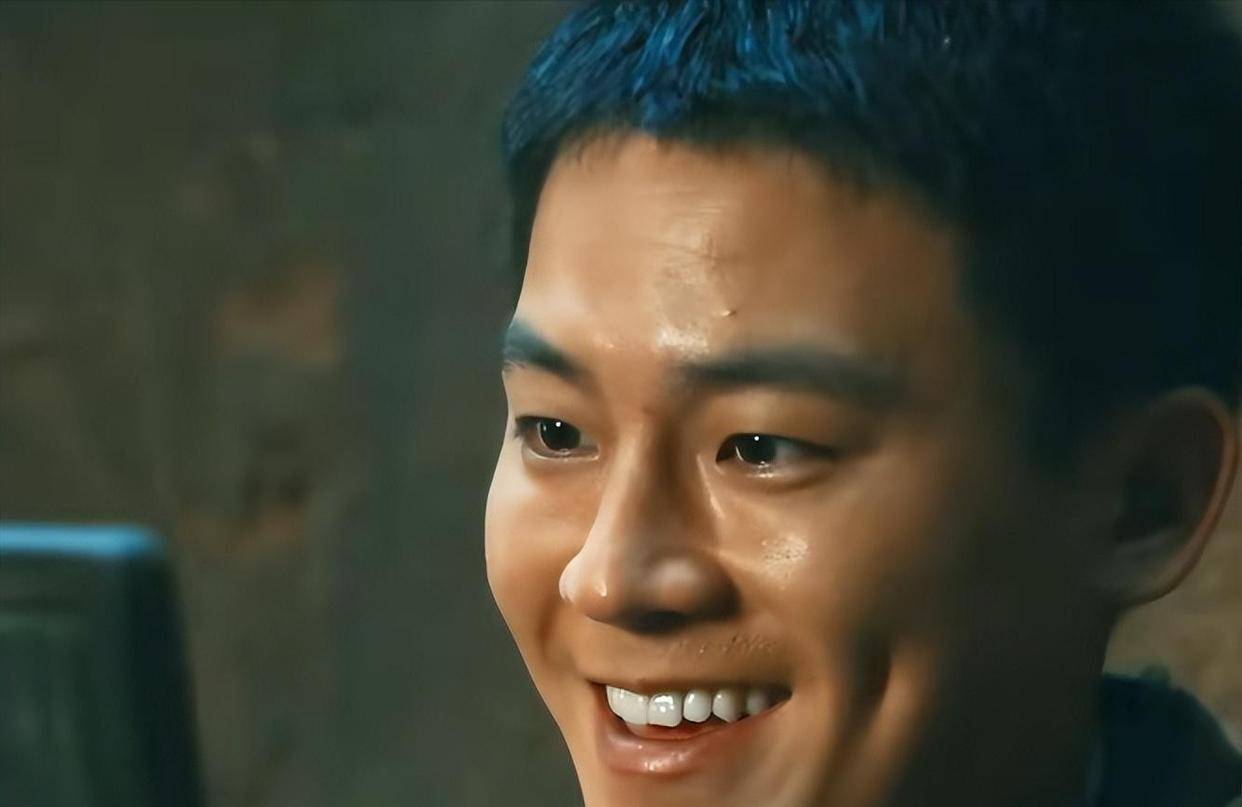

细想起来,《生万物》里的封大脚,土得掉渣,但土得有味道。

那种农家粗糙的手感,他靠细节撑起来了:走路大步流星,衣服褪色磨白,皮肤晒得发黑,眼睛里却有光。

面对外人,他是顶天立地的汉子;遇到绣绣,立刻变成笨拙的温柔。

尤其那场自己磨镜子的戏,贫穷让他买不起精致的东西,就蹲在院子里一点点磨亮,那份小心翼翼与喜悦,隔着屏幕都能让人笑出来。

送到她手里时,眼角的笑褶,是戏,也是生活。

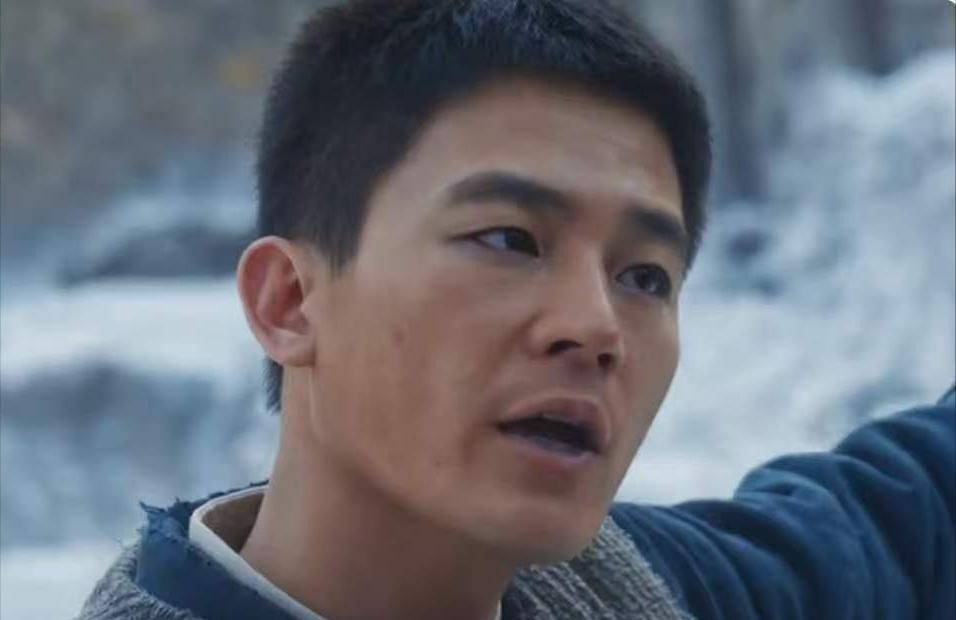

这和《北上》的谢望和简直判若两人。

明明是运河边长大的青年,却被演出了“中年危机”的感觉,褶子抢戏,情绪虚空。

演高中生的桥段,观众甚至会出戏到想问他:“你是来家长会的吗?”

感情戏也全靠台词撑,眼神里看不见火花。

白鹿本身状态不稳,两人就像各拍各的,空气都凉了半截。

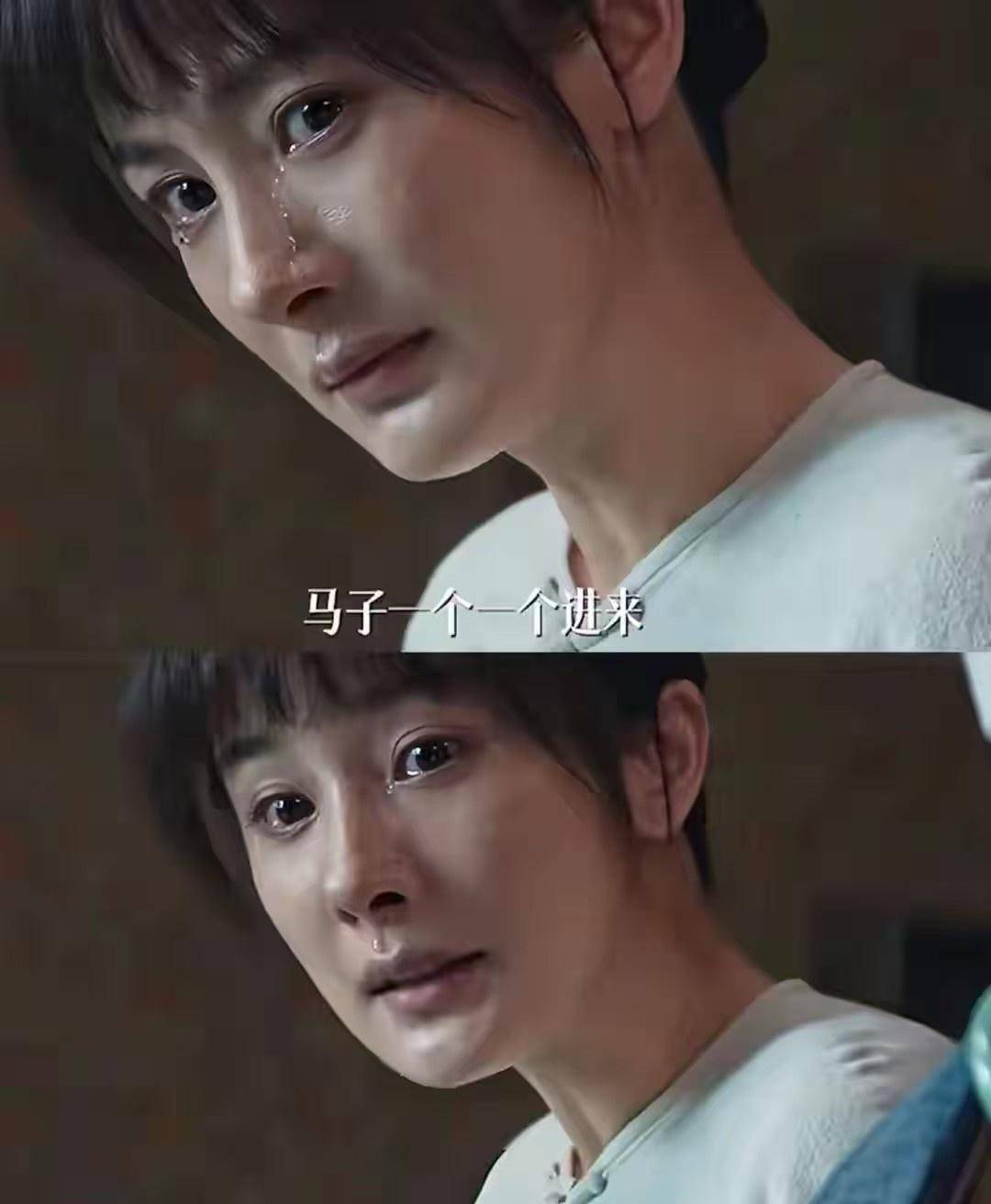

杨幂在这事上也算帮了大忙。

虽然她去年被吐槽不少,但科班底子还在,这次在《生万物》里的眼神戏尤其到位。

葬母那一场,泪里全是疼痛;和父亲争执时,委屈里透着倔;对着封大脚,感激慢慢化成爱意。

这种情绪递进,欧豪能接住,甜味和真实感一同溢出来。

观众就爱这种能嗑到糖的自然感,不会去计较“年龄差”的外壳。

反观白鹿的年代剧造型,像做了个浮夸的“伪复古”实验:黑粉一抹,钢牙一戴,短发一剪,便觉得万事大吉。

可装扮和人物性格对不上,演学生时代毫无说服力,甚至让人看见她就自动代入到她在别的戏里的“本人模式”,情绪断裂得厉害。

两人你不接我我不接你,戏就塌了。

这种“搭档效应”,其实娱乐圈有不少例子。

赵丽颖在《风吹半夏》里带着欧豪,后者的眼神和反应就有了劲儿;董子健在和孙俪合作之前,戏总是温温吞吞,结果一到《蛮好的人生》里追胡曼黎,眼睛一亮,整个人都立住了。

演员之间的化学反应,有时候比台词和剧情更能决定观众的感受。

说到化学反应,突然想起昨天在杭州奥体的姚基金慈善赛。

吴艳妮在中场秀里假扮摄影记者,下一秒换装成啦啦队队长,领着队员跳舞,还和刘畊宏比拼了一段跳操。

她三次三分球都没进,但看得出玩得尽兴。

赛后她说很开心能为体育慈善出力,至于东京世锦赛能不能参加,还没定论。

这种跨界“演”法,其实和演员搭戏有点像:状态好,现场就热;气场不合,哪怕是慈善赛,效果也会大打折扣。

姚基金这些年一直用“以体育人”的理念扎根乡村,从2008年到现在,6388所学校、8292人次支教志愿者,近700万孩子因此接触到体育。

和影视圈的“好搭档”一样,公益的火花也需要对的人对的事。

想想2011年全国花毽冠军邓丹跑去新疆、西藏带孩子踢毽子、配器材,那股真诚和热情,换来的就是孩子眼睛里的光;2021年陈中带着“冠军行”去山西给一万多学生讲奥运、送器材,也是一样的道理——带动的人够专业,参与的人才会被点燃。

对手、搭档、伙伴,不论在舞台、片场还是赛场,都是能决定一个人表现上限的关键。

欧豪的“影帝”与“二愣子”之间,并不是天赋忽高忽低,而是看站在他身边的是谁,能不能把他最好的那一面勾出来。

这事搁生活里也是如此,我们都需要一个能让自己“发光”的人或环境。

毕竟,谁都不想一场好戏,变成一出尴尬的独角戏。