原创 坚决不上综艺、不接广告的这几位演员,堪称娱乐圈的一股清流!

如今,娱乐圈的演员越来越倾向于追逐名利,几乎每位有点名气的演员都会接广告、参加综艺。但也有少数演员,坚决不为商业化妥协,他们不以“演员”的身份去博取流量,不把自己当作赚取金钱的工具。虽然有人批评他们过于清高,但事实上,这些演员更愿意让作品说话,而不是借助噱头去吸引观众。

看看那些坚持原则、以演技为本的演员们,你会发现,娱乐圈中依然存在着一些值得尊敬的清流。

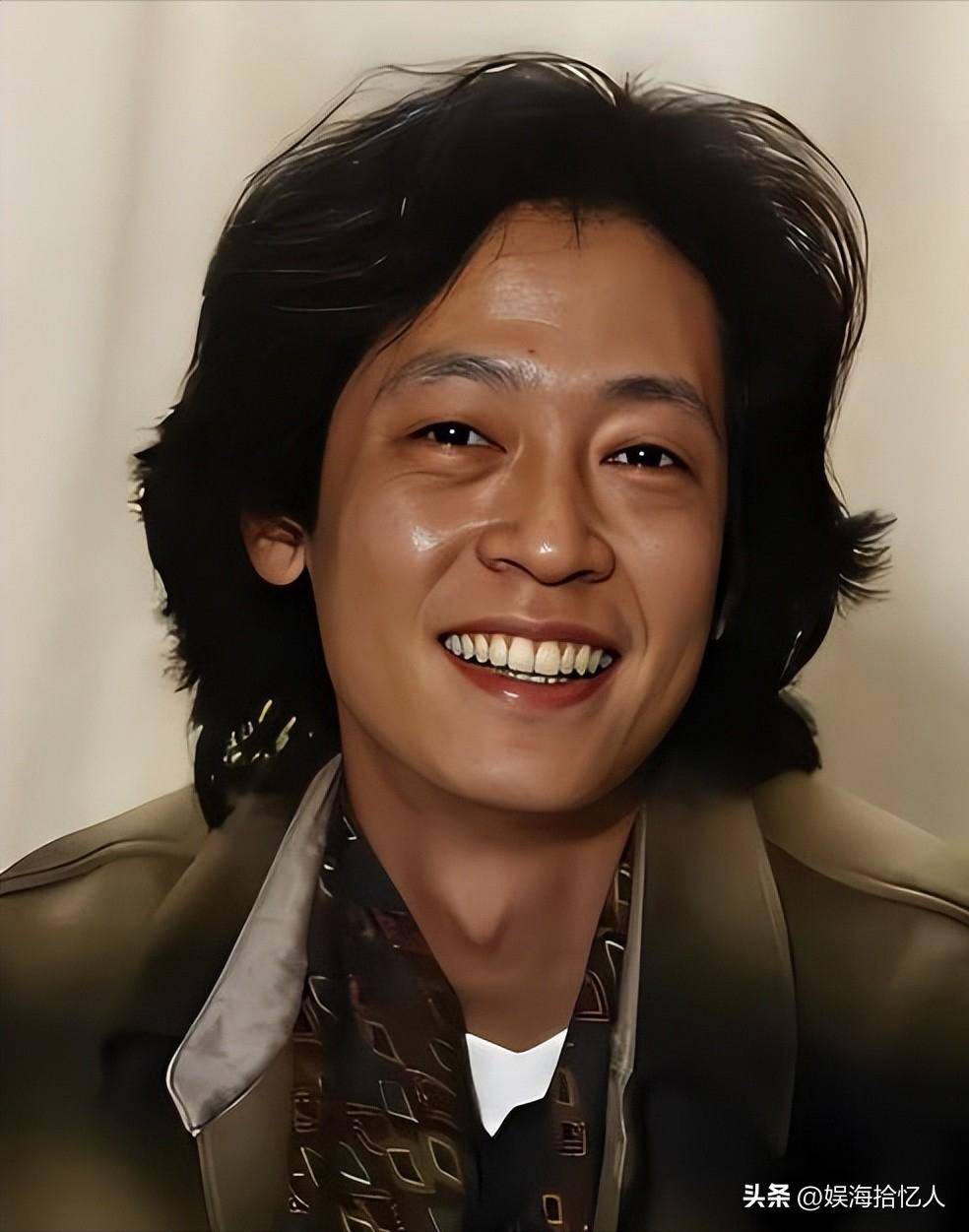

对于真正的演员来说,演技才是他们唯一的通行证。王志文就是这样的典范,他的才华远胜于外貌。几十年如一日,王志文凭借一部又一部的好作品,几乎囊括了所有重量级的表演奖项,堪称“奖项大满贯”。他通过作品展示出的表演天赋,让他在镜头前拥有一种独特的魅力。

与王志文一样,张译也用演技征服了观众。他的演艺之路并不顺利,曾一度自嘲运气不佳,经历过长时间的低谷期。然而,他始终没有放弃,凭借坚持和努力,最终突破困境,赢得了多个表演奖项。他在《狂飙》等热播剧中的表现,让人记忆犹新,尤其是在悬疑剧中的表演,令人赞叹不已。

女性演员中也有许多坚持演技的例子。刘琳被许多人视为“大器晚成”,但她早年就与知名导演合作,还曾荣获国际电影节的最佳女主角奖。她并没有因为早期的红火而去追逐流量,而是选择在沉淀中等待,直到近年来,她凭借几部热播剧再次赢得了观众的喜爱。

何赛飞,这位越剧艺术家,将传统戏曲的深厚功底与影视表演结合,塑造了许多经典角色,并获得了金鸡奖最佳女主角。她的事业也经历了波折,但她的坚持与努力使她迎来了事业的新高峰。

这些演员的职业生涯都充满了韧性。刘琳和吴越也曾因个人感情问题遭遇事业低谷,但她们都勇敢走出了阴霾,将生活中的磨难转化为表演的养分,最终迎来了事业的转机。

颜丙燕的经历尤为励志。她本是舞蹈演员,后来转行成为演员。凭借对表演的执着,她屡次斩获大奖。而咏梅更是从一个普通职员转行成演员,以一颗不争不抢的心态认真对待每一个角色,最终站上了柏林电影节的领奖台。

这些演员的共同点,是他们都对自己的职业有着清晰的边界感,始终与过度商业化保持距离。即便拥有巨大的商业价值和行业地位,王志文依然坚决拒绝商业广告和综艺节目。他认为,演员应该专注于表演,过去的作品已经足以保障他的生活,不需要靠曝光去消费自己。

张译获得奖项后依旧保持低调,他同样不参与综艺、不接广告,因为他相信演员要与观众保持一定的“神秘感”。一旦演员的私生活被曝光过多,观众便会很难全身心地投入到角色中去。保持一定的距离感,正是为了更好地服务于表演。

这种清醒与自律在女演员身上同样得以体现。刘琳多年来专心演戏,极少参与综艺或代言,何赛飞也一心投入表演,生活低调,鲜有绯闻。吴越也是如此,她从不炒作、不接广告,只专注于带给观众好作品。

颜丙燕的态度更加决绝,她不仅拒绝任何商业代言和综艺邀约,还曾明确表示,自己只参与与电影、电视剧相关的活动。她对“炒作”深恶痛绝,认为这种行为应当受到斥责。

咏梅对名利的态度几乎是极致的淡泊,虽然曾获得柏林影后的殊荣,但她迅速回归平静的生活,除了参与与阅读相关的文化节目,她几乎不参加任何商业活动和综艺节目。

演员保持神秘感的重要性,不仅体现在这些清流的选择上,还可以从一些反面例子中得到验证。比如,喜剧演员沈腾,尽管他在电影票房上取得了巨大的成功,但近年来,频繁出现在综艺节目和广告中的他,逐渐被贴上了“综艺咖”的标签。观众在看他的电影时,常常很难将他从“综艺”沈腾的形象中剥离出来,这种反差让他的电影表演效果大打折扣。

过度暴露在商业活动中的演员,容易让自己的形象固定化,最终影响角色的可信度。观众很难将一个在综艺节目中搞笑插科打诨的人,转变为电影中那个令人感同身受的角色。

回头看看王志文、张译、刘琳、何赛飞、颜丙燕、吴越和咏梅这些演员的选择,他们的坚持尤为宝贵。正是通过他们的行动,我们看到了真正的演员应该如何守住职业的底线。他们的成功证明了,演员的真正价值,不在于流量和曝光,而在于作品与演技。也正是他们对表演艺术的忠诚,成为了整个行业的榜样。

或许,整个娱乐行业都应该从这些演员身上汲取一些启示,重新审视演员的真正价值。当更多从业者能回归艺术本源,减少对商业利益的过度追求时,观众才能获得更高质量的艺术体验,行业也会因此更健康长远地发展。

毕竟,能够被时间铭记的,永远是那些打动人心的角色,而不是昙花一现的热搜。在这个流量至上的时代,王志文、张译等演员用他们的行动,守护着演员的职业尊严。正如李雪健所说:“演员的最终归宿,是角色。”