原创 闹上人民日报!鲁迅夹烟风波定调,投诉人“社死”,背景令人唏嘘

如果鲁迅先生夹烟被投诉整改,那下一步还要管岳飞纹身啊?

鲁迅先生估计也想不到,自己都去世几十年了,晚辈们还能因为他抽烟而吵架,他毕生夙愿就是想唤醒我们的思维,如今来看个别人的脑子里还是一坨浆糊!

曾经怼天怼地的周树人,这一次竟然被无脑投诉女子给“怼”了,士可忍孰不可忍!

给先生点支烟吧

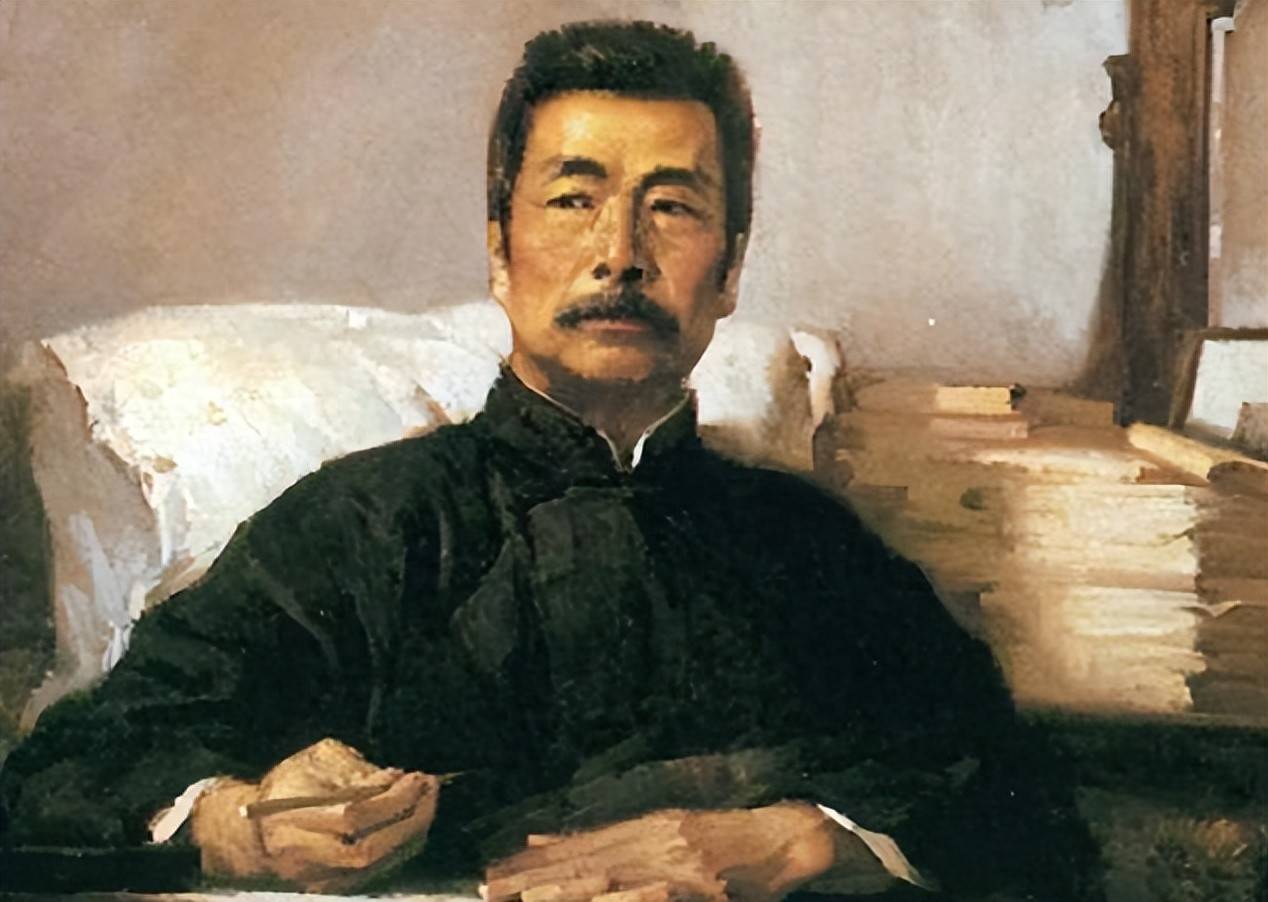

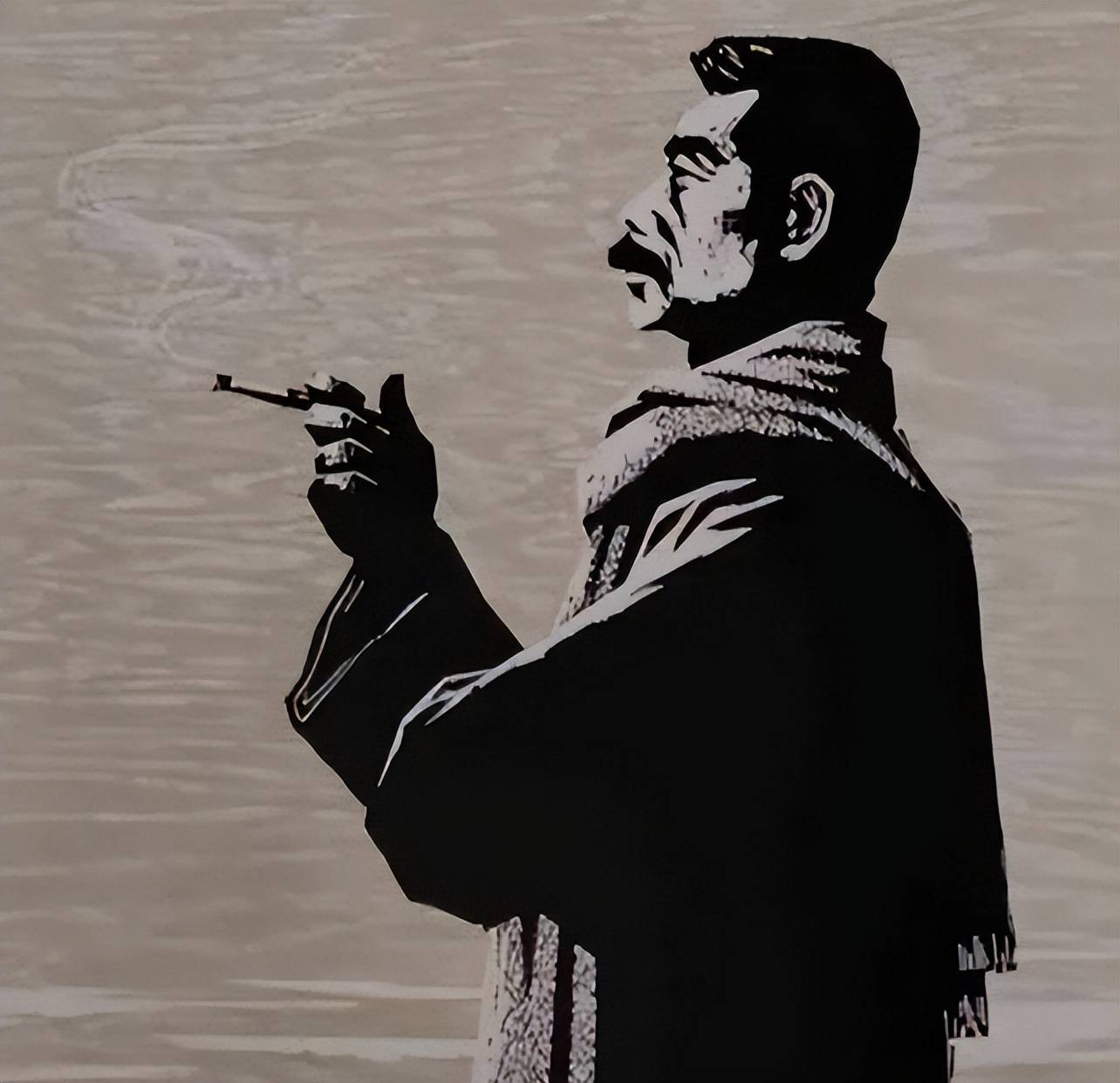

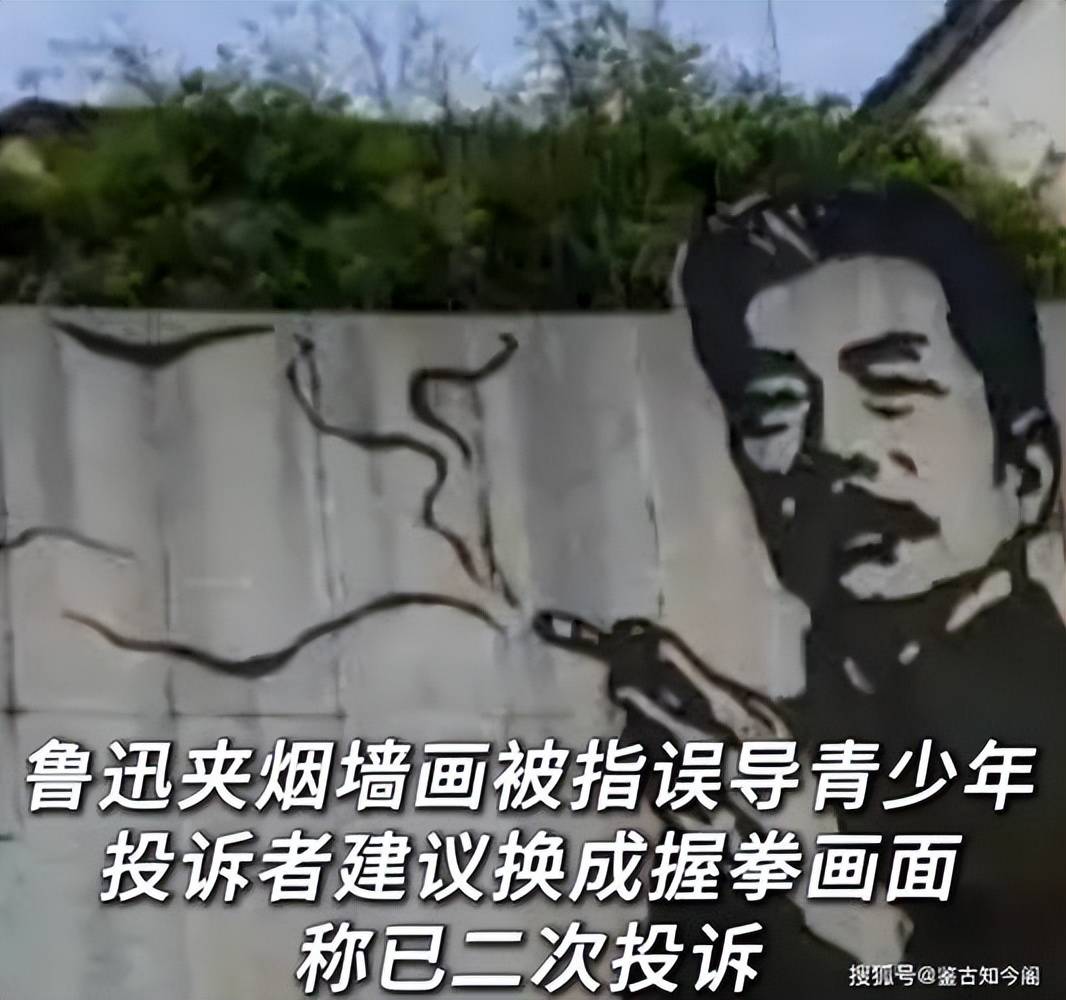

在绍兴那片浸润着墨香的土地上,鲁迅先生的形象无处不在,其中,一幅伫立在鲁迅纪念馆的墙画,尤为引人注目。

画中的先生,指间夹着一根香烟,眉头微蹙,目光深邃,仿佛正穿透百年的时光,审视着当下的世界,这幅画,早已不是简单的装饰,它是一个文化符号,一种情感的连接。

这幅墙画并非新作,自2003年景区进行升级改造时,它便静静地立在那里,至今已有二十多个年头。

它脱胎于一幅著名的室内画作,为了让人物形象更加突出,创作者大胆地省略了繁杂的背景,只留下那个手持香烟、陷入沉思的鲁迅。

这个形象,早已通过课本、影视剧和各类文献的传播,深深烙印在几代人的心中,成为了一个经典的文化记忆。

历史并未说谎,鲁迅先生生前,确实是一位烟瘾不小的老烟枪,他也曾下决心戒烟,却屡屡以失败告终,在那个年代,人们对于香烟的危害,认知还相当模糊和有限,但这丝毫没有减损他的伟大。

他依然是中国现代文学的奠基人,是唤醒沉睡民族的精神灯塔,是用笔作刀、解剖社会肌理的笔杆战士,他的《狂人日记》如惊雷般炸响,他的思想与精神,才是他留给后人最宝贵的遗产。

于是,这幅墙画前,总是人来人往,游客们用自己的方式与这位伟人互动,有人会俏皮地伸出手,假装为先生点上一支烟。

有人则模仿他的姿态,递上自己的烟盒合影留念,这些行为并非在倡导吸烟,而是一种亲近,一种试图跨越时空、与那个真实、鲜活的灵魂产生共鸣的朴素愿望。

人们从这幅画中感受到的,不是烟草的诱惑,而是一个真实不做作的伟人形象,并为他那崇高的思想和深刻的文字所感召。

一封投诉信搅动风云

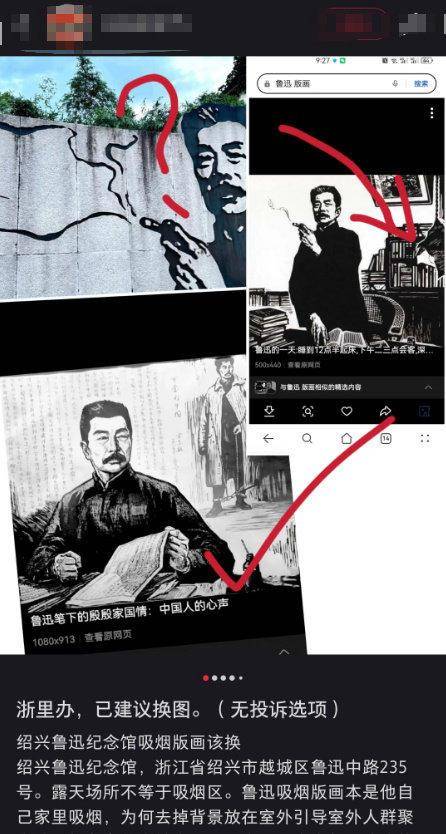

然而,平静在最近被打破了,8月22日,一位自称“孙女士”的网友,突然向这幅存在了二十年的墙画发起了挑战。

她先是通过浙江的“浙里办”平台提交了投诉,随后又将矛头直接对准了市文旅局,她的理由听起来“义正言辞”:将鲁迅夹着香烟的形象放在室外公共场所,会对成年人尤其是青少年产生不良的吸烟诱导。

在孙女士看来,这个问题必须得到纠正,她甚至给出了具体的修改方案——建议将先生那夹着香烟的手,直接改成紧握的拳头。

在接受媒体采访时,她给自己贴上了一个光鲜的标签:“控烟志愿者”,仿佛她的所有行为,都源于对公众健康,特别是下一代成长的深切关怀。

一时间,舆论场上议论纷纷,难道为了一个所谓的“纯洁”环境,我们就要对历史进行美颜和修改吗?

难道一个伟人的形象,就因为一个生活习惯,就要被如此简单粗暴地切割?

很多人觉得这简直是不可理喻,认为这种要求不仅是对先辈的不尊重,更是对历史的无知与傲慢。

事情的发展,总是比小说更离奇,正当大家围绕着“历史真实性”与“控烟宣传”的边界展开辩论时,万能的网友们却挖出了一个惊人的内幕。

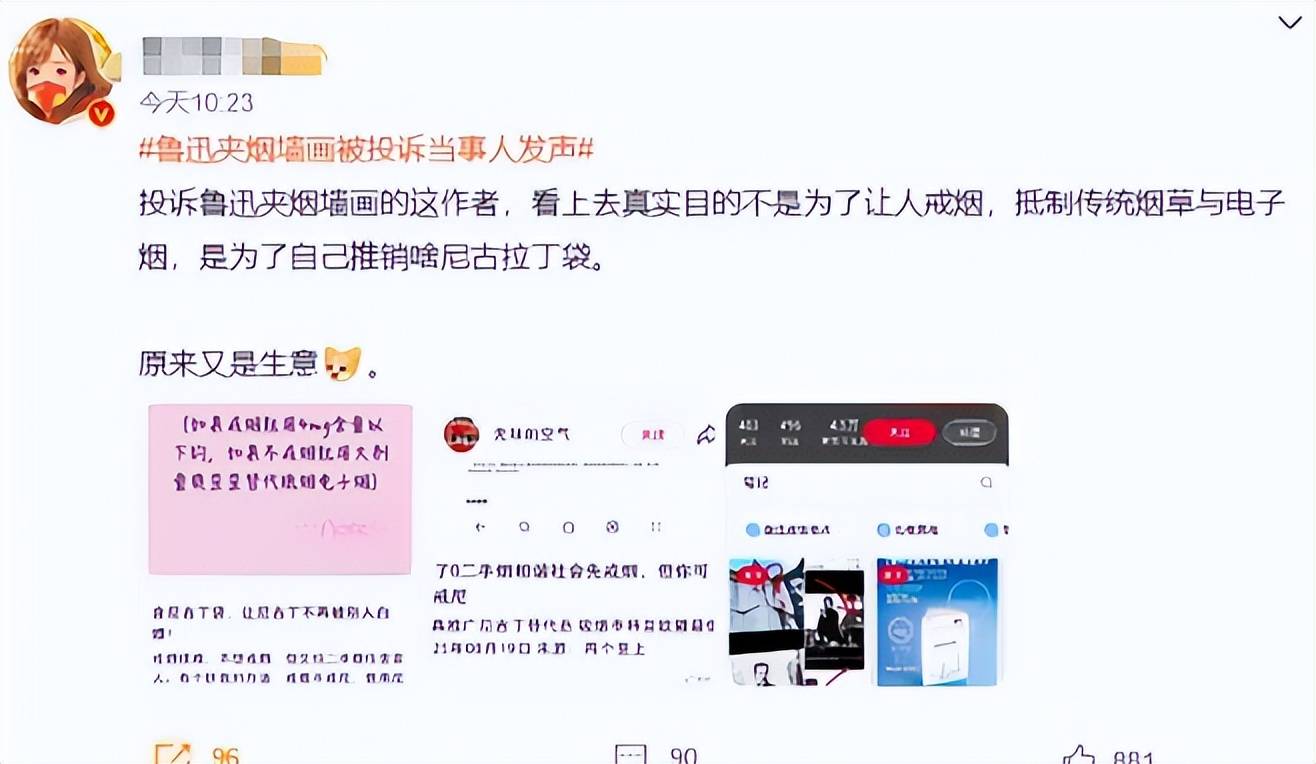

这位言辞恳切的“控烟志愿者”孙女士,其真实身份,竟然与烟草行业有着千丝万缕的联系。

在外含禁烟,回家就卖“烟”

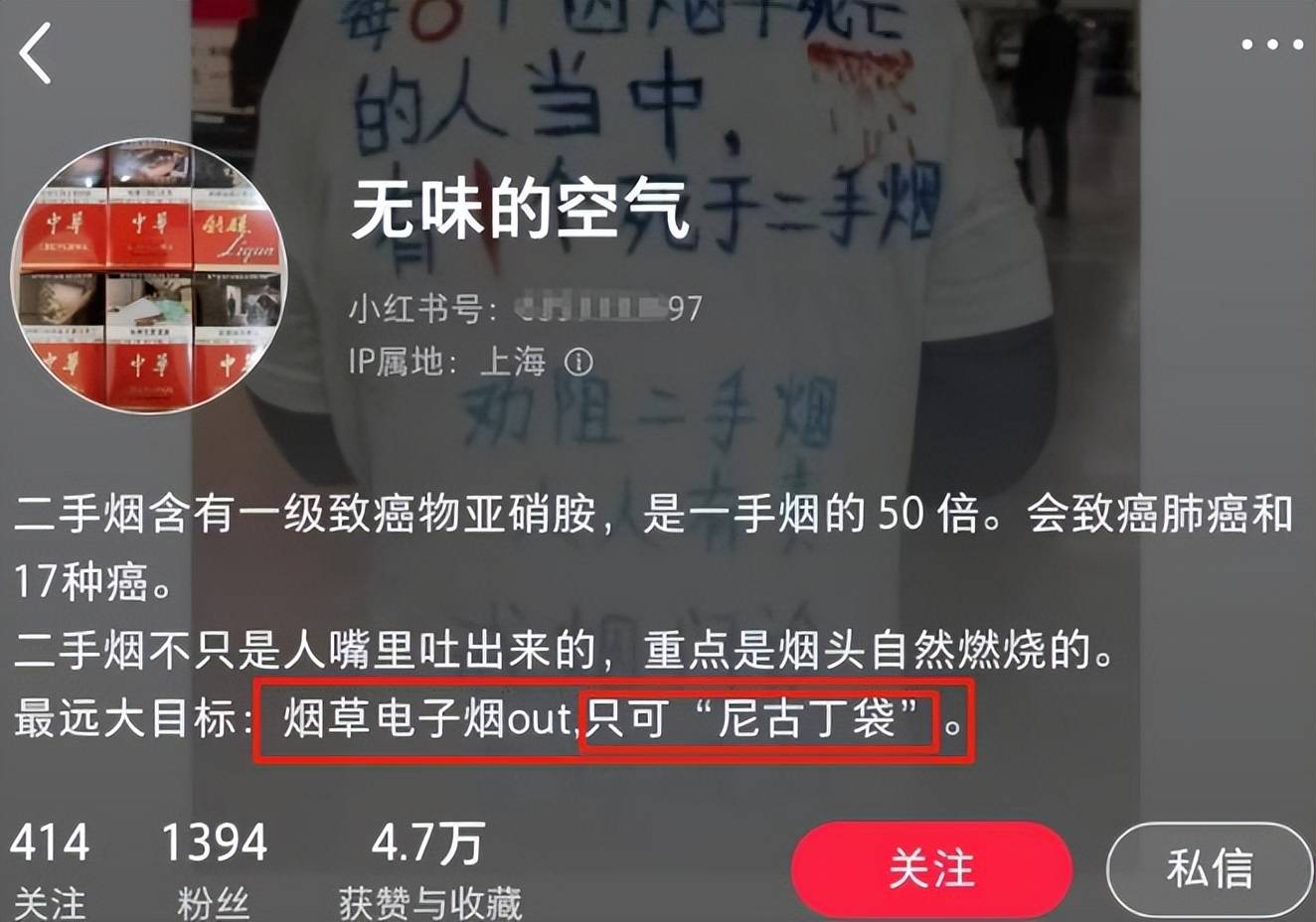

网友们的深扒发现,孙女士并非什么公益人士,她的社交平台,赫然成为了推广一种名为“尼古丁袋”产品的广告阵地。

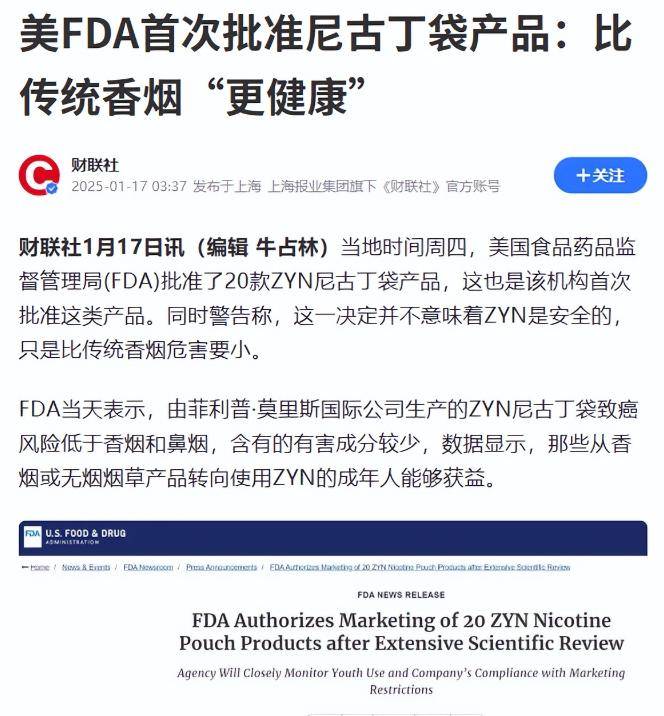

这是一种口含烟,使用者将其放在唇齿之间,通过口腔黏膜吸收尼古丁,这种产品,比传统香烟的成瘾性更强,更可怕的是它在中国是明令禁止销售的违禁品。

孙女士的算盘打得噼里啪啦响,她一边高举“控烟”大旗,攻击传统香烟的代表性文化符号,一边却在私底下,兜售着危害更大、且被法律禁止的新型烟草替代品。

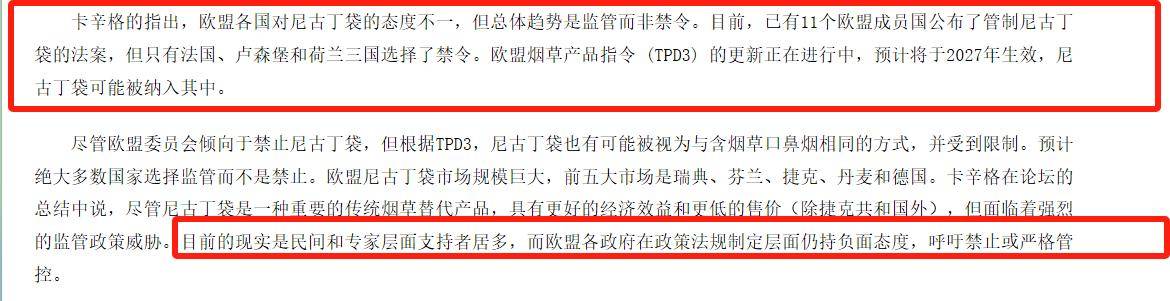

她所宣传的尼古丁袋,在全球范围内也备受争议,欧洲多国甚至明令禁止销售,即便是美国在2023年1月首次批准了相关产品上市,官方声明也特别强调,其安全性并未得到证实。

真相大白之后,舆论瞬间反转,人们这才恍然大悟,原来所谓的“为青少年好”,不过是她排除异己、为自己非法生意铺路的幌子。

她的行为,已经远远超出了道德瑕疵的范畴,涉嫌私自销售违禁品,随时可能触犯法律,愤怒的网友们甚至开始质疑她的立场,认为她推广美国刚刚批准的产品有“亲美”嫌疑,甚至对其国籍都产生了怀疑。

这场由孙女士一手导演的闹剧,最终以她自己的惨败收场,她的广告账号很快被平台封禁,相关部门也可能已经介入调查。

她试图通过“绑架”鲁迅来营销自己的违禁品,结果却是“偷鸡不成蚀把米”,不仅没能得逞,反而将自己推向了万劫不复的深渊。

历史不容任何人涂抹

面对这场风波,社会各界的反应迅速而坚定,8月25日,绍兴鲁迅纪念馆率先发表声明,明确表示出很强硬的态度。

这幅墙画忠实于鲁迅先生的生平背景,早已成为景区一张重要的文化名片,决定尊重历史、尊重艺术、尊重民意,不会轻易改变。

纪念馆指出,吸烟只是先生的个人爱好,画作本身并无引导他人之意,鲁迅的长孙周令飞先生的回应则更显豁达与自信,他表示:“一笑了之即可,相信大家心里都有一把尺子!

我们应该做的是铭记历史、尊重历史”这番话,无疑代表了对公众判断力的极大信任,也点明了事件的核心。

主流媒体也纷纷下场,为捍卫历史真实性发声,《人民日报》海外版在8月27日发表了一篇掷地有声的评论,标题直截了当——《鲁迅手里的烟,掐不得,有事说事!》。

媒体的文章中强调,历史不能任人打扮篡改,历史人物更不应被片面化、标签化地看待,恰恰是这幅画,能让青少年更深刻地认识到,伟人的伟大之处在于其思想和精神,而非完美无瑕的生活细节。

央视网、新华网也相继发文,清晰地划清了界限:控烟宣传是必要的,但绝不能以此为名,“绑架”历史人物,限制艺术创作的自由。

新京报更是呼吁,对于这类离谱的投诉,官方的态度应该更加鲜明,整个社会舆论形成了一股强大的合力,普遍认为,用当下的观念去苛求过去的人,是典型的“管得太宽”,是一种幼稚的“教育洁癖”。

这场围绕鲁迅先生指间香烟的争议,最终以一种颇具戏剧性的方式落下了帷幕,历史人物从来不是生活在真空里的“道德标兵”,他们有血有肉,有其时代的局限性,也正因如此,他们的形象才显得立体而真实。

更重要的是,这次事件为全社会敲响了警钟,我们必须时刻保持警惕,提防那些打着“为你好”的旗号,实则包藏祸心、谋取私利的人。

他们善于利用社会热点和公众的善良,来掩盖自己不可告人的目的,当一个社会习惯于对历史进行“净化”和“筛选”,看似保护了青少年,实则剥夺了他们独立思考和辨别是非的能力。

结语

真正的教育,不是构建一个无菌的、纯白无瑕的温室,而是引导孩子们去认识一个复杂、真实、多元的世界。

让他们明白,鲁迅的伟大不在于他抽不抽烟,而在于他用那支燃烧的笔,划破了沉沉的黑夜,为民族的未来寻找着那一线光明。

守护历史的本来面貌,不任由其被随意涂抹或粉饰,这才是对历史、对未来最负责任的态度。