原创 人民日报点赞辛芷蕾获奖感言,句句不提刘亦菲,却字字提醒刘亦菲

辛芷蕾威尼斯封神,刘亦菲C位惹争议,“中国演员”这块招牌到底有多重要?

这一次,站上国际舞台的辛芷蕾终于扬眉吐气。

以前笑话她不知道自己有几斤几两的人,现在一个个都被现实狠狠打了脸。

不被看好的野心,开出了花

七年前,一位当时还名不见经传的女演员,曾在社交平台上大胆宣称自己是“国际巨星”。

在那个时候,她手里既没有过硬的代表作,背后也没有强大的资本背景,这样的豪言壮语,自然招来了数不清的嘲讽与不解。

然而,这份在外人看来近乎“狂妄”的野心,对她而言,却是对抗现实最坚硬的铠甲。

她的成长经历并不平坦,父亲常年卧病在床,母亲为了照顾家庭无法工作,她很早就必须站出来,用自己稚嫩的肩膀扛起整个家的经济重担。

正是这样的过往,让她从不避讳自己对成功的渴望。

她曾坦率直言,自己一心追逐名利,丝毫不以为耻。对于外界评说“写满欲望”的脸庞,她不仅毫无愧色,反而引以为傲。

在她看来,野心和欲望对于女性而言,绝非贬义词,而是追逐梦想时不可或缺的权利与动力。

这份坚持,终于在今天得到了回报。她凭借作品《日掛中天》,在威尼斯电影节——这个与戛纳、柏林并驾齐驱的欧洲三大电影盛事上,一举摘得最佳女演员桂冠。

她也因此成为继巩俐和叶德娴之后,第三位获此殊荣的华人女演员。这份成就,不仅仅是个人的胜利,更被视为华语影坛的骄傲,国内各大官方媒体纷纷发文祝贺。

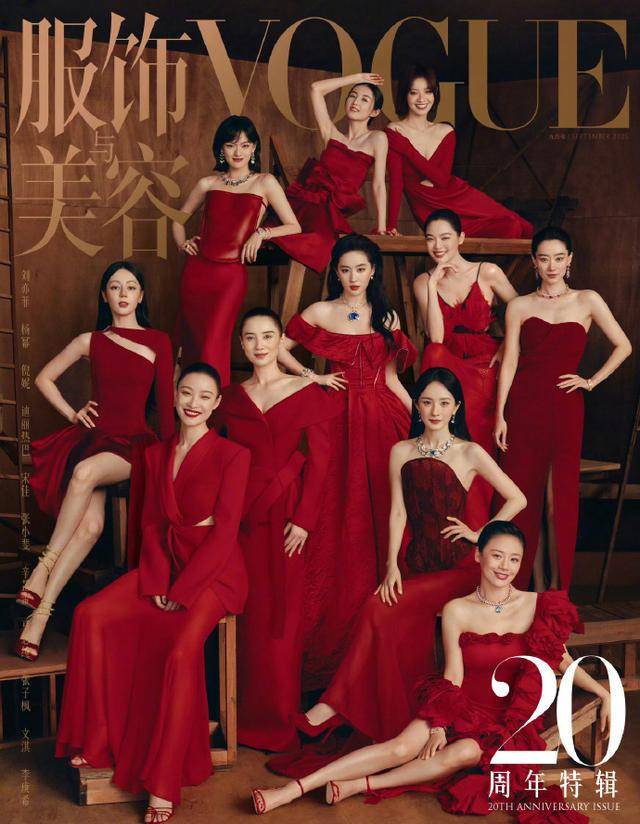

与此同时,另一场关于“位置”的讨论也正在上演。在一本知名杂志的20周年纪念封面上,刘亦菲占据了绝对的中心位置,也就是我们常说的“C位”。

这本该是她行业地位的最好证明,却意外地让她陷入了一场关于“资历”的审视风波。

在与她同框的女星里,宋佳凭借对“张桂梅”这一角色的精妙诠释,荣膺白玉兰奖最佳女演员殊荣,将奖杯收入囊中。

杨幂的主演剧集《生万物》在暑期档掀起了收视狂潮,热度与口碑齐飞。

相比之下,这位身居C位的女星,在个人作品和主流奖项方面,确实显得有些苍白。

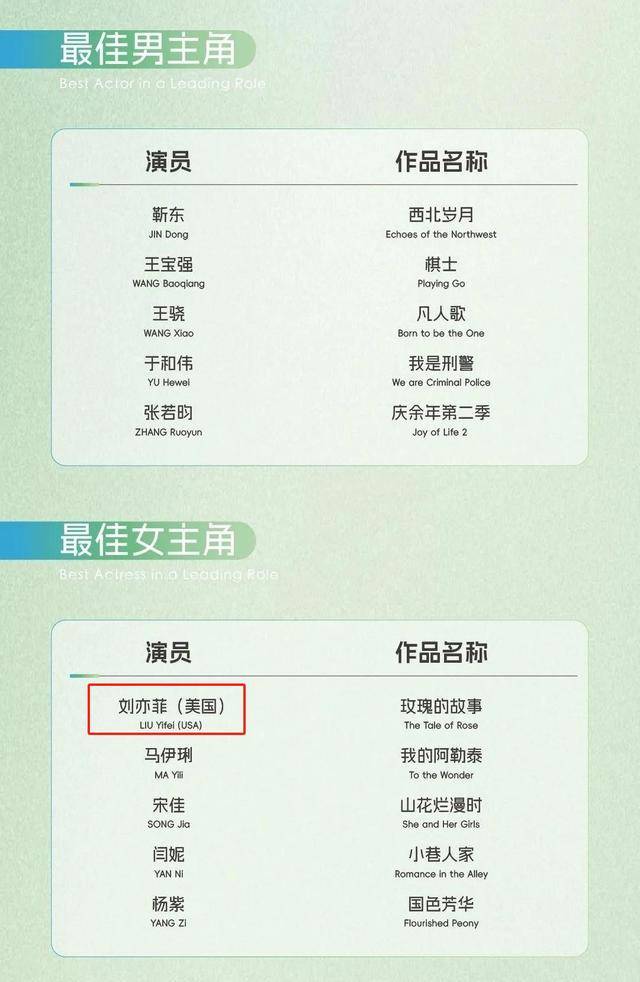

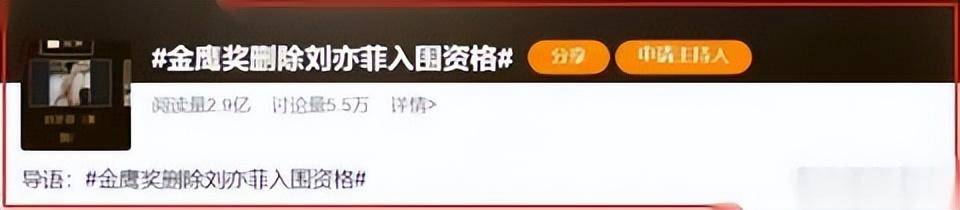

就在今年,她曾凭借《去有风的地方》入围金鹰奖首轮评选,可惜未能更进一步。

而在白玉兰奖的角逐中,她虽与最终的获奖者宋佳一同获得提名,但最终还是擦肩而过。

更值得玩味的是,在白玉兰奖的提名名单上,主办方特别标注了她的国籍。

有细心的网友发现,自2007年以来,该奖项的最佳男女主角奖项,再也没有颁发给过外籍演员。

这一细节,似乎也暗示了她在国内主流奖项评选中可能面临的一种无形障碍。

一句“中国演员”的分量

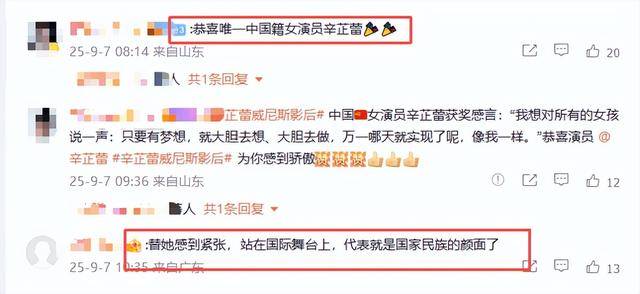

威尼斯电影节的颁奖典礼上,新晋影后走上台,用一句清晰而坚定的话语作为开场白:“大家好,我是中国演员辛芷蕾。”

就是这句看似简单的自我介绍,却在现场和网络上引发了山呼海啸般的反响。

这句话的力量,远不止于个人身份的陈述。它迅速被《人民日报》等官方媒体捕捉并放大,特别强调了“中国演员”这四个字的分量。

一时间,个人荣誉与国家荣耀紧密相连,激起了强烈的民族情感共鸣。

这句掷地有声的宣言,也无形中将另一个关于身份认同的敏感话题推到了台前。

人们开始重新讨论,一个外籍身份的演员,即便在国际上获得了认可,这份荣誉是否还能纯粹地归于“为国争光”?

知名人士金星曾有过一段广为流传的评论,她直言不讳地表示,当你选择加入外国国籍时,就意味着放弃了作为中国公民所能享受和承载的国家荣誉。

这种观点,恰恰反映了当下国内观众对于“中国演员”这一身份标签日益提高的敏感度和重视程度。

到底什么才是真正的C位?

一个杂志封面上的物理位置,真的能定义一个演员的价值吗?

或许,真正的“C位”,从来都不是由排位决定的,而是由作品、实力和贡献共同铸就的。

我们看到,有人用长达七年的不懈努力,将曾经被嘲笑的“狂言”变成了现实,用一座沉甸甸的国际奖杯,证明了自己。

她的成功绝非偶然天成,而是源自对演艺事业的执着坚守,以及心中那团永不熄灭的“野心”之火,这份炽热驱使她在逐梦路上一往无前。

她的奋斗历程,宛如无数平凡人逐梦之旅的生动写照。

我们也看到,有人即便身处流量的顶峰,享受着聚光灯的照耀,却因为在硬核奖项上的缺失和身份认同上的模糊,而面临着持续的审视。

这提醒着我们,表面的光环和一时的热度终究是短暂的,真正能够支撑一个演员走得更远的,永远是那些能够被观众记住的作品和角色。

娱乐圈的潮水瞬息万变,当热度退去,真正能被铭记的,永远是那些凭借实力站稳脚跟的人。

一个演员的终极荣耀,并非来自于占据了哪个物理上的中心,而是来自于她是否能在观众心中、在行业历史上,占据一个不可替代的位置。

与其追逐虚无的表象,不如沉下心来,用作品说话,用实力证明。

最终,时间会给出最公正的答案,告诉我们谁才是那个真正配得上“C位”荣光的人,谁又能真正为“中国演员”这四个字,增添一抹永不褪色的光彩。

参考资料:

辛芷蕾香槟配泡面庆祝获奖,发文配18宫格照片:继续努力拍戏,有梦想谁都了不起-鲁中晨报-2025-9-10