原创 关晓彤、鹿晗八年恋情无声散场,事业分歧是主因,体面告别获认可

在娱乐圈这个充满聚光灯与喧嚣的世界里,鹿晗与关晓彤的恋情曾是无数网友关注的焦点。他们于2017年那场轰动全网的官宣,让无数粉丝见证了一段甜蜜的爱情故事。

然而,时光流转,到了2025年,多维度的线索表明,这段长达八年的恋情大概率已画上了句号,尽管双方均未正式官宣分手。

一、关键分手线索:细节之处见端倪

1、生日互动全面中断

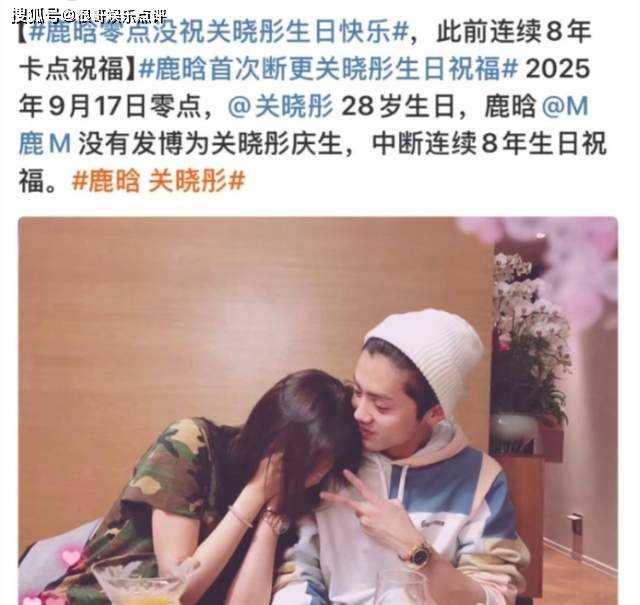

生日祝福在明星情侣之间往往是感情甜蜜的象征,而鹿晗和关晓彤曾经也是这一美好传统的践行者。往年双方均准时互送祝福,且IP地址一致,如2024年关晓彤生日时鹿晗IP在日本陪她庆生,那温馨的场景仿佛还在眼前。

然而,2025年情况急转直下。4月20日鹿晗生日,关晓彤首次未公开送祝福,打破了连续7年的传统;9月17日关晓彤28岁生日,鹿晗中断了连续8年卡点庆生的惯例,微博未上线且IP地址显示在北京,而此时关晓彤在浙江。这种生日互动的全面中断,就像一个信号弹,让外界对他们的感情状况产生了深深的怀疑。

2、关联人物行为异常

关晓彤父亲的行为也引起了广泛关注。2025年9月初,他点赞了“鹿晗关晓彤七夕未同框疑似分手”的内容,尽管之后取消了点赞,但这一短暂的举动还是被解读为默认关系结束。

此外,关晓彤在《王牌对王牌》中透露2024年某段时期循环播放《就让这大雨全都落下》(苦情歌)超100次,时间线与分手传闻吻合。这些关联人物的异常行为,无疑为分手传闻增添了更多的可信度。

3、社交与商业切割

从社交互动来看,两人最后一次公开互动为2024年11月7日,鹿晗转发关晓彤新剧宣传后秒删,之后零互动超10个月。

在商业方面,两人关联公司“清晗文化”于2024年12月完成股权变更,解除了商业绑定。社交上的零互动和商业上的切割,表明他们在生活和事业上都逐渐划清了界限,这也进一步印证了分手的可能性。

4、粉丝行为佐证

粉丝的行为也从侧面反映了两人感情的变化。微博账号“今天鹿晗关晓彤分手了吗”运营2091天后于2025年9月17日宣布永久停更,称“分手不会官宣,各自安好”。

关晓彤工作室取消CP粉获奖资格,删除抖音平台含“鹿”字评论。这些粉丝和工作室的行为,都在暗示着两人的感情已经走到了尽头。

二、沉默原因推测:体面与分歧的交织

1、体面结束,避免舆论发酵

双方保留官宣恋情及历年庆生微博,未删博被视作对过往感情的尊重。他们选择沉默,或许是一种成熟的处理方式,旨在减少公众的讨论,避免舆论的过度发酵。

在娱乐圈这个舆论场中,明星的感情生活往往会被无限放大,引发各种猜测和争议。鹿晗和关晓彤以沉默的方式来结束这段感情,既给彼此保留了最后的尊严,也避免了不必要的麻烦。

2、事业规划分歧

关晓彤正处于演技转型的关键期,主演了《烟花少年》、《生逢其时》等多部待播剧,她强调“30岁前专注事业”。

而鹿晗则将重心转向了音乐巡演,2025年有新加坡、港澳等场次的演出。两人在事业规划上的分歧,可能是导致感情破裂的重要原因之一。在人生的不同阶段,每个人都有自己的追求和目标,当事业和感情发生冲突时,往往需要做出艰难的选择。

三、公众态度与评价:认可与尊重并存

1、认可八年感情价值

多数观点肯定了两人“顶峰相爱”的勇气。鹿晗在顶流期官宣恋情,自断事业;关晓彤19岁起承受了7年的网络暴力。他们在这段感情中都付出了很多,被视为真诚付出的典范。尽管如今感情可能已经结束,但他们曾经的爱情故事依然值得被铭记。

2、呼吁尊重隐私

媒体与理性的粉丝强调“成年人体面告别无需官宣”,应更关注他们的作品。关晓彤有话剧《抗战中的文艺》,鹿晗有“四巡”演唱会等。

在这个信息爆炸的时代,人们往往过于关注明星的私人生活,而忽略了他们的艺术作品。公众呼吁尊重他们的隐私,将目光更多地投向他们的事业,这是一种理性和成熟的态度。

四、争议与未解疑问:迷雾中的真相

1、分手时间点矛盾

关于分手的时间点,存在着不同的说法。狗仔爆料称2024年12月两人已分手,但主流报道称最后同框是2024年8月日本旅行,也有粉丝质疑实际为2024年4月。这种时间点的矛盾,让分手的真相更加扑朔迷离,也引发了更多的猜测和讨论。

2、关父点赞动机

关父点赞分手博文的动机也引发了争议。部分舆论批评其“手滑操作加剧猜测”,另一观点认为是为女儿未来发展铺路。无论哪种观点,都反映了公众对这一事件的高度关注和深入思考。

五、结语:

鹿晗与关晓彤的八年恋情似已无声落幕,尽管当事人未发声,但种种迹象表明,他们的感情已经发生了实质性的变化。

当两人爱情逐渐褪去光环,我们或许该重新审视公众人物情感生活的本质。这段八年长跑留给我们的启示,远比八卦谈资更为深刻。

需要特别指出的是,在流量至上的时代,明星恋情往往被异化为大众消费品,从官宣时的"顶流瘫痪服务器"到分手传闻中的各种过度解读,折射出的恰是当代社会对亲密关系的集体焦虑。

其实,任何感情都会经历四季更替般的自然变化。就像樱花花期再美也终会凋零,但树干仍在默默积蓄新的生命力。艺人作为特殊职业群体,既要承受高强度工作对私人空间的挤压,又要面对舆论场的放大镜审视。关晓彤从国民闺女到实力演员的转型之路,鹿晗由偶像歌手向音乐制作人的身份蜕变,这些成长轨迹本身就会重塑两个人的相处模式。

值得玩味的是,在这场全民围观的情感叙事中,当事人始终保持着令人敬佩的克制。没有狗血剧情,没有互相指责,这种成熟的处理方式反而为年轻人树立了典范。在分手经济学盛行的当下,他们用沉默守护了爱情最后的尊严,这何尝不是对"体面分手"的最佳诠释?

或许我们该把注意力从"为什么结束"转向"如何更好地开始"。就像美术馆里轮流展出的艺术品,每段关系都有其特定的展示周期。当《甜蜜暴击》变成《静默礼赞》,我们更应记住:

所有真诚付出过的感情,都会在当事人生命里留下独特的艺术价值。而旁观者最好的祝福,就是学会用平常心看待聚散,就像欣赏一朵云的自然舒卷,你说是不是这样呢?