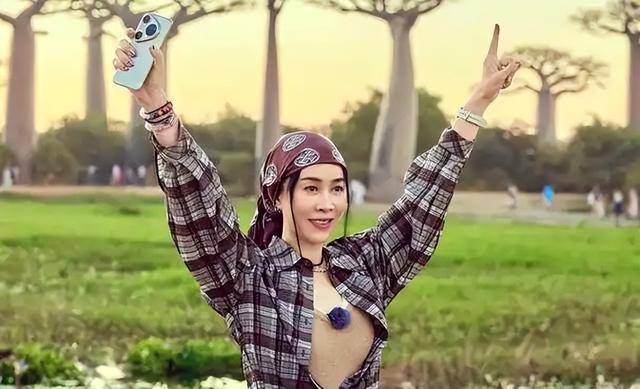

原创 她又火了!那英《花少》尽显“山竹”性情,四种特质让她征服观众

最近,《花儿与少年7》让那英又火了一把。不过这次大家讨论的焦点不是她的歌,也不是过往话题,而是一种被称为“山竹型人格”的性格特质。

所谓“山竹型”,就是像山竹一样,外表粗粝硬朗,但内里柔软细腻。那英在节目中展现的正是这种风格:说话做事直来直往,不绕弯子,但细心接触后又能感受到她体贴周到的一面。

这种性格让很多观众感叹:和这样的人相处特别轻松,不用费心猜测。这种自然流露的松弛感,或许正是当下许多人渴望却难以达到的状态。

在处处需要谨言慎行的环境里,一个人要如何保持这份真实与自洽?

为什么那英这种“山竹型”性格,能在这个时代迅速圈粉?

其实不难理解。

在一个社交越来越复杂、每个人都戴着面具小心翼翼生活的时代,那英的出现就像一阵清风,让人看到了真诚和坦荡的可贵。她身上展现出的那种“活得通透”的智慧,不仅让人羡慕,更让我们从中看到了自己内心深处对真实、对自在的渴望。

在节目里,那英的很多瞬间都让人印象深刻,因为她从不掩饰自己的真实想法。比如,当她身体不舒服时,大家劝她多休息,她却说:“我还行,我想和你们玩。”

这句话听起来很直白,但背后却透着一股不愿扫兴、想和大家融在一起的真诚。

更典型的是,当床位不够,有人把床让给她时,她没有任何客套地推辞,而是坦言:“虽然我特别不好意思,但其实我心里特别美。”你看,她没有假装谦让,也没有扭捏作态,而是大方地接受了别人的好意,并且毫不讳言地表达了自己内心的真实感受。

这种“不装”的劲儿,其实就是心理学上讲的“重视主体性”。很多人为了迎合别人,总是委屈自己,说“都行”、“随便”,结果时间长了,自己累得不行,别人也觉得和你之间总隔着点什么。

那英却恰恰相反,她把“我当下的感受”放在第一位,她的喜怒哀乐,她的想法和情绪,都是真实可见的。

跟这样的人相处,你不用费劲去猜测她的心思,因为她会直接告诉你。这种真实感,反而让人觉得特别踏实和安全。

研究也发现,那些敢于展现真实自我的人,通常防御性更低,更能直面问题,主观幸福感也更强,人际关系质量自然也更高。这种“活人感”爆棚的松弛状态,才是最吸引人的。

那英虽然看起来大大咧咧,但她的细心和体贴却藏在很多不经意的细节里。当有后辈过来关心她身体时,她没有任何架子,坦诚自己确实不舒服,然后轻轻摸了摸对方的头。

这个动作,比任何语言都更能传递出温暖和感激。

在心理学上,这被称为“感恩”。它不仅仅是嘴上说一句“谢谢”,更是一种积极的情绪体验和性格优势,意味着你能够认识并欣赏生活中的美好,并愿意表达出来。

当你能够以感恩的心态看待他人的帮助和关心,并用实际行动表达谢意时,不仅你自己会感到愉悦和温暖,对方也会觉得自己被看见、被接纳、被珍视。

想想看,如果有人帮你一个忙,你只是敷衍地说了句“谢谢”,和对方感受到你的真诚感激,并看到你因此而流露出的温暖,那种感受是完全不同的。那英的“摸头杀”,就是这种真诚感恩的最佳体现。

它传递出的信息是:我看到了你的好意,我接受了,并且我很感谢你。这种真情流露,自然能拉近人与人之间的距离,让关系更亲密。

那英最让人喜欢的另一点,就是她身上没有那种“过来人”的架子,没有对晚辈的指指点点和说教。

节目里,她看到晚辈忙着没听到她喊吃饭,她不会表现出不满,而是悄悄塞了根香蕉到对方袖子里;队友不小心把手机掉水里了,她不是责备,而是递了一颗糖过去,还打趣地说“压压惊”;看到队友对着小动物喃喃自语,她也不会觉得奇怪,反而很认真地凑过去说:“头伸出来就是想和你说话了。”

这种包容和接纳的态度,在心理学上称为“开放性”。开放性高的人,往往好奇心强、想象力丰富,能够接纳新鲜事物和不同观点。他们不会固步自封,更不会用自己的经验去框定别人的世界。

尤其随着年龄增长,很多人会变得越来越守旧,不愿意接受新事物和新观念。而那英身上展现出的这种开放心态就显得尤为珍贵,她对未知保持好奇,对个体差异保持尊重,这不仅让她自己能体验到更丰富多彩的生活,也让身边的人感到被理解和接纳。

没有了评判和说教,人与人之间的交流自然就变得轻松愉悦,距离也拉近了。

人人都能活出这种“松弛感”

那英在节目中展现的真实与松弛,让许多观众心生共鸣。这种性格特质并非固定不变,心理学研究指出,人的性格会随着经历与成长持续演变。若希望培养更自在从容的状态,可以尝试以下方法:

一是关注自身需求,每天花几分钟静心自问:“我现在需要什么?”学会尊重内心感受,而非习惯性迎合他人。正如唐代诗人李白一生纵情山水、挥毫泼墨,正是忠于自我感受的写照。

二是养成书写感恩日记的习惯,留意日常中被忽略的美好瞬间。宋代文豪苏轼屡经坎坷,仍能写下“一蓑烟雨任平生”,正是源于对生活馈赠的珍视。

三是主动接触新事物,无论是未曾尝过的美食,还是陌生领域的知识。明代地理学家徐霞客用三十年踏遍山川,其著作正是拥抱未知的实践成果。

真正的成熟,是在保持本真的同时与世界和谐共处。当我们减少内耗,专注当下,自然能获得更舒展的生活状态。