原创 沈月登综艺起争议!观众热议焦点,她的表现值得认可吗?

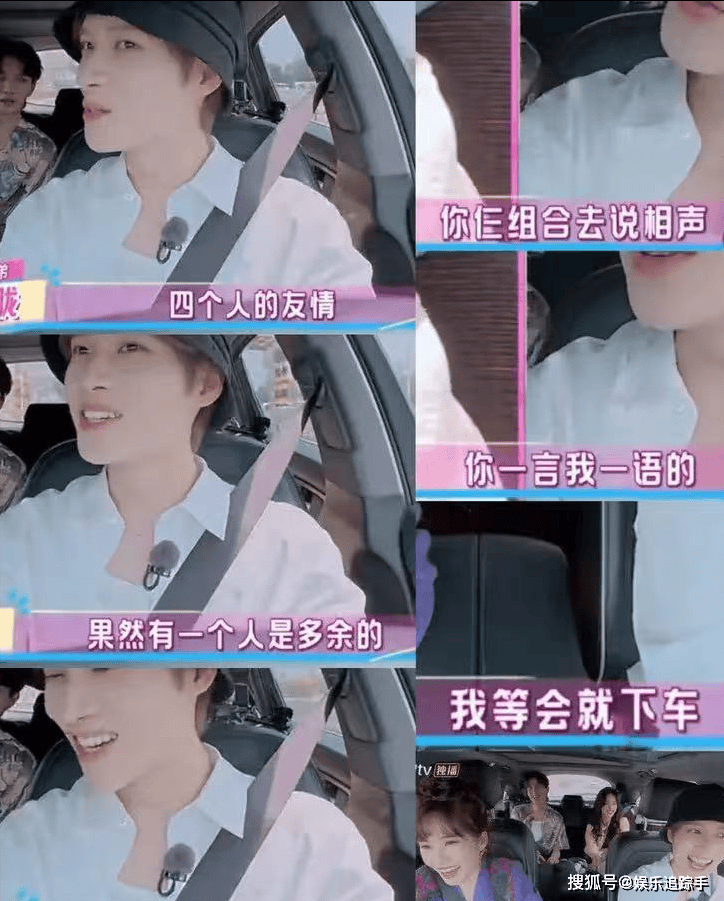

最近,沈月在《我家那闺女》的一段综艺表现引发了大量讨论。节目中,井迪作为司机与沈月、王敬轩同车互动时,试图融入话题,却被忽略,场面显得有些尴尬。主持人小鹿当场感慨“好心酸,好像看到了自己”,不少网友将此片段放大,认为沈月在综艺中的行为不够友好,甚至有“社交隐形孤立”的嫌疑。话题迅速发酵,沈月的综艺形象遭遇质疑,“综艺表现被审判”成为网络热议。

一、综艺不是生活全貌

综艺节目有着强烈的“编排性”。为了增加看点和话题,节目组会选择性剪辑,将某个细节放大,甚至形成对比冲突。井迪被忽略的那段,或许只是整个录制过程中很短的一瞬,却被剪成了焦点。实际上,沈月和王敬轩当时可能只是因为聊得投入,并没有意识到井迪的参与。综艺镜头捕捉到的,只是片段,而不是全貌。

此外,综艺录制的现场气氛和最终呈现给观众的内容有很大差别。为了节奏和冲突效果,剪辑常常会有意突出某些画面。这并不意味着沈月在整体录制中缺乏对同伴的尊重。

二、沈月的真实综艺形象

回顾沈月以往的综艺经历,她的表现多以真诚、活泼著称。在其他节目中,她曾主动照顾嘉宾、回应观众,展现出良好的互动能力。综艺中的交流,不是单纯的“对与错”,更取决于当下的情绪状态、话题内容以及现场氛围。

有时候,嘉宾间的交流会因为兴趣差异而产生短暂“忽视”,这是人际交往中正常的现象,而非刻意排斥。沈月那天可能只是因讨论的话题让她集中注意力,而忽略了另一方的加入。

三、争议背后的思考

这次事件带来的不仅是对沈月个人的审视,更是对综艺节目制作逻辑的反思。节目组为了制造话题,会有意剪辑出冲突感;观众也容易被片段化的画面误导,以偏概全地形成判断。对于嘉宾来说,综艺不仅是展示自我的舞台,也是被无限放大的场所。一个微小的举动,都会被放大解读,甚至成为舆论焦点。

因此,沈月的争议提示了两个层面:一方面,嘉宾需要意识到自己在镜头前的每个细节,尽可能保持互动和包容;另一方面,观众也需要带着理性观看综艺,理解剪辑背后的商业逻辑,不应仅凭片段断章取义地判断人品。

四、综艺中的“审判文化”

对沈月来说,这场争议虽然带来了批评,但也让更多人关注她在节目中的真实状态。或许她并非刻意冷漠,而是在不同场景中呈现不同的一面。综艺是短暂的舞台,真实生活中的她,可能与观众看到的完全不同。

五、如何更理性看待综艺争议

观众可以尝试换位思考:如果自己处于录制现场,是否会在专注于话题的同时忽略他人的发言?综艺中的互动,往往不是持续的,而是片段性的,需要考虑现场节奏和情绪变化。对于沈月,争议也可以成为一次成长机会。在未来的综艺中,她或许会更注意平衡交流,避免让某个嘉宾被忽略;而节目组也可能更谨慎地剪辑,避免放大片面画面,维护节目真实感。

六、结语

沈月综艺表现被审判,其背后折射出综艺节目制作与公众舆论之间的复杂关系。综艺不是生活的全貌,片段化的呈现容易导致误解。作为观众,我们需要保持理性,理解节目背后的剪辑逻辑;作为嘉宾,则需时刻意识到自己的言行会被放大。

或许真正的“综艺智慧”,并不是避免争议,而是学会如何在争议中展现真实、包容与成长。沈月的这次争议,给她,也给观众,留下了深刻的反思空间。