原创 赖清德又向大陆喊话,十分狂妄,不到24小时,大陆两重动作来了

在福建舰成功电磁弹射弹射三款战机,标志着三航母时代,标志着中国海军走向远洋,突破第二岛链之后,台湾地区领导人赖清德向大陆喊话了,释放不简单的信号。

一边是“福建舰”航母的电磁弹射器成功运作,三款不同类型的舰载机呼啸而起,标志着中国海军正式迈入三航母时代,力量足以突破所谓的第二岛链。另一边,赖清德当局的反应却显得异常激烈和矛盾。

这种巨大的反差,恰恰揭开了赖清德当局内心深处的安全焦虑。他们试图构建的安全屏障,更像是一场精心编排却漏洞百出的表演,所谓的“军事威慑”不过是演给岛内看的剧场秀。

所谓的“外交依附”则成了一场押上血本却前途未卜的豪赌。而其两岸论述,更是在激烈对抗和主动示好之间反复横跳,充满了机会主义色彩。这些举动非但没能带来真正的安全,反而让自己的战略空间越来越窄。

舞台上的战争游戏

面对巨大的实力鸿沟,赖清德当局似乎把重心放在了如何对内讲好一个“我们能赢”的故事上,而不是真正思考如何应对。其军事姿态,表演的成分远大于实战。

在台北举办的一场“航天防务展”上,这种表演欲达到了顶峰。台“中科院”高调展出了四款“劲蜂”系列无人机,这还不够,现场还循环播放了一部特效拉满的模拟动画。

影片里,无人机“蜂群”铺天盖地,与无人艇协同作战,掩护着“雄风三型”反舰导弹,最终一举命中解放军的航母战斗群。台媒更是兴奋地将这种战术吹嘘为能创造“台海地狱景象”的杀手锏。

这种宣传的意图很明显,就是想给岛内民众灌输一种“小虾米也能扳倒大鲸鱼”的错觉,提供一点廉价的心理安慰。但大陆方面对此的评价很直接:这完全是无视大陆先进反无人机实力的痴人说梦,宣传价值远远盖过了军事上的可能性。

与这种高科技幻想相配合的,是更为接地气的社会动员。当局开始向全岛民众印发“全民防卫手册”,内容细致到教大家如何辨认解放军的军服,甚至怎么躲避炮弹。

战争的场景被直接推到每个普通人的面前。这与其说是提升防卫能力,不如说是一种“认知作战”。通过系统性地制造和维持社会对战争的恐惧,来巩固其“抗中保台”路线的政治正确性和紧迫感,最终目的还是骗取选票。

从模拟攻击航母的动画,到教平民躲炮弹的手册,共同构成了一个巨大的“抵抗剧场”,台上的演员卖力演出,台下的观众却是岛内民众,一切都是为了塑造一种虚假的掌控感。

花钱能买来安全吗

赖清德当局将台湾的命运,几乎全部押注在美国那张不甚牢靠的“安全承诺”上。为了让这张支票能够兑现,他们不惜血本,试图用真金白银来“购买”安全感。

然而,近期中美关系的微妙互动,让这场交易显得愈发讽刺。就在9月19日,中美高层进行了一次长达三小时的通话,官方评价是“务实、积极、富有建设性”。通话之后,特朗普甚至罕见地发长文感谢中方。

中美关系出现的缓和迹象,立刻让民进党当局忧心忡忡,他们赖以为生的逻辑,就是充当美国“反华”的马前卒,来换取保护。

就在中美通话的同一天,台当局火速宣布了一项对美采购大单,将在未来四年狂掷超过一百亿美元,用来购买美国的黄豆、玉米、小麦和牛肉。这份协议由台岛农业机构负责人陈骏季亲自签署。

这已经不是第一次了,就在3月,台湾才刚刚跟美国签了一份购买阿拉斯加液化天然气的能源订单。这种行为被外界毫不客气地解读为交“保护费”。

讽刺的是,如此巨大的付出,却没有换来对等的回报。台湾本地农民的利益被牺牲,而美国对台商品征收的那20%高额关税,却纹丝不动。这清晰地暴露了其在这场交易中的被动与卑微。

更沉重的打击接踵而至。《华盛顿邮报》的一则爆料在岛内引发震动,原来特朗普为了推动中美关系,曾亲手否决了一项价值4亿美元的对台军援。当记者就此事提问时,台安全部门只能尴尬地回应“不予评论”,那种被当作棋子的心虚与无奈,溢于言表。

事实证明,在美国的全球棋盘上,台湾的安全随时可以被拿来交易。赖清德当局想用钱砸出来的“交易式安全”,最后很可能落得个家底掏空、保障成空的两难境地。

一边喊打一边求聊

在两岸政策上,赖清德当局的表现堪称“精神分裂”。一方面,他们在国际上声嘶力竭地扮演“民主防线”的角色。另一方面,又在局势不利时,瞬间变脸,摆出温和姿态呼吁交流。

赖清德公开发表的讲话,就将台湾定位为“印太第一岛链前线”,是抵御所谓“威权”的桥头堡,甚至自封为“世界和平的舵手”和“世界民主的防线”。这种充满对抗性的论调,在北京看来,就是“以武谋独”的遮羞布,是为后续的军购向美国讨好的借口。

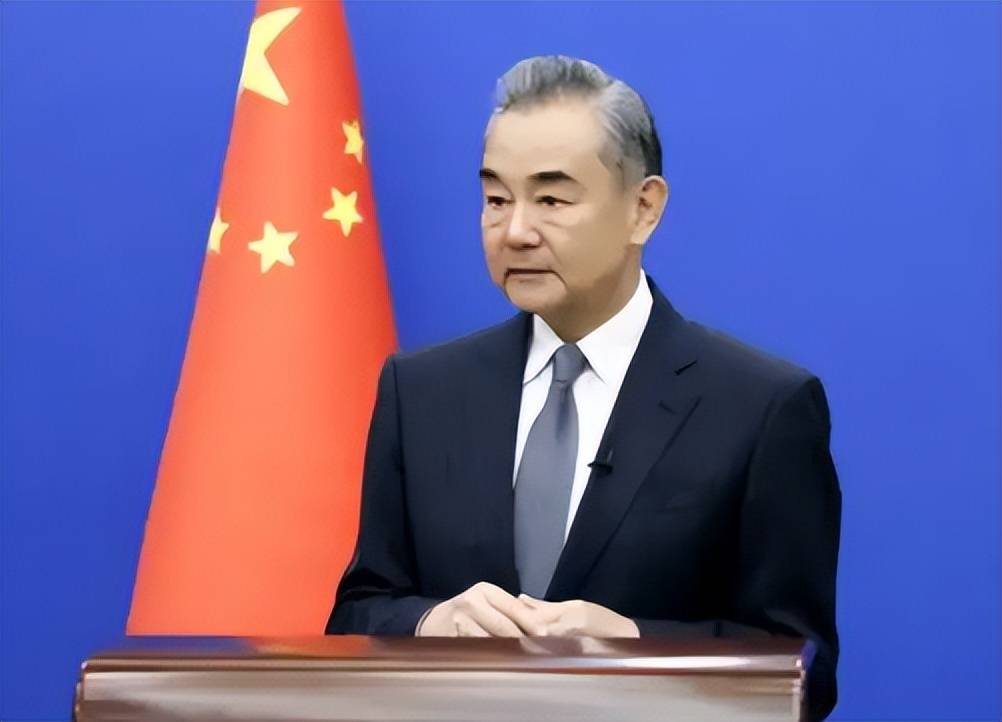

正因如此,大陆高层赵乐际和王毅,在会见美国国会众议员代表团时,才会不厌其烦地强调,台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的核心,维护台海和平稳定的前提,就是必须坚决反对“台独”。

然而,戏剧性的一幕发生了。就在中美关系出现缓和,让民进党当局感到被动之后,9月19日当晚,台“陆委会”突然话锋一转,发布新闻稿呼吁恢复两岸交流,希望能让大陆学生和游客重新赴台。

这种姿态与他们过往的行为形成了鲜明对比。要知道,正是民进党当局在2020年单方面切断了大陆游客赴台的通道,还曾威胁那些前往大陆参加九三阅兵的台湾老兵,要克扣他们的退休金。

这种矛盾操作的背后,隐藏着精明的政治算计。他们被指想利用功能性的交流平台,也就是所谓的“小两会”机制,在不承认“一个中国”原则的前提下,营造出两岸“官方接触”的假象,从而为其“两国论”进行包装和背书。

结语

这种“分裂式”的话术,彻底暴露了赖清德当局的投机心态。他们既想吃两岸对抗带来的政治红利和外部支持,又想在需要的时候,打出“交流牌”来缓解压力、美化形象。这种策略上的不真诚,最终只会耗尽其所有的政治信用。

赖清德当局煞费苦心构建的“安全大厦”,就建立在“剧场表演”、“昂贵交易”和“话术分裂”这三根摇摇欲坠的柱子上。它所追求的,从来不是基于互信和实力平衡的真正安全,而是一种依赖外部输血和内部动员的、虚幻且脆弱的“安全感”。

这种策略的根本问题在于,它始终在回避两岸关系的核心症结,妄图用外部化和技术化的手段来解决一个根本性的政治问题。

在中国大陆综合实力持续增长、中美博弈进入新阶段的宏大背景下,这种自相矛盾的安全策略,正将台湾引向一条更加危险、更加不确定的道路。他们所追求的安全幻想,最终很可能被冰冷的现实无情地击碎。