“升龙”背后的秘密:蔡国强这样的“精英艺术家”到底是什么人?

作者丨一菲

2025年9月,当蔡国强在喜马拉雅山引爆巨型烟火“升龙”的影像传遍全球时,舆论一片哗然。

本来准备好的镁光灯,是为了赞叹这雄心勃勃的奇观;摄影机就位,计划捕捉这“出圈”的影像。

品牌方和艺术市场经纪没有意料到的是,这场意欲出圈的策划,引发了大众舆论对其背后的环保和文化代价雪崩式的质疑。

确实“出圈”了,以他们始料未及的方式。

不光内网骂声汹涌,在外网也是一片骂声。

蔡国强喜欢在大自然中搞爆炸,已经炸了几十年,简单回顾一下。

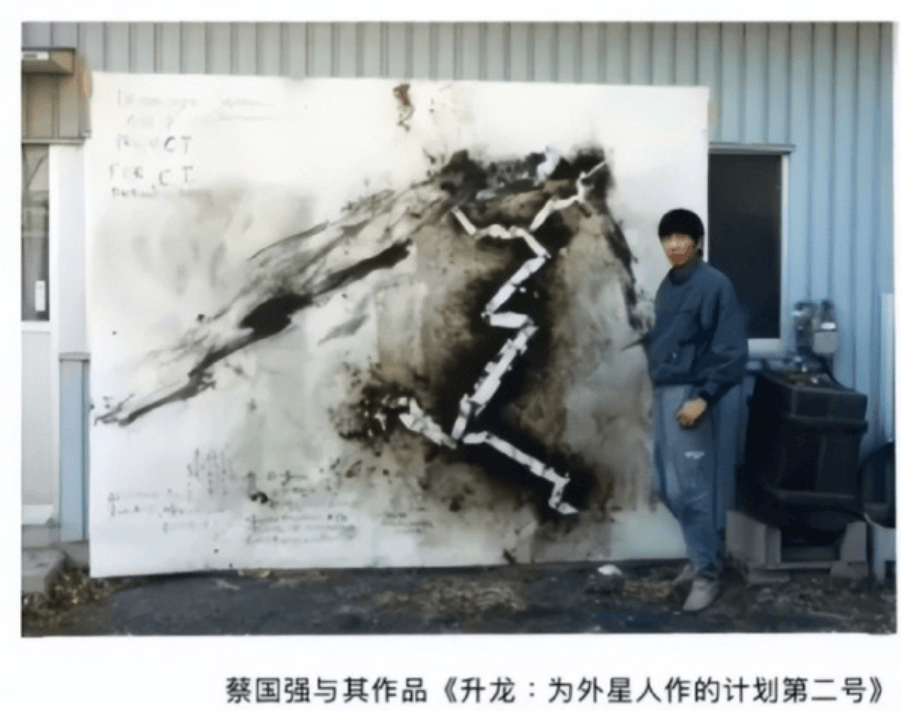

1991年,在日本福冈进行了大型室外爆破项目,这也是他事业的起点:

1992年,在德国汉诺威地区的联邦国防军水上训练场军事基地爆破,作品叫《9号外星计划:胎儿运动II》。

蔡国强解释该项目的意义是“统一地球与人类精神的胎动,感受宇宙本身的胎动起源,以及其中的一切存在。 ”

1993年,蔡国强在中国嘉峪关搞爆炸。作品名《外星人计划10号:为万里长城增一万米》。

爆破计划是:600千克火药汇成一道一万米的火墙,从嘉峪关一路向西爆破、燃烧。

嘉峪关爆炸最终为他贡献了一幅价值连城的作品,下面这幅《延长万里长城一万米-为外星人作的计划第十号》拍出了2048万的高价。

1996年在美国内达华州炸,作品《蘑菇云的世纪》:

2002年,纽约曼哈顿:《Transient Rainbow》(瞬变彩虹)。这次是受到艺术馆的委托,和始祖鸟合作是一种性质。

2011年,在多哈阿拉伯现代艺术博物馆(Mathaf: Arab Museum of Modern Art)外爆炸,作品叫《Black Ceremony》(黑色仪式),8300枚装有计算机芯片的烟幕弹一起爆炸。

2014年,在上海炸出个大动静。

作品名叫《九级浪》,在黄浦江边,最繁华的位置,进行一次白日焰火,全长十分钟,爆炸声极大,浓烟滚滚,搞得上海老百姓们都以为出什么大事了,从现场的效果看,PM2.5爆表了。

2014年,卡塔尔多哈,依然叫《Black Ceremony》,采用“像素级爆破”,天空中突然出现黑色密集的方阵,有一种怪诞美学。

2017年,芝加哥大学楼顶,作品叫《Color Mushroom Cloud》(彩色蘑菇云)。

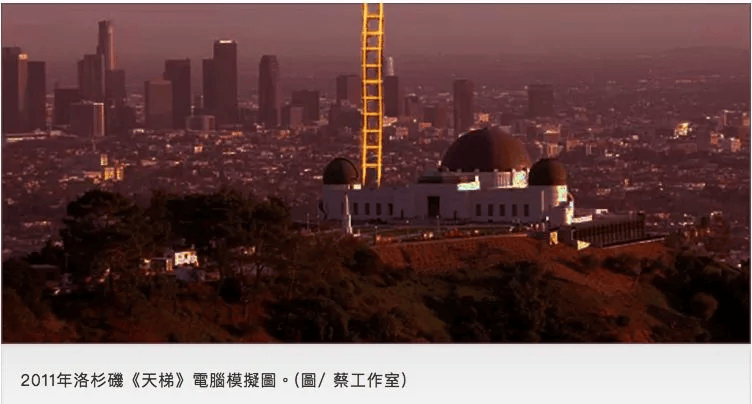

当然最著名还是他的代表作《天梯》,蔡国强的设想是从地面一路炸到天空,意义是“连接地球和宇宙的梯子”。

这个项目从1994年就开始申请,先后申请过英国巴斯(1994年)、中国上海(2001年)、美国洛杉矶(2011年),都被拒了,最后于2015年6月15日凌晨4点45分在他的老家福建泉州的惠屿岛成功引爆。

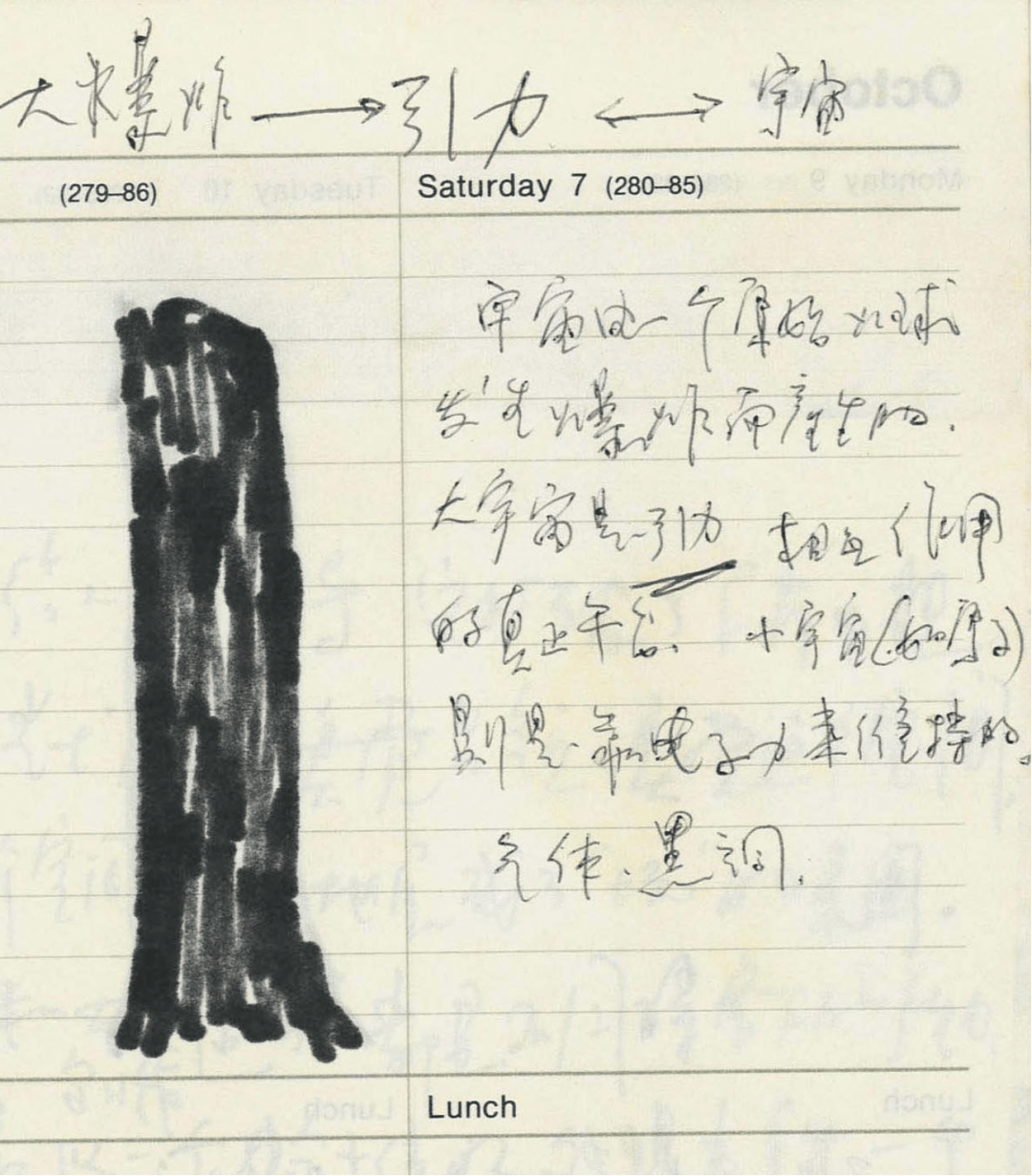

从蔡国强1978年的日记里就能明显看到,“大爆炸”“宇宙”等关键词就是他毕生追求的艺术目标。

1978年蔡国强的日记。

蔡国强困境:作品不值钱了

这次喜马拉雅山的爆破行为,其实与1993年他在嘉峪关的爆破行为非常类似,在艺术上并无太多创新。

但是如果从商业的角度看,会发现更多猫腻。

若我们转换视角,从雪山的烟雾,移向拍卖市场的K线图,或许会发现,这场艺术豪赌的引信,早在几年前就已悄然点燃。

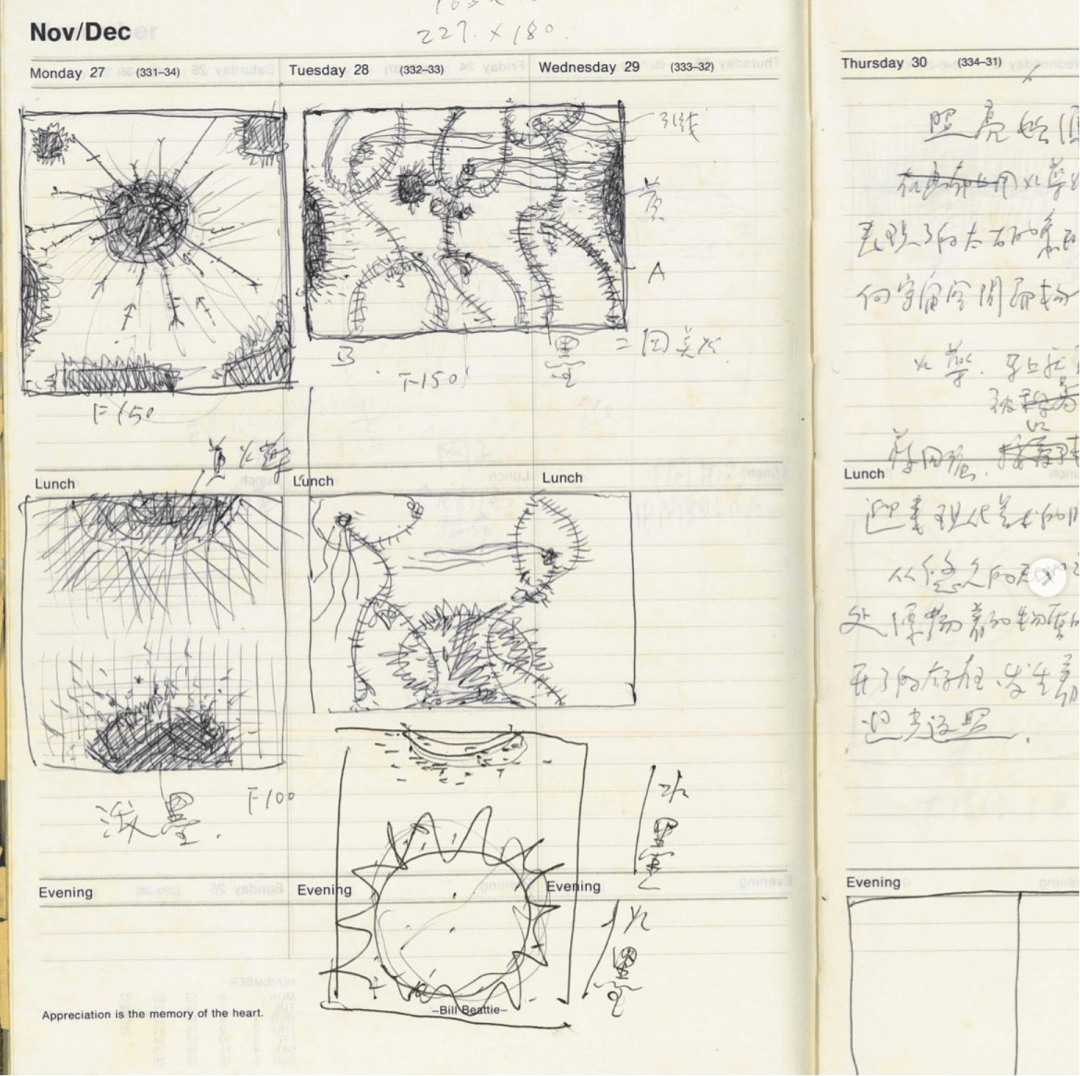

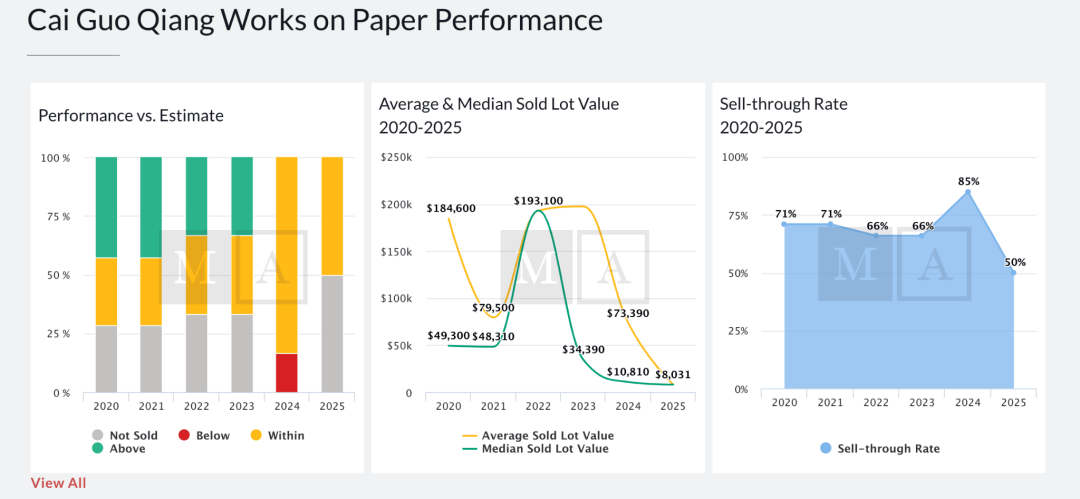

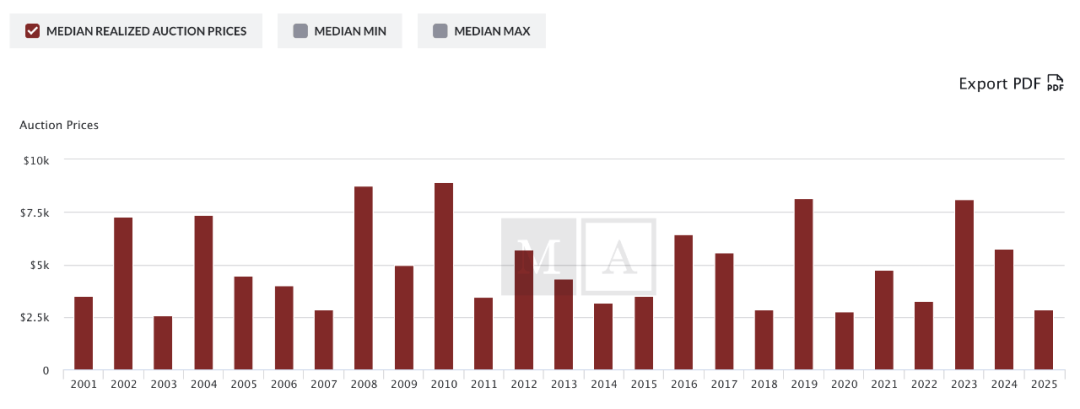

下图是艺术品拍卖网站mutualart.com对蔡国强今年艺术作品拍卖价格统计。一个下降的箭头,点出了这场危机。

蔡国强的数据。

虽然艺术品拍卖价格近年来因为挤出泡沫,普遍价格走低,但今年以来,蔡国强作品的价格下降得太厉害了,对比一下另外一个中国当代艺术家曾梵志的数据,后者要明显好看很多。

曾梵志的数据。

根据近年权威艺术市场数据网站(MutualArt)的追踪,一个趋势悄然出现:蔡国强作品的拍卖价格在连年下降,尤其是在他体量相对较小的“纸上作品”门类。

2025年的拍卖成功率从去年的85%跌到50%。

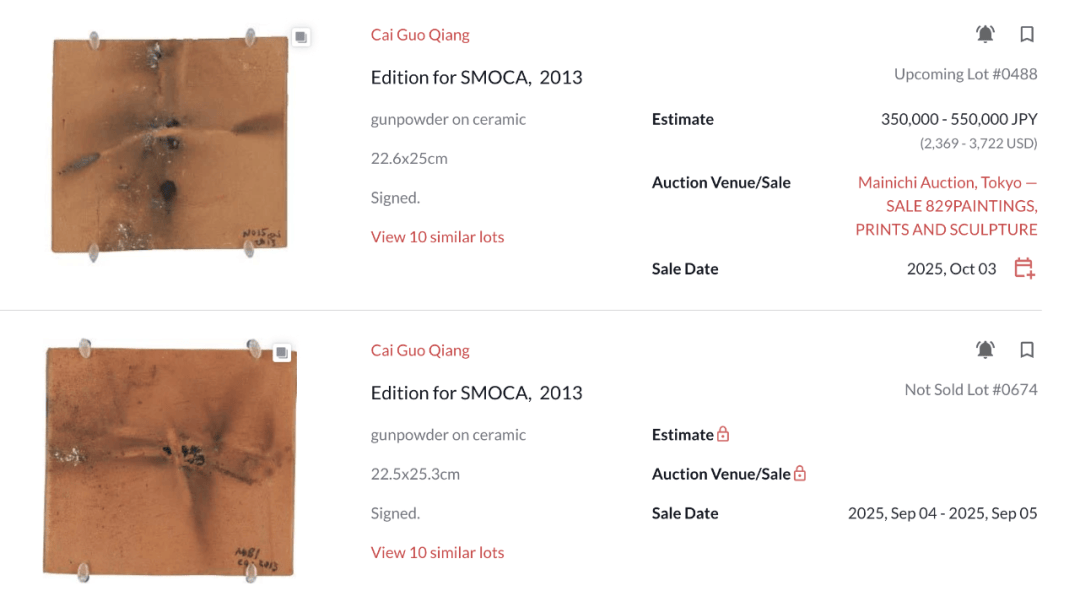

蔡国强最近拍出的小幅作品范例:这一幅低于预估价格25%。

这就是这些作品的实物,尺寸大概和一本书差不多大:

这些低于预估价格卖出,或者流拍的作品,来自于2013年蔡国强为日本iwaki的美术馆Snake Museum of Contemporary Art的开幕式火药作品,即在陶瓦片上点燃火药后的印记作为悬挂艺术作品。

作品点燃之前,见近景:屋顶上被贴上雷管和火药的陶色瓦片。

作品点燃后,陶瓷瓦片作为作品的一部分,供到访者参观,如上图。以上图片来源@caiguoqiang.com

艺术品被赋予价值,也是能卖上价格的最重要一步:由艺术家签名。

从纸上作品售价表现图表来看,蔡国强作品拍卖价格的高峰在2022-2023年,之后就低于预估价格,甚至在2025年出现将近一半not sold(流拍)作品。

蔡国强作品最值钱的2022年,艺术市场一片火热,他的一件纸上作品(意思是载体为纸)平均能卖到近20万美元。藏家们信心满满,拍卖行的估价也水涨船高。

然而,风暴在悄无声息中酝酿。到了2024年,这个数字已经腰斩过半,跌至7万多美元。

更令人心惊的是,到了2025年初,平均成交价竟一度跌破1万美元,成交率(上拍后成功卖出的比例)更是惨遭“膝斩”,一度跌至50%——这意味着,挂出来卖的作品,有一半都无人问津,尴尬地流拍。

这种价值下滑,对于荣誉加身的S级艺术家蔡国强来说,是非常危险的。毕竟,他的作品曾经的成交价格,相当辉煌。

如上图:蔡国强作品拍卖的巅峰是在的2007年11月25日,香港佳士得拍卖会上,《APEC景观焰火表演十四幅草图》以7424万多港元成交,它原来的估价是2800万至3600万港元,结果超出估价近两倍。

回顾一下再前些年的辉煌战绩:

《天空中的人、鹰与眼睛》,2010年由中国嘉德以1792万元成交,目前收藏于泰康美术馆。

《向日葵速写》,2011年以1101万港币成交,台北罗芙奧拍卖行。

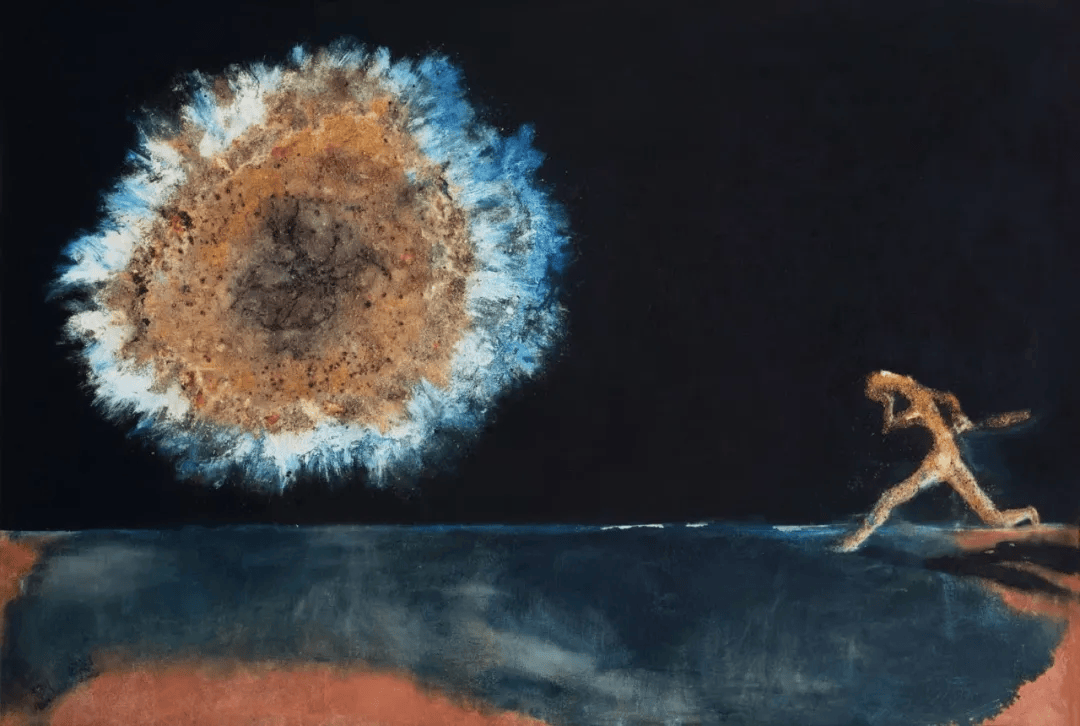

《太古神话:夸父追日》,2021年以935万港币成交。中国嘉德(香港)拍卖行。

蔡国强与其火药画爆破瞬间,万国大厅,马德里,2017年,图片来源:西班牙普拉多美术馆。

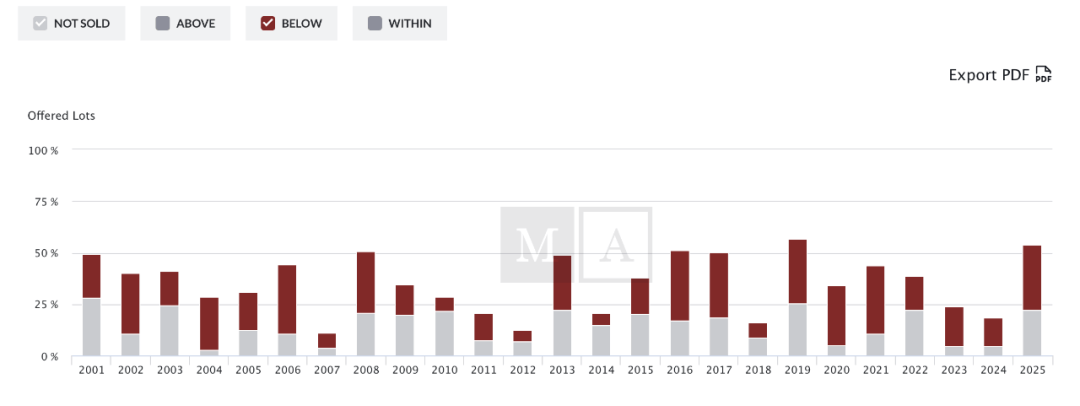

柱状图:这里记录的是流拍和低于评估价格的作品比率,所以柱越短越好。

在2025年,蔡国强“流拍”和“低于预估价格”的作品,加起来已经超过一半以上了。

根据上图,我们能观察到,纵观蔡国强的艺术生涯,每当出现价格下滑的负面趋势时,他都会有一次现象级的大型表演提振市场信心:

2008年的 I want to believe 古根海姆美术馆展览,以及北京奥运会开幕式与闭幕式的烟火秀,足以支撑好几年的作品拍卖价格与数量的涨幅。

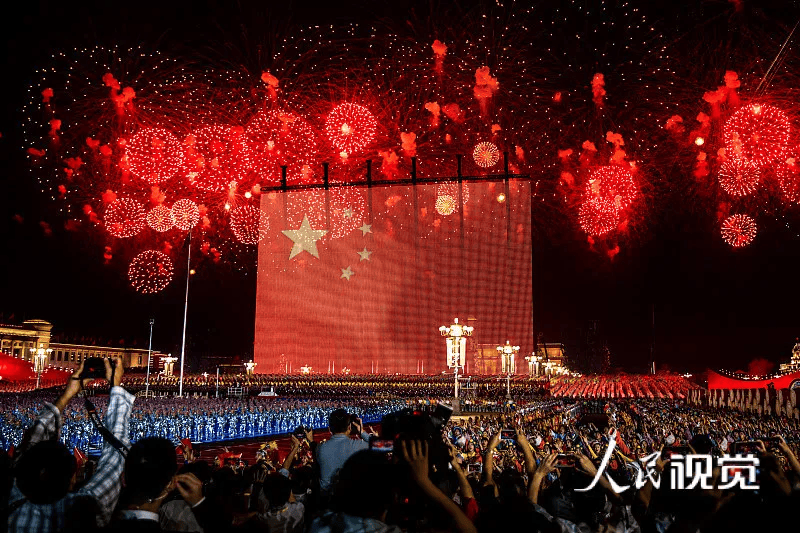

2001、2014年APEC峰会焰火、2019国庆70周年天安门17分钟焰火表演、2022冬奥焰火等,都能给拍卖价格和数量续一波涨幅。

APEC峰会烟火,比较接近大众审美,并没有那么强烈的“蔡国强”风格。

对于艺术家来说,维持价格的稳定,就是他们的KPI。

和股市一样,拍卖市场是公开的。每一次流拍,每一次低于预期的成交,都在向全世界的藏家传递一个冰冷的信号:

曾经的价值共识正在瓦解,这个艺术家,可能不那么值钱了。

价格和成交量上的下跌,给艺术家的代理画廊(一级市场)带来了巨大的压力。

这种情况无论对于卖家还是艺术家来说无异于“灭顶之灾”。

这时候,画廊总监该如何向顶级藏家开口,去推销一张标价数十万美元的新作呢?那气氛恐怕比没写作业的小学生站在老师办公室还要紧张。

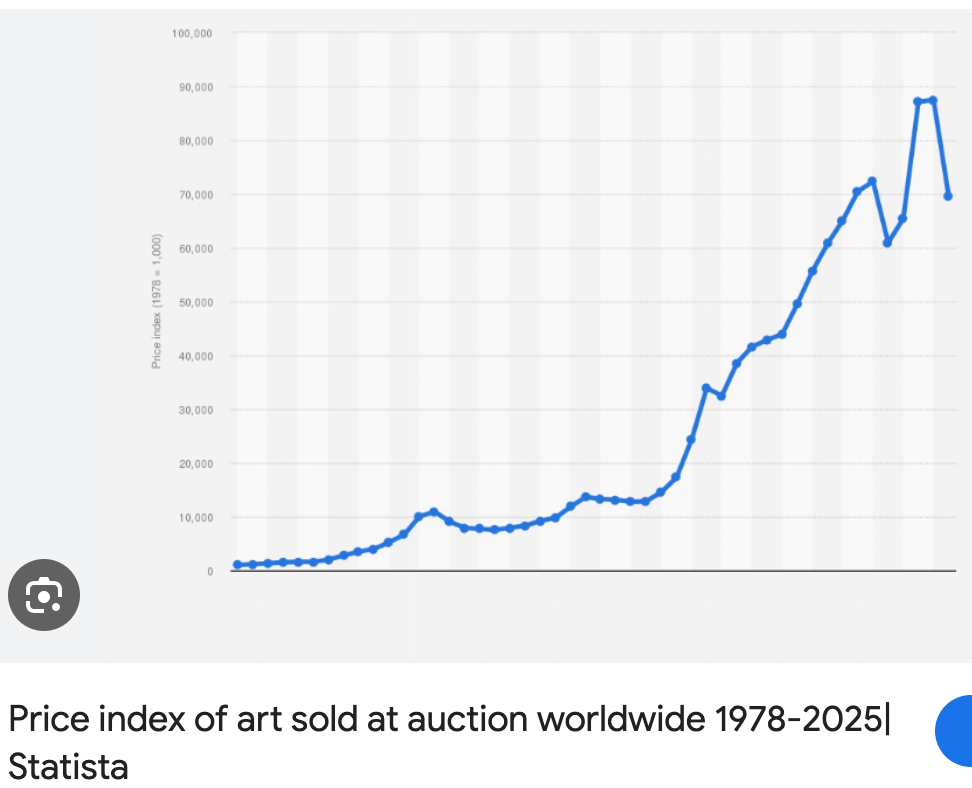

2022年的顶峰,并非特殊现象,而是整个艺术品市场在经历了一场全球性“大放水”后的“狂欢终曲”。

口罩期间,全球范围内的量化宽松政策让热钱涌动,寻找着任何可以停泊的资产港湾。艺术品,尤其是那些具有传奇色彩的“硬通货”,成为了完美的投机标的。

对于普通大众,恐怕会觉得,在陶瓷瓦片上留下的火药印记,就能卖出几千美元的价格,已经匪夷所思;但在艺术市场,这个价格已经远低于前几年艺术市场的火爆时期的表现。

那是一个连NFT(非同质化代币)作品都能卖出天价的疯狂时代,市场的狂热情绪,更是将蔡国强这样的大师作品推向了历史高位。

NFT(非同质化代币)指的是区块链上的数字资产,它为图片、视频等数字文件提供独一无二的所有权凭证。根据官方解释:“由于其不可复制和篡改的特性,数字艺术品首次能像实体作品一样被真实地收藏和交易,解决了真伪与归属难题,创造了一个全新的数字艺术市场。”总结来说,这是虚拟世界的艺术,所以没有实物,相当于艺术市场的区块链。普通人的理解是:花了那么多钱,啥玩意也没买到手里啊?上图:The Everydaysseries,在2021年卖出25万美元。

潮起潮落,当潮水退去,许多价格虚高的艺术品就变成了过剩资本吹起的资产泡沫。

2023年后的急速下跌带来了一场迟来的“宿醉”。随着全球主要经济体开始加息以对抗通胀,热钱退潮,借贷成本飙升。曾经挥舞着支票的投机者们开始捂紧钱包,市场的逻辑从“追高”瞬间切换为“避险”。

之前被泡沫抬高的价格体系,在资本的釜底抽薪之下,开始了痛苦但必然的“挤水分”过程。

蔡国强纸上作品的拍卖数据,不过是这场宏观经济变局下,一个具体而微的缩影。

所以,全球艺术品交易价格公开的、断崖式的下跌,给艺术家的市场叙事带来了致命一击,其中受伤最严重的,就包括蔡国强。

一场灾难性的“自救”

讲到这里,很多普通人可能会首先疑惑一个问题:为什么艺术家一幅“匪夷所思”的作品能卖出那么多钱?是我们不懂艺术吗?艺术品的价格到底是如何决定的?

从专业角度上说,当我们看到一张画标价50万元时,我们看到的并非画布和颜料的成本,而是一个复杂“价值共识系统”的最终标价。这个系统的核心引擎,就是画廊。

对于初出茅庐的艺术家,画廊通常会采用一种“点数制”来定价。公式大致是:(长度+宽度)×系数=价格。

这里的关键是“系数”,它相当于艺术家的“身价指数”。

这个指数如何厘定?靠的是艺术家的“学术履历(CV)”:毕业于顶尖美院、参加过威尼斯双年展、作品被知名美术馆收藏……每一个光环,都在为这个“系数”添砖加瓦。

画廊的职责,就是通过不断的展览、媒体推广、学术背书,来系统性地提升这个“系数”。

不过,对于蔡国强这样的顶级艺术家,这套公式不那么适用。他的价格,主要由二级市场——也就是拍卖行——来锚定。一件作品在佳士得或苏富比拍出的“天价”,会立刻成为他所有同类作品的价值标杆。

画廊,即一级市场的价格,也必须参考这个公开的“股价”。

蔡国强的2025年作品拍卖价格表现:作品的中位数价格连续两年走低。

现在,我们就能理解这场危机的严重性了。当二级市场即拍卖行的“股价”崩盘,一级市场,也就是画廊的定价体系就失去了根基。

这就好比一家公司的公开股价已经跌到了10元,但它的内部商店还在坚持按100元的发行价卖给核心客户。这种倒挂,不仅无法持续,更是对艺术家品牌信誉的巨大透支。

面对这场蔓延的信任危机,蔡国强和他的团队没有选择沉默或解释。他们选择了一种最“蔡国强”的方式——搞个大新闻。

所以,喜马拉雅的这次规划,不仅是在创作一件常规的火药艺术品,更像是一位艺术市场巨星,在“股价”下跌后,为自己强注的一剂昂贵、冒险且效用未卜的强心针。

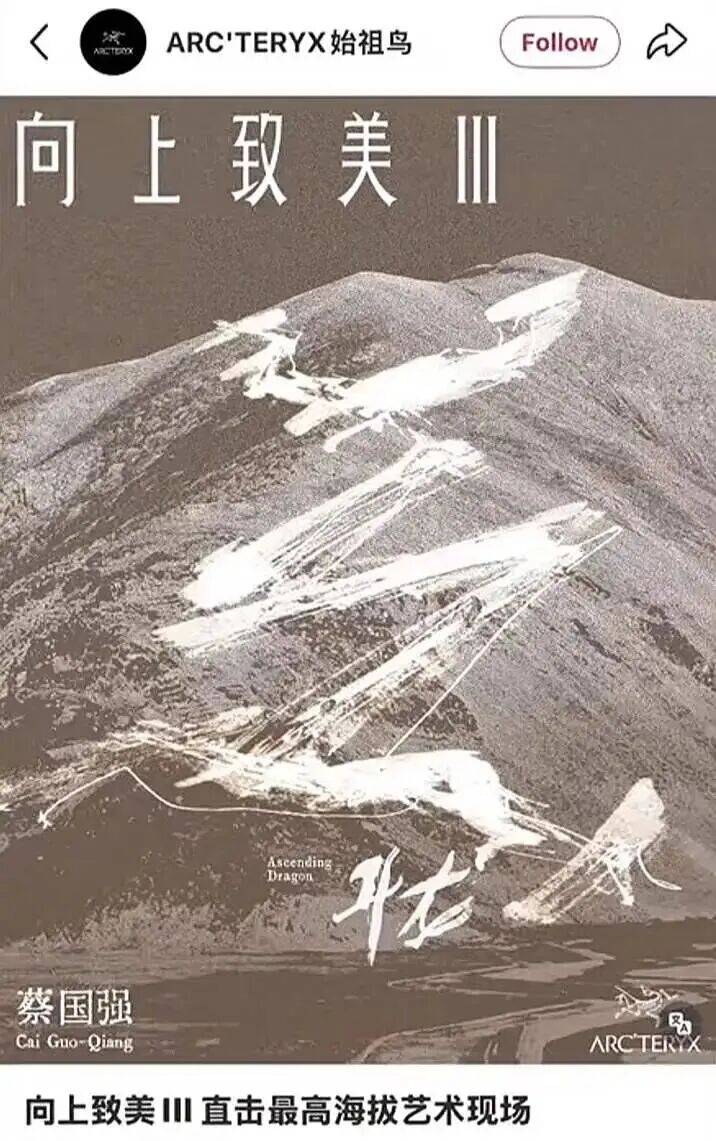

于是,在2025年9月,一个名为“喜马拉雅升龙”的计划横空出世。他想要在世界之巅,用他标志性的火药,炸出一条蜿蜒的巨龙。

这个计划,从诞生的那一刻起,就具备了成为“爆款”的所有潜质:史诗级的地点、宏大的视觉奇观,国际级艺术家身份的加持,适合在社交媒体引起轰动的图片和视频。

“升龙”计划也已经酝酿多年了,一直没有找到合适的山去炸。

在艺术市场里,被争议,远比被遗忘要好一万倍。一场恰如其分的争论,是维持热度的最佳燃料。

按照原本的打算,这场由顶级户外品牌赞助的艺术项目,可以转移焦点,重塑英雄叙事:

媒体、评论家、藏家们的谈资,瞬间从“蔡国强的纸上作品还值钱吗?”变成了“他在喜马拉雅山炸龙,这也太酷/太疯狂了吧!”蔡国强也可以对外宣告:“不要用当下的金钱数字来衡量我,我的价值在于创造奇迹。”

在他们的计划中,这场独一无二的事件,会衍生出一系列全新的、闪闪发光的“艺术资产”:“升龙”计划亲手绘制的草图、记录下巨龙腾飞瞬间的限量版摄影、甚至是浸染着喜马拉雅火药气息的新画布作品。

这些作品,因为被“升龙”的传奇故事深度赋能,它们一诞生就自带光环,与那些在拍卖行里挣扎的旧资产完成了血统切割。

画廊的销售总监们终于可以挺直腰板,向顶级藏家们展示这些“新神话”的碎片,“看吧,蔡国强还是很能打的!”它们是全新的硬通货,定价体系另起炉灶,完美绕开了二级市场的价格泥潭。

而这个项目的主要观众,并不是舆论场中愤怒不已的普罗大众,而是那些能一掷千金的顶级藏家。

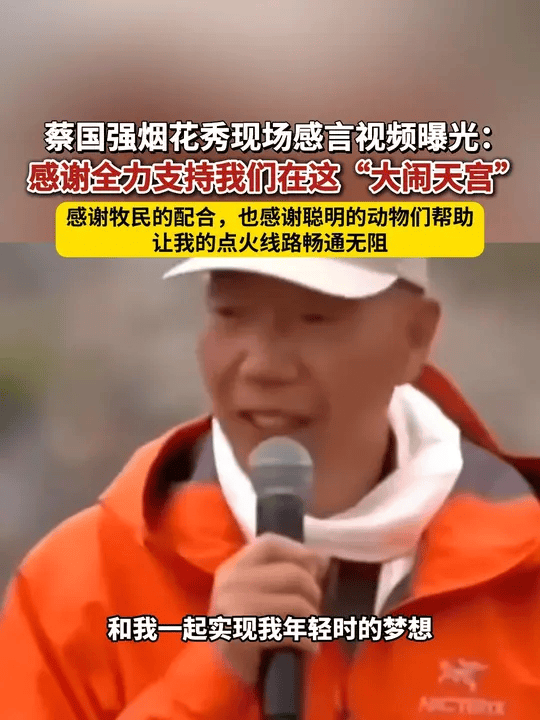

社交媒体披露了蔡国强炸山之前的讲话,他甚至感谢了小动物们的帮忙,在我们看来,如此荒谬。但他不是讲给我们听的,他是在对一级市场核心藏家群体进行隔空喊话,传递的隐藏信息是:

“各位,我的想象力没有枯竭,我的雄心壮志依旧在世界之巅。你们投资的,是这样一位能创造历史的艺术家,那些二级市场的短期波动,不过是前进路上的几粒尘埃罢了。”

这无疑是一剂强效的鸡血,足以让那些原本有些动摇的藏家,重新坚定对艺术家的长期信心。

失衡的“三人舞”:艺术家、赞助商和观众的权力游戏

现在,我们差不多能理解蔡国强团队“搞个大新闻”的原始动机,现在的疑问是:有过这么多的荣誉和经历的艺术家,怎么能犯下这种原则性错误?

让我们来梳理一下这场舆情中的三方:赞助商顶级户外品牌始祖鸟,艺术家蔡国强团队,和发现问题后无限愤怒的观众。

艺术家如同一颗行星,他围绕哪颗恒星旋转,便决定了自己的光和热。回顾蔡国强的生涯,他曾环绕三颗不同的“恒星”,为自己的价值一再加热:

早期,是日本与美国的文化基金会与博物馆,他们给他钱,给他资助,给他舞台,帮助他度过了成长期。

从1986年至1995年,蔡国强旅居东京、取手和磐城,他曾就读于筑波大学,并完成了最初的艺术训练,开启了自己的艺术生涯。

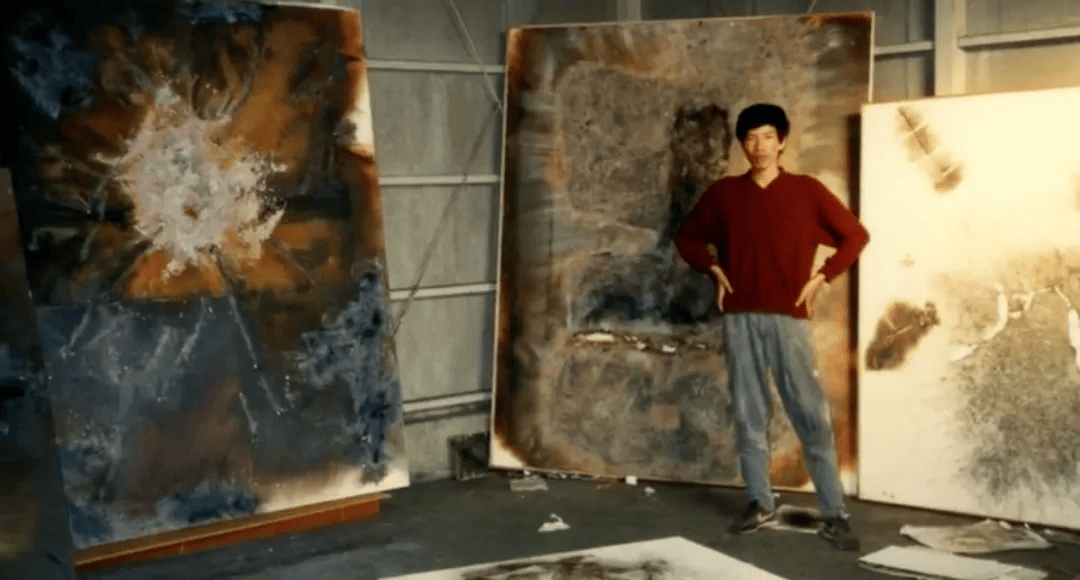

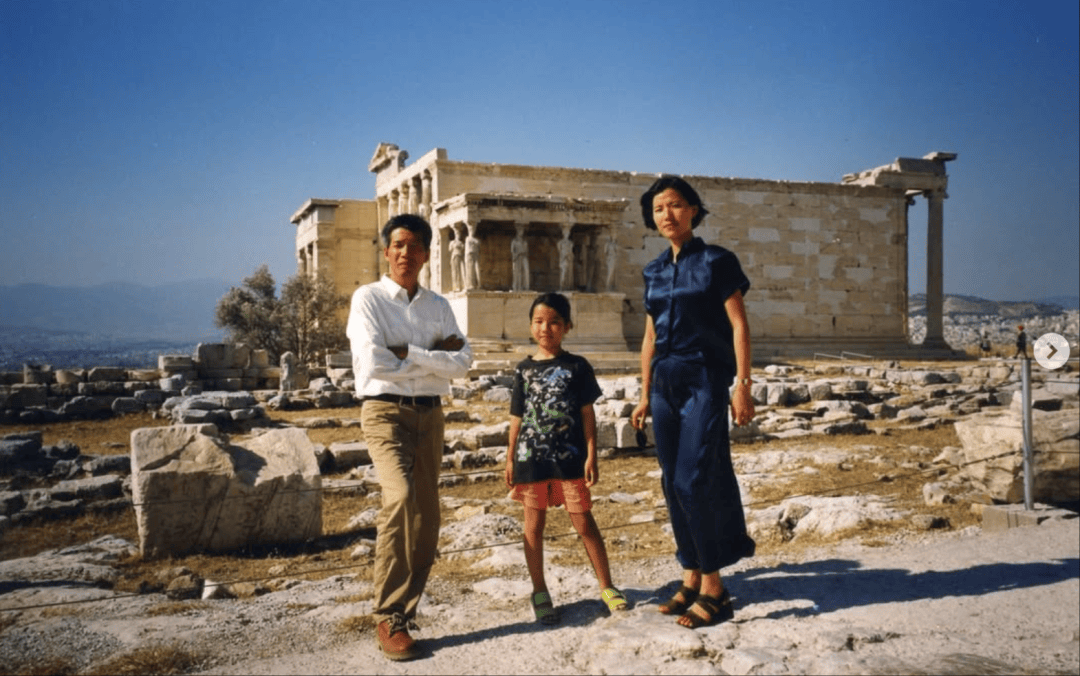

在日本旅居期间的蔡国强。

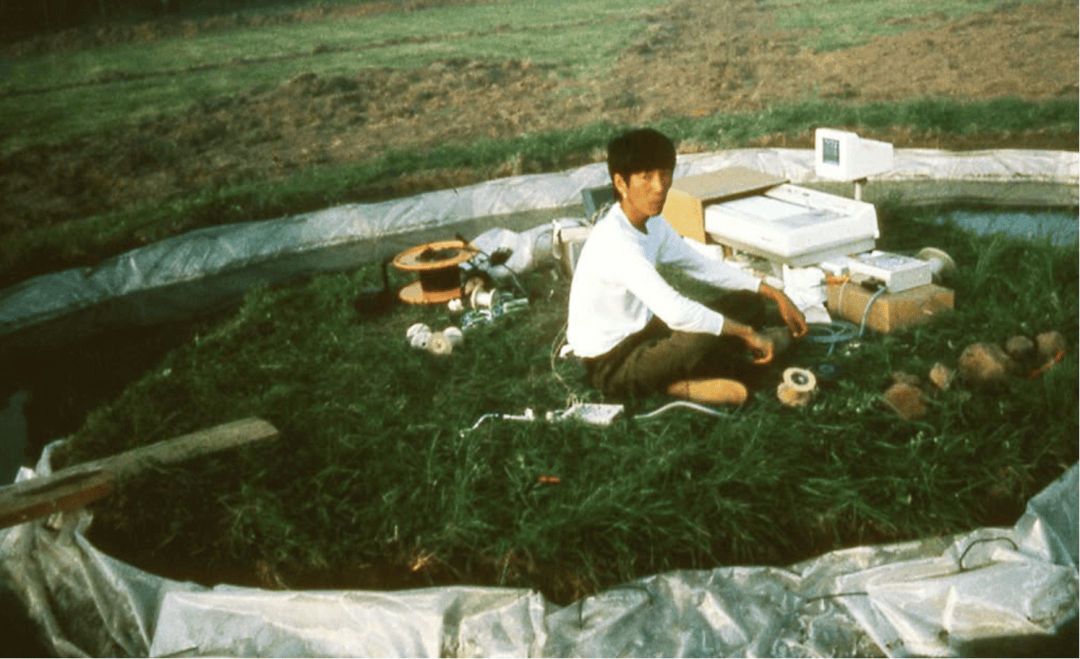

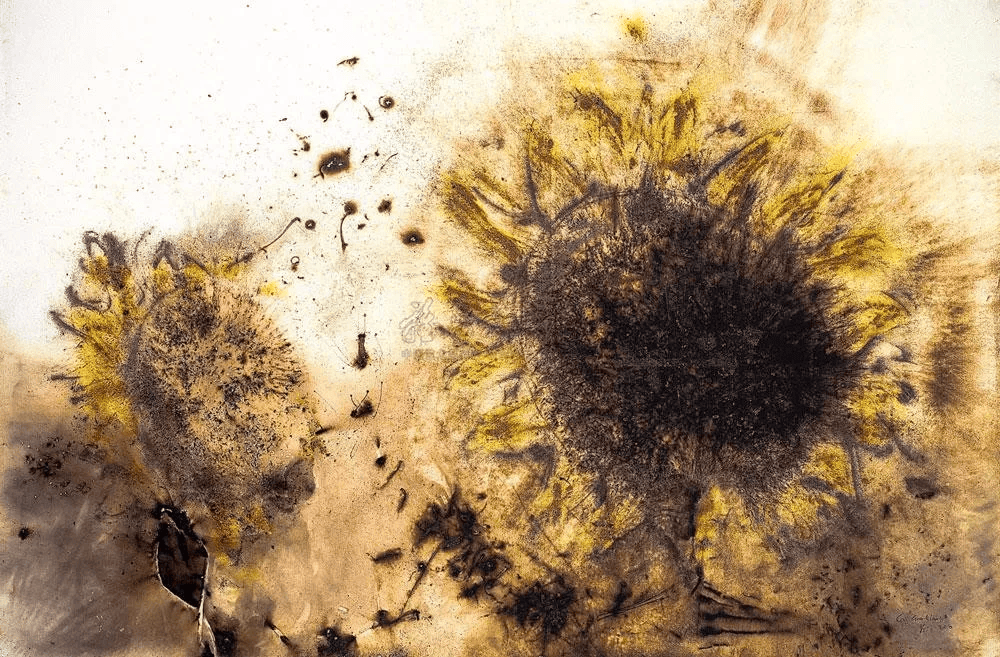

在日本时,蔡国强开始在和纸(一种日本纸)上用火药进行绘画创作,并发现效果还不错:

他在多个地点实施了一系列名为《为外星人作的计划》的大型室外爆破项目,其中包括作为1991年在福冈举办的《非常旅途:中国前卫艺术家展》,以及同年在东京举办了名为《原初火球:为计划作的计划》的个展。

这标志着他在日本时期乃至整个艺术生涯中的一个里程碑。

2002年对1991年展览的再现,图源@caiguoqiang.com。展览核心的同名装置作品呈现出爆炸冲击波的形状,阐释了他当时尚未实现的《为外星人作的计划》和《为人类作的计划》。

初露锋芒后,日本艺术基金会P3 art and environment、资生堂ギャラリー (Shiseido Gallery)以及一些东京的艺术画廊对蔡国强都有长期的艺术赞助。

复原的1991年的蔡国强在日本的工作室。图源@caiguoqiang.com

蔡国强和霍金。

在日本,蔡国强完成了事业的启动,同时也收获了美满的家庭,可以说,日本是他的福地。

蔡国强晒出的幸福家庭生活。

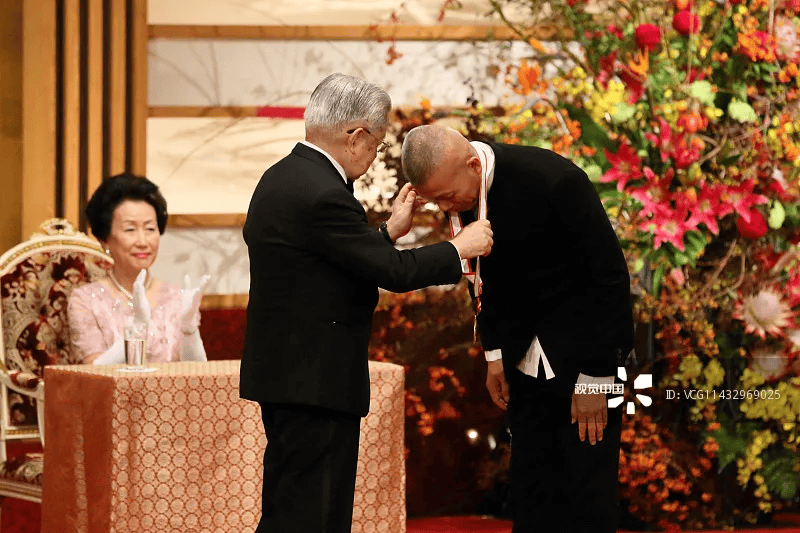

蔡国强获“高松宫殿下纪念世界文化奖”。

第二阶段,是在中国,他成名后,获得了非常多国家项目的支持,对蔡国强的艺术价值起到了定义性的巨大作用,让他从一个小艺术家变成了国家级的大艺术家。

2008年北京奥运会:

北京奥运会开幕式,蔡国强和张艺谋紧紧拥抱。张艺谋也曾评价蔡国强“前无古人后无来者”。

2014年APEC峰会:

2019年国庆70周年天安门庆典:

2022年北京冬奥会:

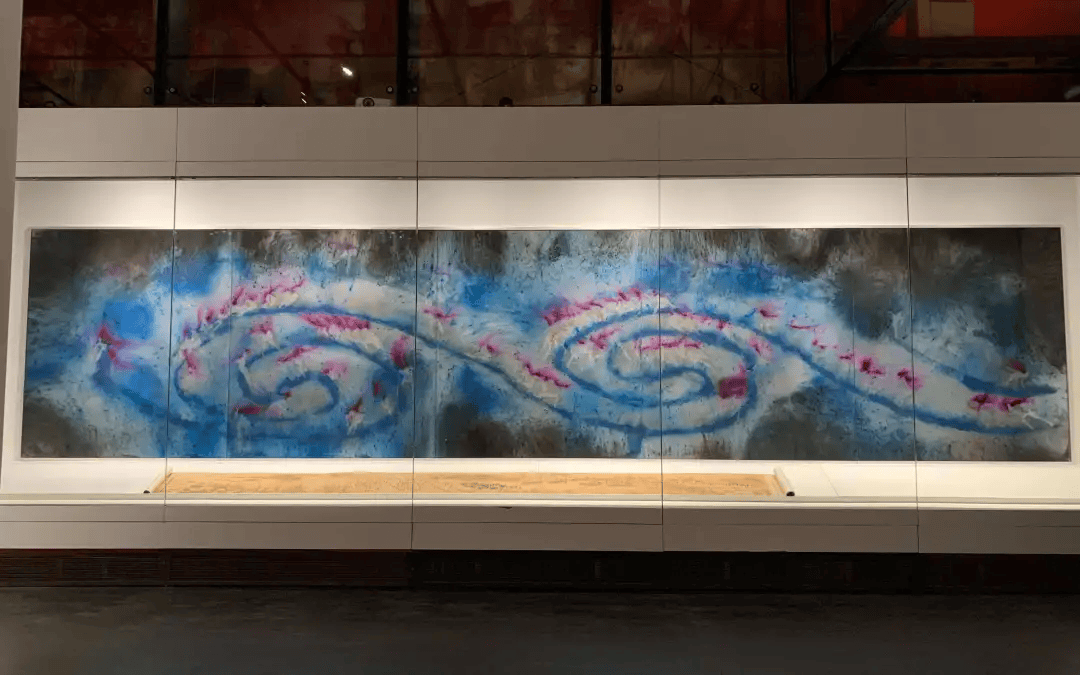

故宫举办的蔡国强艺术展,展览了他为了冬奥会主题而作的《银河冰嬉图》。

著名的“迎客松”。

国家项目的引力,让他成为中国当代艺术家中最出圈的一位。

第三个阶段,便是与各大商业品牌赞助方的深度合作。

商业品牌与他的合作,是强烈而交易性的,他们需要蔡国强讲故事,而且希望他能讲出一个最惊世骇俗、最激动人心、最宏大叙事的故事。

比如圣罗兰(Saint Laurent)曾经赞助蔡国强在日本磐城的四仓海滩(Yotsukura Beach)举办白日焰火,这个海滩邻近福岛第一核电站的位置,经历过核泄露的危机,后对公众重新开放。

2023年,这片海滩成为了蔡国强举办烟花活动《当天空绽放樱花时》的场地,旨在颂扬社区的韧性与希望——他们依靠自己走出了阴霾。

圣罗兰委托创作的一件堪称首创的装置作品——在日本磐城的四仓海滩上演的白日烟花秀。

于是,该品牌在S级杂志《VOGUE》上反复被cue到,粉色的白日焰火在晴朗的海滩上绽放,而这片海滩刚刚走出核泄露事件阴影——这一切充满了故事性,诗意,叙事宏大,宾主尽欢。

蔡国强在开展讲话中提出展望:“希望艺术品能激发世界的信念与希望。” 他同时提到了一些全球治理的共同问题,却很明显没有预料到这些话今后能反噬自身。

到目前这个阶段,有国家层面的助力,有商业品牌的支持,然而,唯独没有被蔡国强及团队计算在内的,是观众。

如今的艺术宇宙已然改变,曾经遥远、被动观看的观众,在社交媒体的聚合下,汇成了一片拥有自身强大引力场的“舆论星云”。

蔡国强曾经实现了成功的轨道跃迁,精准地从文化赞助人的滋养轨道,切入国家赞助人的上升轨道,功成名就。而当他试图并入商业赞助人的轨道时,却严重低估了这片“观众星云”的强大引力。

作为艺术家,平衡好与赞助商与观众之间的关系,是永恒的课题。这三个角色在艺术的世界中,时而和谐共鸣,时而互相角力。

在艺术诞生之初,艺术家虽然也不太care大众评价,但观众的口碑依然很重要。

比如文艺复兴时期的佛罗伦萨,诞生了一尊我们都无比熟悉的雕像——米开朗基罗的《大卫》。

和《蒙娜丽莎》一样,《大卫》像前,人头攒动,是意大利国宝级艺术品。

和今天公众认知不同的是:《大卫》并非是艺术家灵感一闪的杰作,而是一项彻头彻尾的“命题作文”。

命题方,是当时佛罗伦萨最有权势的机构之一,羊毛商会(Arte della Lana)。

作为城市管理者和财富中心,这个商会对艺术家的创作拥有绝对的控制权。他们钦定了“大卫”这一主题,以服务于佛罗伦萨共和国的政治宣传——勇气与正义。

他们提供了那块昂贵而巨型的大理石,让工匠完成雕像,并将其高置于教堂顶端,进行展示。

当年这些佛罗伦萨的市民们,作为观众,在这场视觉演出中是纯粹的接受者。他们没有点播的资格,只能被动地仰望。

然而,《大卫》这个作品太完美,颠覆了所有人的想象,公众排山倒海的赞誉“倒逼”权力阶层,也就是羊毛行会,将其移至城市的中心的领主广场。

所以,这个作品变成了一座城市的代表作,甚至是流传于历史长河经久不衰的经典作品。

观众,虽然始终无法介入创作的计划与完成过程,但他们能赋予一件作品能够流传于世的基础。

当时的艺术家也没那么高高在上,传世巨匠如米开朗基罗,也不过是在一份严苛的法律合同约束下,前来解决技术难题的雇佣工匠。

米开朗琪罗被后世称颂的天才,其实最初他也是在赞助商的支持下完成了命题作文。他无法更改主题,只能为更高的阶层创作政治宣言,但他能把一个平凡的政治宣言升华为对人类决心与内在力量的永恒赞美,化腐朽为神奇。

如今,这一切都变了,此时的艺术创作关系,更像是一个封闭的、相互赋能的“精英内循环”。

在这个循环中,大众舆论被隔绝在外,他们的声音遥远得仿佛来自另一个星球。

就拿喜马拉雅山为例,始祖鸟品牌方作为赞助商,和六百年前的羊毛商会一样,提供了:资金,人力,并和艺术家共同确定了场地,敲定了场地的审批。

艺术家也是非常重要的角色,从海报中,我们能清楚看到,当代艺术家在创作中话语权的增加。

蔡国强与始祖鸟之间,并非米开朗基罗与美第奇家族那种“工匠与主人”的关系,而是一种“品牌挚友”式的商业共谋。

蔡国强提供的是独一无二的艺术声望与“征服自然”的宏大叙事;始祖鸟提供的则是雄厚的资本,以及一个与之完美契合的、面向高端消费群体的品牌平台。

他们的目标高度一致:创造一场足以载入品牌历史的营销奇观,共同收割“文化资本”带来的巨大红利。

这场舞的关键,在于“观众”一角被悄然置换了。真正的观众,不再是广场上仰望雕塑的佛罗伦萨市民,而是两个被精准筛选的群体:艺术收藏家和始祖鸟的核心消费者。

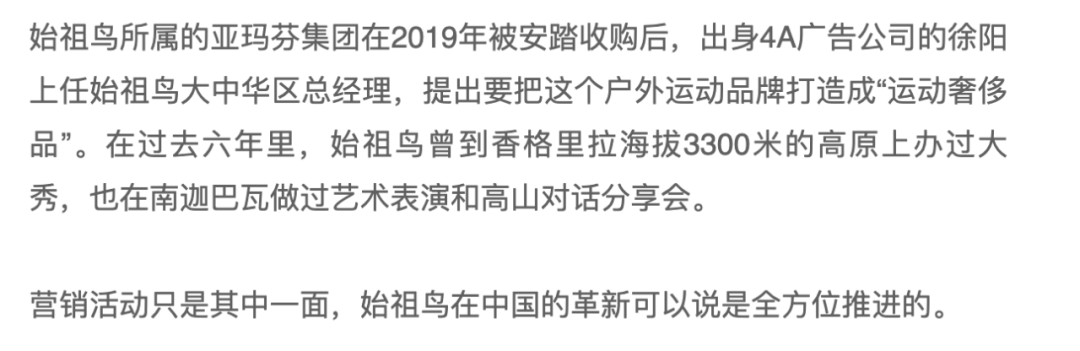

始祖鸟的奢侈品营销定位,让这一场炸山活动虽然披着“艺术作品”的外衣,但究其本质还是“文化资本”的营销。

始祖鸟的其他艺术营销活动。

始祖鸟的价格,决定了品牌的目标消费者是:专业户外者、都市中产阶层、潮酷年轻人、中老年土豪。

那些经济资本雄厚,又具有“俯视感”文化品位的精英阶层,才是这场昂贵演出的目标客户。

对于这个群体而言,作品的宏大、冒险、甚至争议性,都不是缺点,反而是构成其传奇性和稀缺性的一部分,是值得在社交场合夸耀的谈资。

那么,普罗大众扮演着什么角色?在这场策划中,他们并非真正的观众,而更像是被利用的“扩音器”。

这场意欲出圈的策划,需要大众的流量来引爆社交媒体,以证明其巨大的影响力。只不过,策划者想要的只是大众的观看与转发,而不是他们的“观点”与“感受”。

残酷点说,他们都算不上是真正的观众,只是被雇来鼓掌的群众演员,用自己的惊叹和转发,为真正的贵宾席提供了生动而廉价的背景音。

这便解释了,活动的策划者与艺术家团队,为何对大众舆论丧失了敏感性。

在这个精英主义的闭环叙事中,价值评判体系是内在的、封闭的。一件作品的成功,取决于它能否在佳士得拍出天价,能否被顶级美术馆收藏,能否让VIP客户感到精神上的满足。

至于观众的意见?无人care。

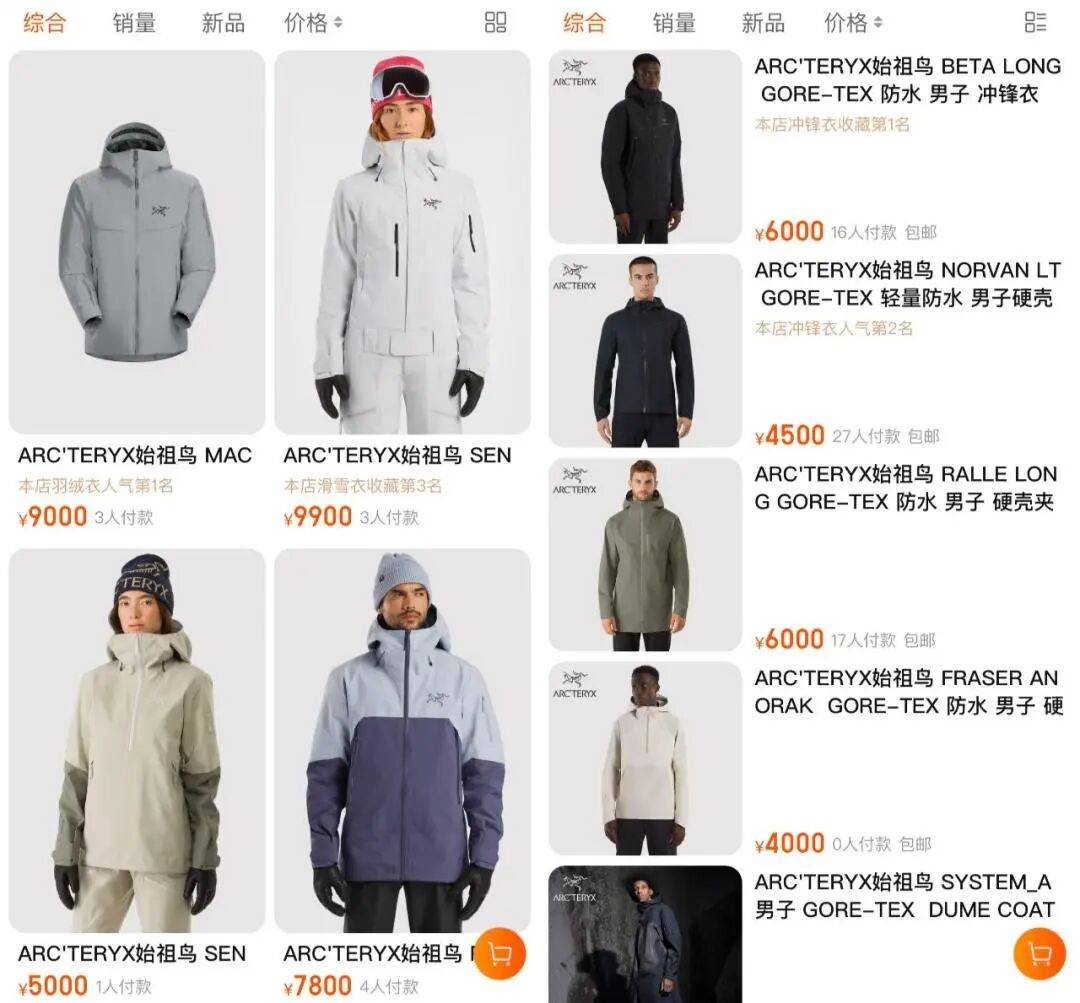

蔡国强、邓文迪、默多克和奥斯卡金像奖最佳纪录片获得者凯文·麦克唐纳。邓文迪最终撮合了凯文·麦克唐纳为蔡国强拍摄纪录片《天梯》。

投资拍摄《天梯》的熊晓鸽,也资助了张艺谋的《图兰朵》。

大众对于环保的焦虑、对于藏地文化的敬畏,在这个体系中被视为杂音,是一个需要被公关团队处理的“舆情”,而非需要艺术家和赞助人认真倾听的心声。

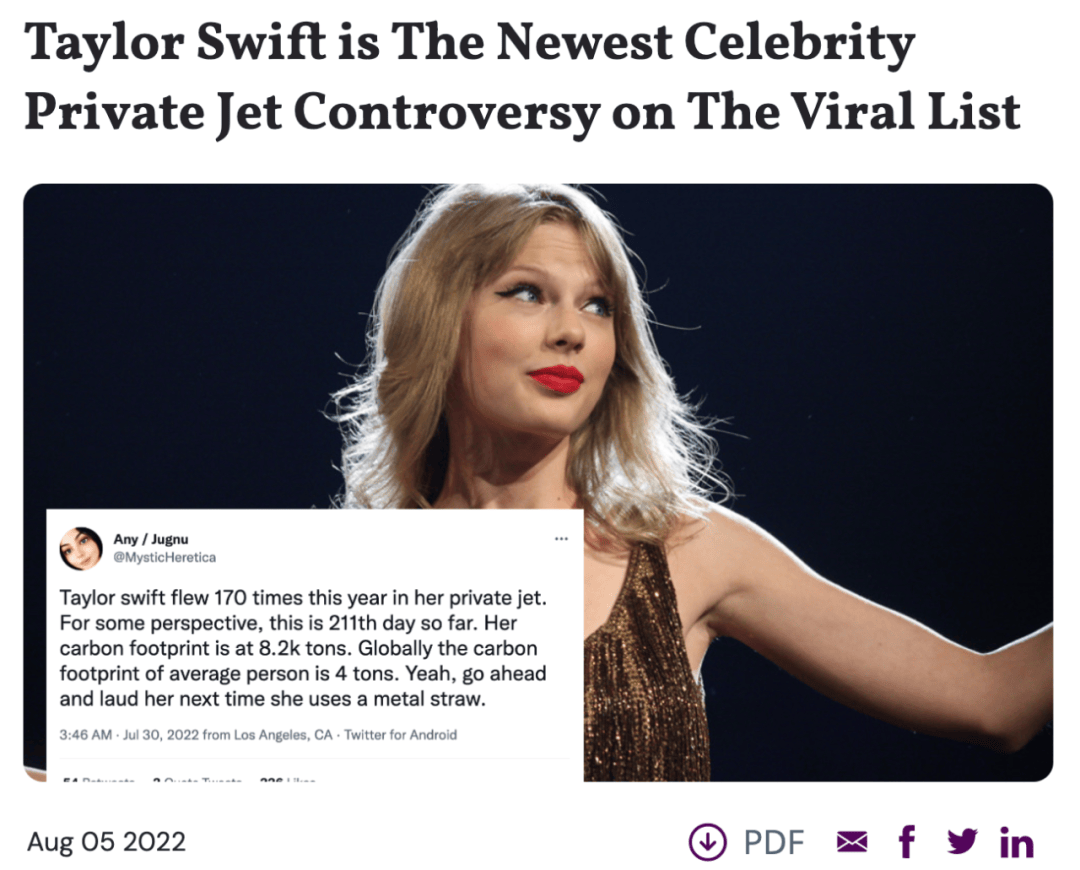

不得不说,对于环保这个社会议程,精英阶层的做法有着虚伪的成分:精英可以言语上环保,行动上烧油。正如图中的评论者所说:“她下次用金属吸管的时候还称赞她吗?”

最终,这场“三人舞”变成了一场只为少数人表演的“堂会”。艺术家与赞助人在名利场中紧密相拥,他们的目标客户在旁鼓掌喝彩。

而广大的大众,则站在一道无形的玻璃墙外,他们能看到里面的璀璨烟火,却感受不到真实的温度,他们的声音也很难被墙内的人听见。这种“失聪”,正是这场精英主义游戏得以维系下去的、心照不宣的规则。

艺术家到底是什么人?

在“喜马拉雅炸山”这场史诗级别的负面舆情出现之前,蔡国强并非没有“黑料”。

2013年,蔡国强在美国阿斯彭艺术博物馆的作品《移动鬼城》中,将iPad粘在苏卡达陆龟的龟背上,播放当地的“鬼城”影像。此举遭到大量动物保护和环保组织的强烈抗议。

他们抗议:为了艺术的观念表达,是否可以牺牲其他活体的福祉?艺术的边界在哪里?

图源@dazeddigital.com

这件事与喜马拉雅项目互相佐证:艺术家在实现其宏大观念时,可能对“物”或“生命体”本身的漠视;也同样揭示了艺术家团队对于大众意见,并没有那么的重视。

2024年9月18日,距离喜马拉雅事件恰好一年前,蔡国强与Getty博物馆联名的“环保白日烟花”的活动中,出现意外情况,造成观众受伤。

观众反映说,比他们想象的声音要大,有的吓得手机掉了,捂住耳朵。住在附近的USC学生还以为发生了爆炸。社交媒体上流传着一些图片,表示观众的衣服都被炸坏了。

这个意外事故表明,以火药为媒介的艺术装置,实则潜藏着巨大风险,艺术家及其团队必然要考虑周全、承担极大的社会责任。

显然,以上种种“黑料”,没有对蔡国强造成警醒,他只知道火药是艺术的,但却忘了火药始终是危险的,对公共利益也是有影响的,蔡国强本应对接下来的项目进行更谨慎的评估。但是他没有。

一年后,他将遭遇舆论的雪崩,“成也火药,败也火药”。

也有人问,蔡国强到底算艺术家吗?他的作品究竟好在哪里?为什么会有那么高的成就?

这里要提到一件事,也是蔡国强身上最大的争议事件,便是四川美术学院的作品《收租院》与蔡国强版本的《收租院》的抄袭争议。

1999年,蔡国强邀请中国经典雕塑《收租院》的原作者方工匠,亲赴威尼斯双年展现场对这件作品进行完整复制。

蔡国强凭借这个作品,赢得了当年的最高奖项金狮奖。

图:威尼斯收租院。

没想到,作品的原作者方表示,自己是这件作品的创作者,而蔡国强完全曲解了这件作品的含义,只为了迎合西方、获得奖项。

四川美术学院是这样介绍《收租院》的创作背景的:

1965年,29岁的王官乙和川美雕塑系老师赵树同带领应届毕业生李绍瑞、廖德虎、龙绪理、张德熙等受大邑地主庄园陈列馆邀请创作《收租院》。

他们和一位民间艺人,围绕刘文彩对农民的盘剥展开叙事。刘文彩是坐拥8000亩土地的大地主,据说这位“川西教父”还是西南一带巨富,富到为六弟刘文辉养兵打仗,富到他掌舵的公益协进社敢跟蒋介石叫板。

为了赶国庆,他们四个半月就干完活。群雕有114人,道具108件,分交租、验租、过斗、算账、逼租、反抗、上山打游击7部分,26个情节,全长近100米。

传统泥塑手法加上黑玻璃球做眼珠,箩筐、鸡公车、谷风机等直接当成现成品,没错,要的就是超级写实主义。“

雕塑作品《收租院》引发10年版权争战”——《艺术思潮》

1965年版本的《收租院》具有强烈的时代背景,原创作者认为作品追求的是写实,展现的主题是阶级剥削,大地主的跋扈,农民的痛苦挣扎,用雕塑细节将这些主题纤毫毕现地展示出来,在当时的特定年代下,具有很强的批判精神。

然而蔡国强邀请工匠来威尼斯双年展创作这件作品,并不是来展示阶级批判的原始信息的——

换句话说,他不是让大家一起批判作品中的大地主“刘文彩”,而是邀请威尼斯双年展的评委,来作为文化的局外人,共同观摩一件“红-色-叙事”的作品,是如何在“集体主义”的精神下完成的。

西方的观众不是来接受“忆苦思甜”教育的,而是以好奇、甚至猎奇的眼光,审视一个来自“红-色-中国”的历史切片。

1999年威尼斯双年展,我准备了两个方案……策划人哈拉德·塞曼知道以使用“文化现成品”为方法论的我很早就有意把《收租院》作为母题创作。……若当时即实现,对于《威尼斯收租院》的出现,以及观念上的、行为上的传达会更简练和有力。

我不得不印刷了一本小册子……主要是弥补这件中国社会主义巨作在西方世界尚未被普遍了解的不足……在客观地回顾了当时的政治变化不断地影响了这件作品的内容,使它有过多次的复制和几个修改的版本的历史外,特别强调了原作者们在“使用现成品”、“因地创作”等等与西方世界现代艺术发展的最新潮流,不谋而合的创造成就。

《今日先锋》(天津,2000年第9期),第75—78页

以上是蔡国强在2000年为作品展出写的背景节选。

就这样,原作的意义被悬置、被解构,并被迫产生新的解读:

艺术品本身讲述的故事不重要了,西方的评论员和观众们,对中国的历史更感兴趣,他们似乎正在把中国的历史和社会变成观赏和消费的文化商品。

没错,无论是艺术批评,还是艺术市场,艺术拍卖,其主导者依然是西方文化,所以阶级叙事的写实主义作品,一开始就不可能获得金狮奖(这也是一个西方文化主导的艺术奖项);

只有关键词为“propaganda”和“colletivism” 的内容,外加后现代概念中的“展现作品创作过程”与“文化切片”,才能戳中评委的心。

很显然,1999年蔡国强,已经对这套话语体系非常熟练,并能够精准摸到开启大门的关键词。

因最近的喜马拉雅“炸山”争议,本来已经没多少水花的《收租院》版权争议,又被挖出来,当作批判的材料。不少评论者认为,这件事证实了蔡国强的人品有问题。让网友愤怒的是,蔡国强居然拒绝分奖金给11位现场复制《收租院》的助手。

而人们思考更多的是,艺术家到底在创作什么?他们是什么人?在与世界接轨时,我们如何处理自己的历史遗产?我们是该坚守自己的“规则”,还是应该学习并利用西方的“规则”?

1960年开启后现代达达主义先河的杜尚,用一个五金店里买到的小便池,仅用一个签名,开启了后现代艺术的诘问:什么是艺术?谁能定义艺术?艺术家一定要为艺术品的物理制作过程负责吗?

我们在当代社交媒体上更熟悉的卡特兰作品,没错,那根著名的天价香蕉,是一脉相承的理念。

在某次采访中,蔡国强提到了他理解的艺术家的职责:提供一个视角,一种距离,而不是重复已知,展示那些生活中的恐惧。

原文翻译:“我们生活在一个充满恐怖,以及对恐怖的讨论和恐惧的世界里。然而,如果你只呈现这些,你就没有提供一种视角。要是它(世界)同时也是非常美丽且如梦似幻的呢?这是否反映了什么?我总是回到这一点:艺术不应该只是重述我们所知的事物以及我们的生活方式,它必须提供一种视角、一种距离感。”

也许这段话能帮助我们理解,他是如何在西方艺术主导的话语体系中走到了今天。

精英的傲慢比无知更可怕

蔡国强的这次价值自救,堪称经典栽坑——他不但没有爬出低谷,反而陷入了天堑,之后的作品价格更是增加了许多不确定性。

更深一层说,社交媒体上喷涌的愤怒,并不仅仅源于对环境的忧思。在全球经济下行,无数普通人正为生计而焦虑的此刻,一场耗资巨大的、服务于顶层少数人的烟花盛宴,其本身就是一种刺眼的、脱离现实的“奇观”。

它在无形中加剧了阶层之间的疏离与对立。因此,公众的愤怒,既是对神圣雪山的守护,也是对“朱门酒肉臭”式炫耀的抗议。

“喜马拉雅升龙”的争议,或许正击中了我们这个时代的痛点:我们目睹着越来越多的宏大叙事,却感受着越来越疏离的个体情感。我们渴望英雄,却也深知英雄的诞生往往伴随着凡人的代价。

我们在这场“奇观”里,已经不是观众了,而是最终为烟火破坏的环境买单的,沉默的背景。

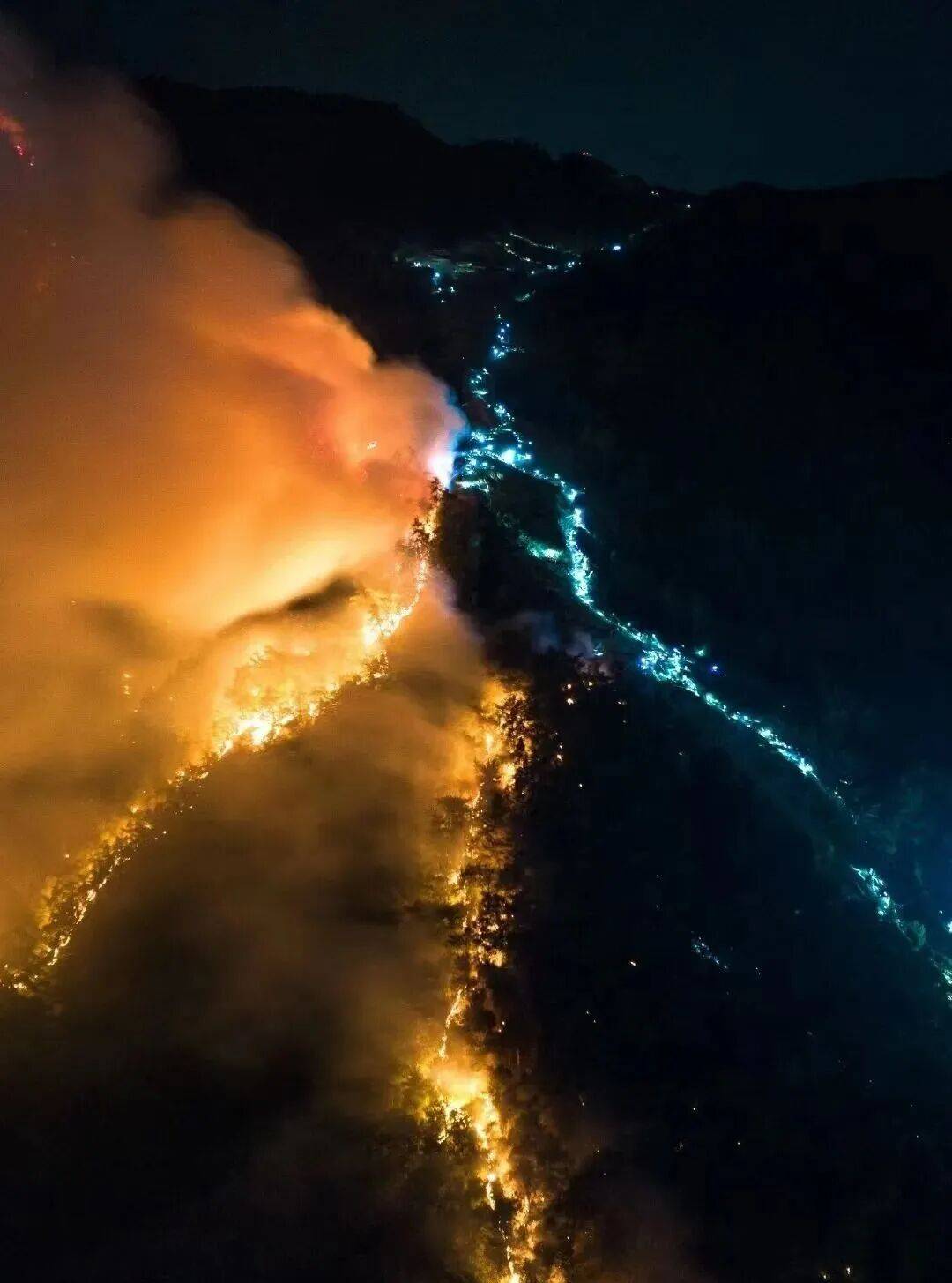

这几天有一张图片在社交媒体刷屏,很多人认为,重庆山火中,山火与救援民众的头灯互相辉映,才是真正意义的“升龙”。

是的,精英标准并不是普世真理,精英阶层最大的问题就是常把自己的见识错当成世界的全部,这一定会带来巨大的反噬。因为专业光环下的认知盲区,往往,比无知更可怕。