原创 退圈潮:阿沁金子涵许鹏三路离开,到底是放手还是重生?

2025年下半年,娱乐圈出现一波“退圈”话题:飞儿乐团的阿沁、曾参加《青春有你2》的金子涵、以及常年跑龙套的许鹏,都在短时间里做出了离开的决定。

他们离开的方式不同,理由也不尽相同,但能看到一个共同点——艺人也是职业人,他们有选择生活方式的权利。

你会怎样看待他们的决定?

会觉得可惜,还是会选择祝福?

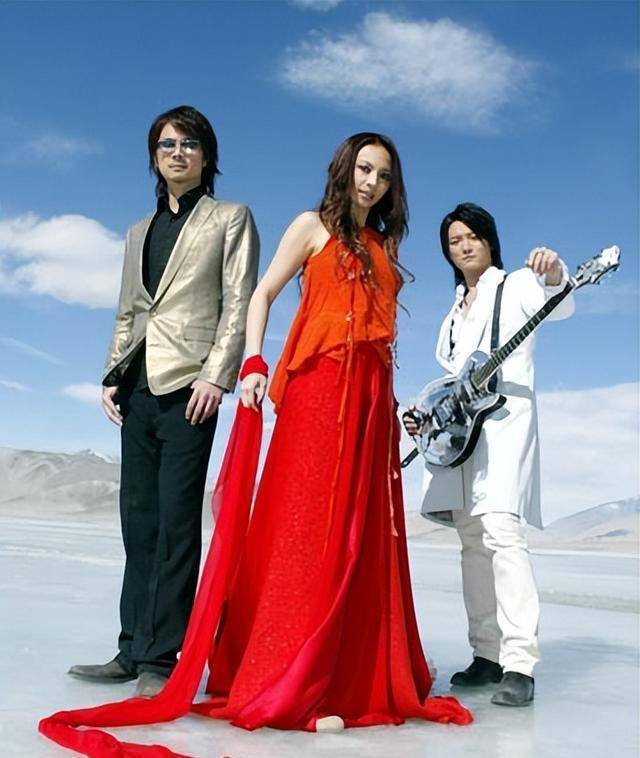

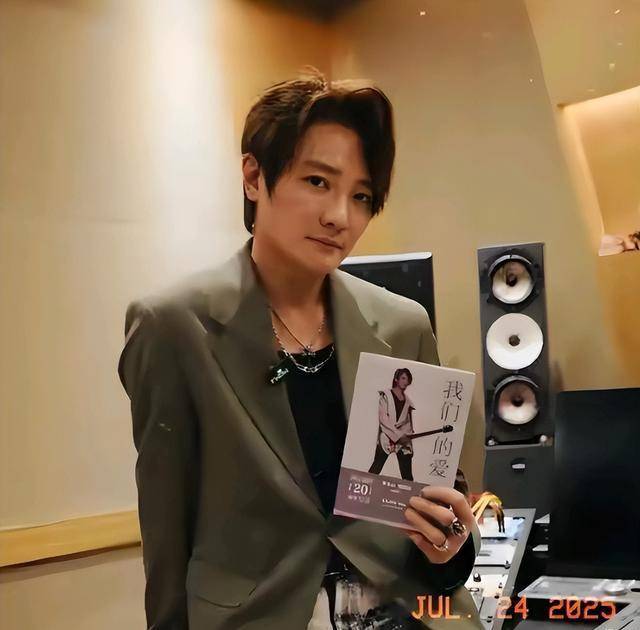

先说阿沁。

阿沁是飞儿乐团的重要成员,乐团的作品陪伴了很多人的青春。

2025年10月13日,阿沁在个人社交平台发文宣布退圈,原文写到“不是伤感隐退,而是满怀雀跃奔向50岁新人生”。

据其微博原帖(2025-10-13)以及多家媒体的转发截图可查证。

她表示会把重心放在家庭和音乐教育上,不再以公众人物身份接受长期曝光。

阿沁的选择并非一夜之间。

早在2024年,她就逐步减少了团体活动,更多出现在与教育、学生相关的事情里。

经纪层面的公开回应和媒体报道说明,这是一个相对平稳的转型,而不是突发性的“消失”。

粉丝既有不舍,也有祝福——很多人把她的决定理解为“把热爱变成日常”,这其实是另一种成熟。

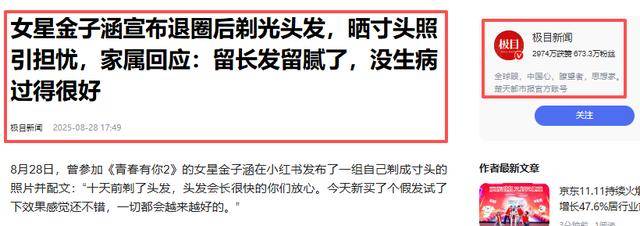

金子涵的情况更容易引发讨论。

她曾在综艺中走红,但舆论和审美标准对年轻女艺人的要求很苛刻。

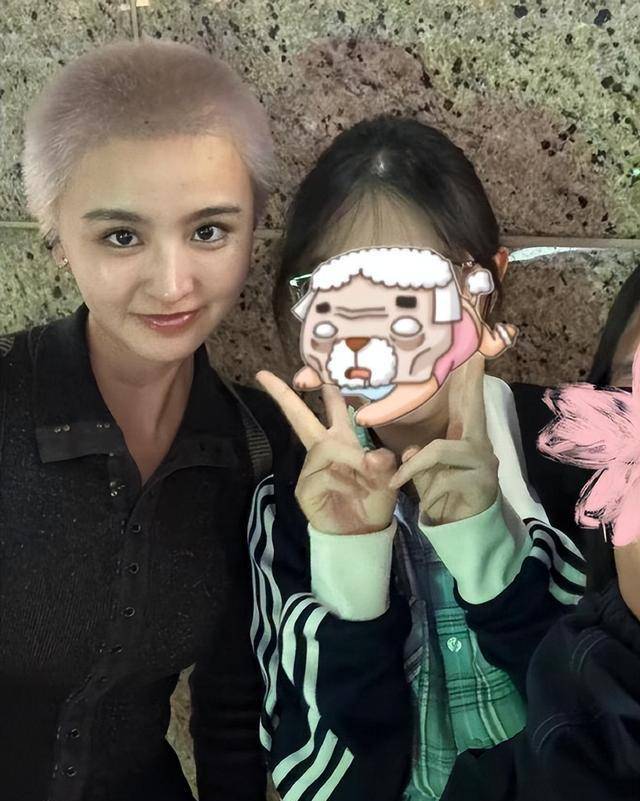

2025年4月8日她清空了微博,之后在8月28日以寸头照回归,配文“头发会长很快的,一切都会越来越好的”。

这组行为被很多人解读为“突破公众形象的重塑”,也有人认为她是为了找回自我、减少外界监督压力而选择改变外表和社交媒体的使用方式。

金子涵的例子提醒我们:社交平台既是展示的舞台,也是压力的放大器。

删除旧帖、剃寸头,看起来像是对舆论的自我保护,也像是一种公开的自我重建。

有没有直接证据说“舆论逼走了她”?

没有单一证据能完全证明,但她的行为逻辑——先清空,再以更简单的形象回归——至少说明了一个事实:她在主动调整与外界的关系。

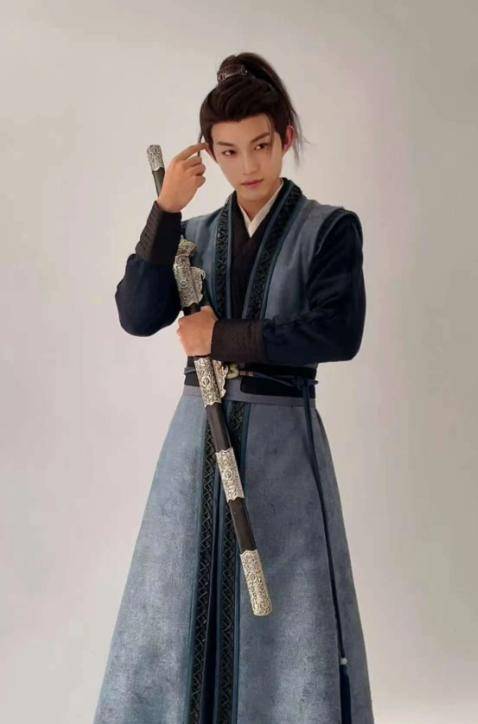

再看许鹏。

许鹏并不是一线明星,常年在镜头背后跑龙套,生活并不光鲜。

2025年4月14日,他在短视频中说“退圈回老家摆摊”,视频中出现的是摆摊的日常场景和家人的身影,画面里的烟火气很真实。

据短视频原帖可见,这次选择更多跟归属和陪伴有关。

他说不想再追逐不确定的名利,更想把时间放在家人和稳定的生活上。

三个人,三条路。

阿沁选择把职业重心往家庭与教育转,金子涵通过清空社媒和改变形象来保护自我,许鹏直接回到普通生活。

表面上看起来风马牛不相及,但如果把“选择权”作为核心来看,这些决定就有了共通性。

公众常把离开当作失败,其实很多时候那只是换了一种生活方式罢了。

那为什么会在同一年出现多起“退圈”事件?

先别急着下定论。

一个层面是行业结构:流量和短平快的曝光机制,让艺人的职业稳定性变差,尤其是中小体量艺人很难靠持续热度支撑长期事业。

另一个层面是社交媒体的放大效应:每天都有大量评论、审美评判和私生活猜测,长期处于放大镜下,人的耐受力会被消耗。

心理和隐私保护同样重要。

很多艺人会选择暂停社媒、删帖或直接退出公众视野,这既是自我保护也是重建边界的方式。

金子涵的寸头与阿沁的“教育转向”都是边界重塑的表现。

我们不能用“脆弱”两字去标签他们,更多时候那是自我照顾,是在坚持自我价值观后的理性选择。

媒体和粉丝在这个过程中扮演复杂角色。

有时候报道为了流量会放大争议,有时候粉丝的过度关注变成了无形的束缚。

能做的简单又直接:关注当事人的第一手发布,别凭传闻猜测生活细节;在不了解全貌时,给当事人空间和时间。

你觉得这样是不是现实可行?

欢迎在评论里说说你的看法!

对行业来说,这些退圈案例也该成为反思契机。

经纪公司需要在合同和日常管理中为艺人提供更多保障,比如明确休假、心理支持、合理的曝光安排;平台需要优化内容分发逻辑,减少对个人私域的无端放大;媒体要坚守核实与责任,不把未经证实的私事当成话题消费。

回到普通读者视角,我们应该如何回应这样的新闻?

先做几个简单动作:一,核对信息来源,是当事人原帖还是二手转述?

二,别参与人肉和谩骂,这对任何人都没好处;三,理解多元选择——有人以舞台为归宿,有人选择平凡日子,两者都值得尊重。

你会给哪种选择投票?

别忘了在评论里投个票!

最后说点个人的感受:看到人们选择更贴近自己生活的那一刻,总会有一种复杂的情绪——既不全部是告别,也不完全是放弃。

对他们,我更愿意说一句:走好,你们的决定值得被听见。

你有什么类似的经历或看法?