BISFF2025|月相PHASE:月之暗面

月之暗面

Reimagining the Dark Side of the Moon

1973年,英国摇滚乐队平克·弗洛伊德(Pink Floyd)推出传世之作《月之暗面》(The Dark Side of the Moon),以“月”为名,探向人性深处的沟壑与阴翳。这张专辑背后的核心隐喻并非凭空而来,它延续了西方文化想象中关于月亮与精神失调的古老关联。自中世纪起,月亮便被视为作用于人类神志的隐秘推手,暗藏着蛊惑之力,足以搅乱心神、裹挟理智,将人卷入错乱的漩涡。这种观念早已深植于语言之中:英文里“lunacy”意为疯癫,而其词源“luna”便直指月亮。

尽管常被饰以浪漫与诗意的华彩,月亮却始终隐没在误解与偏见的幽影之中。在男性书写的历史与神话里,月亮与女性之间的象征联结被有意识地征用,两者一同被指认为变幻无常、不可信赖的“她者”,是逃逸于秩序与理性之外、必须加以戒备的危险存在。

月亮的盈亏流转,本是一种复杂而鲜活的生命表达,却在父权视角的投射下,被误读为失序与危机的根源。这种曲解进一步将女性的身体、情绪与“不稳定性”强行勾连,构成一套压抑性的话语机制,使对女性特质的贬抑得以延续并合理化。

“月之暗面”指向那片隐匿于地球视野之外、难以被凝视的天体一隅,也映照出人们对“阴性”地带的深层惶惑。但,那些游离于理性之外的感性、难以名状的情愫、无法驯服的欲望,或许令人不安,却并非病态之物。

如果我们尝试跳脱出光与暗、理性与疯狂的对立结构,“月之暗面”是否也能被重新理解为一种更具包容性的空间?它未必是理性的对立面,也不必是无序的混沌。或许,它承载的正是一种真实而不稳定的生命状态:在不被看见的时刻,独自面对裂痕与晦暗,依旧坚定地转动。

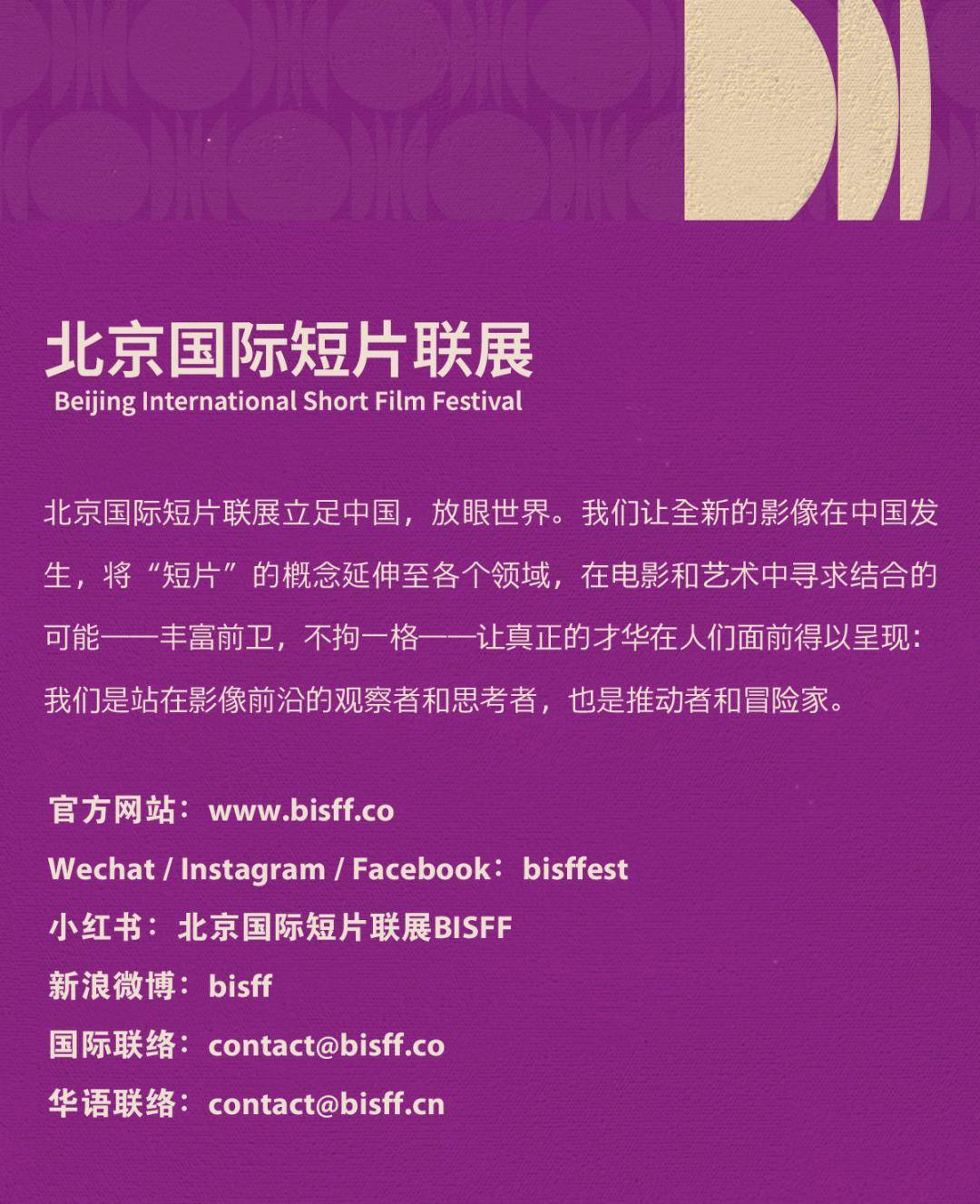

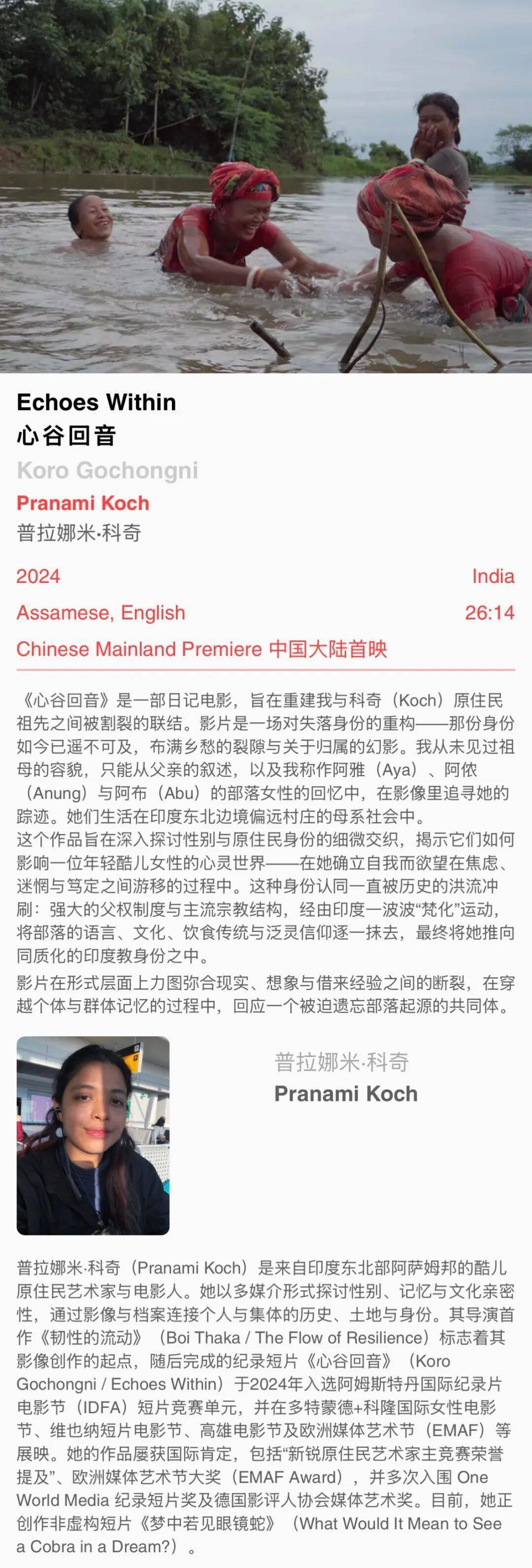

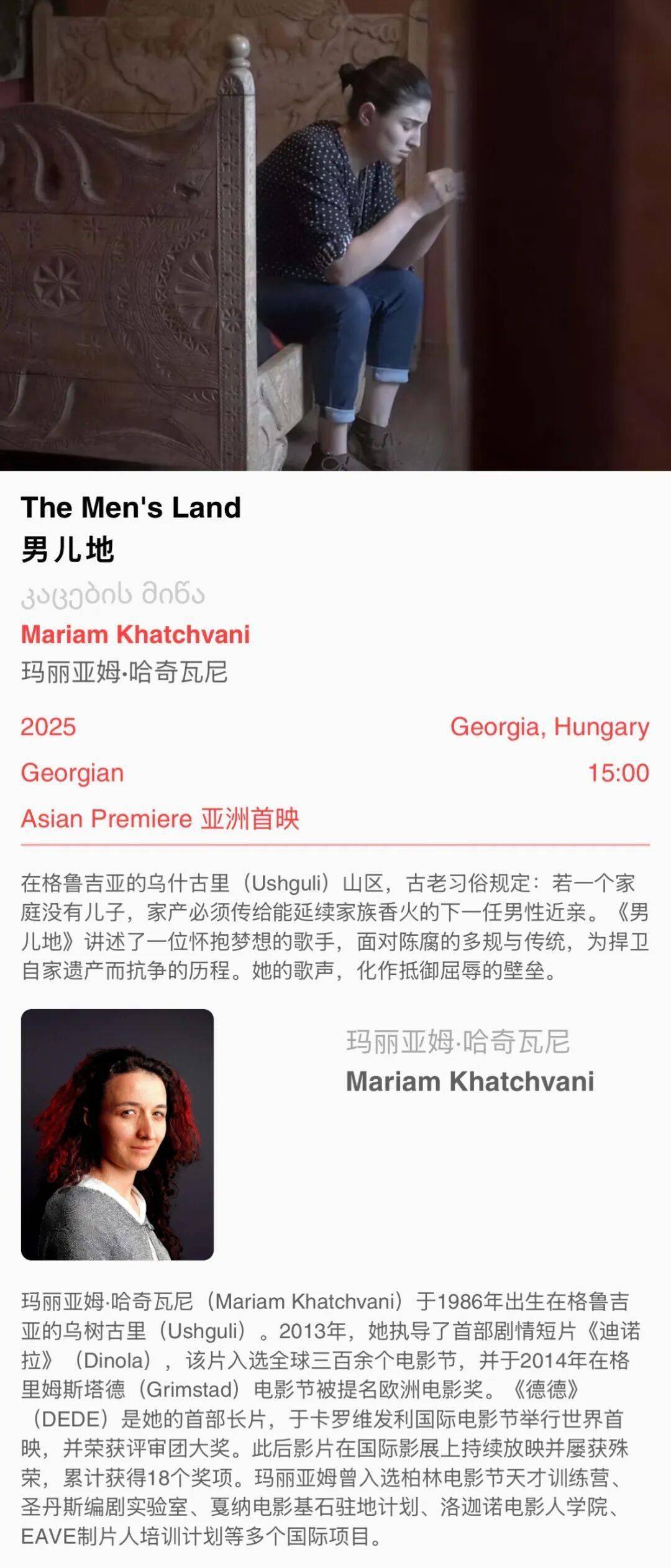

“月相:聚焦女性影像”(Phase: Reflection on Feminism Images)的二十九部影片,以各自独特的影像语言回应身体、欲望、记忆与历史之间反复拉扯的张力。这些作品并不试图为“女性”确立一种稳定叙事,而是围绕破碎、摇摆与挣扎的时刻展开回望与言说。它们共同召唤出“月之暗面”的生活姿态——不执念于圆满,亦不惧缺憾,在变化与不确定中持续发出微光。

PHASE-1

上下其他影片信息

PHASE-2

上下其他影片信息

PHASE-3

上下其他影片信息

PHASE-4

上下其他影片信息

PHASE-5

上下其他影片信息

更多影展节目及展映排片将在近日持续公布!

文字写作:王紫菲

资料编纂:王紫菲

图文排版:刘哲荃 陈可歆 颜秀

图文校对:贺琳 娄白杨

BISFF 2025 展映片单