原创 翁帆父亲曝女儿爱上杨振宁原因,4大优点无男人能及,没理由反对

杨振宁的追悼会在八宝山举行,社会各界人士纷纷都来他最后一程。

也有很多热心市民,虽然知道进不去,但他们还是外面站着,静静地送别杨振宁前辈。

在追悼会上,人群中一眼就看到了穿着这一身黑色衣服的翁帆,毫无疑问,她身为遗孀,站在了家人中第一个位置。

远远一扫,就能感受到她浑身散发出来的哀痛,眼睛好像哭肿了像核桃,红丝密布。

身边是她的母亲,握着她的手,轻声安慰,却也忍不住抹眼角。

翁帆没有多言,只是微微点头,目光落在那张遗照上,杨振宁的笑容一如往常,温和而坚定。

谁能想到,就在前几个月,这个女人还推着轮椅,陪他度过103岁生日。

如今一切都静了,只剩她一个人,面对这突如其来的空荡。

杨振宁走得突然,10月18日中午,北京协和医院的病房里,他安静地闭上眼睛,享年103岁。

消息传出,科学界震动,清华的学生们自发排队缅怀,预约单堆了上千张。

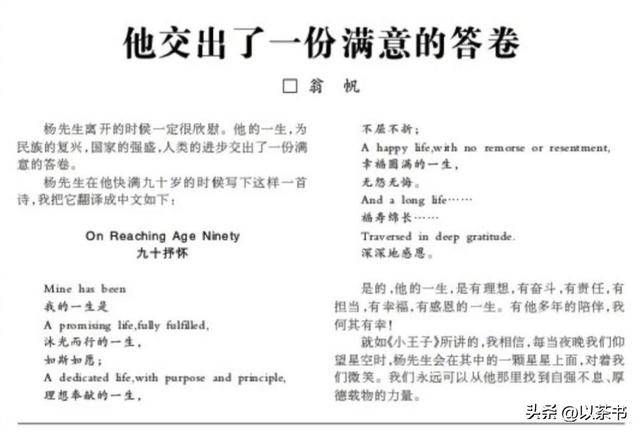

翁帆没在媒体前崩溃,只是第二天,就在《光明日报》上发表了那篇短文。

字里行间,没有华丽的辞藻,只有朴实的缅怀:“他的一生,是有理想,有奋斗,有责任,有担当,有幸福,有感恩的一生。有他多年的陪伴,我何其有幸。”

短短一句,读来像刀子,扎进人心。

21年的婚姻,就用这12个字收尾了。

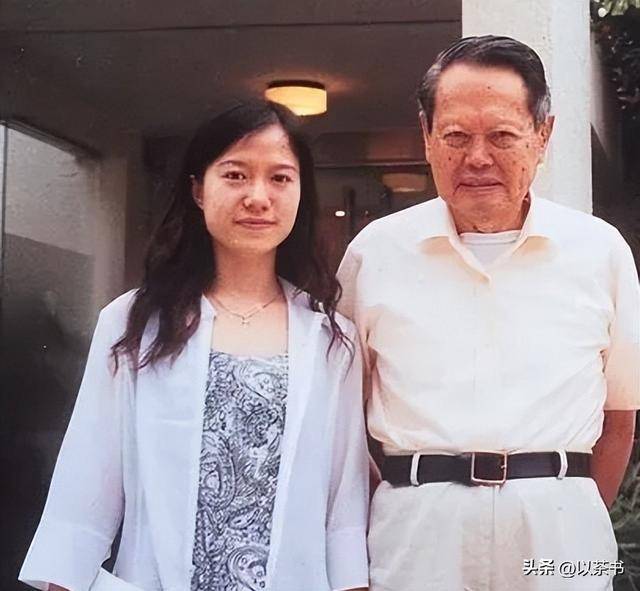

1995年那年夏天,汕头大学办了个国际华人物理大会,杨振宁带着妻子杜致礼去参加。

翁帆还是大一新生,英语系的尖子生,被学校挑中当向导。

她记得清楚,杨振宁夫妇一见面,就夸她活泼、体贴,英文说得溜。

离开时,他们留了地址,偶尔寄张明信片。

翁帆那时才19岁,对物理一窍不通,但杨振宁的名字,她早听过——那个拿诺贝尔奖的华人科学家,像天上的星星,遥远却耀眼。

2003年杜致礼走了,杨振宁寄来一封信,翁帆回了一封慰问。

从那以后,书信成了桥梁,电话成了日常。

2004年杨振宁82岁,她28岁,两人从北海旅行回来,他就打电话求婚了。

婚讯一出,风波四起,报纸上、网上,到处是质疑:她图什么?名?钱?还是那点虚荣?

翁帆的家人也没少挨闲话,尤其是父亲翁云光。

那时候他是潮州中国旅行社的负责人,女儿突然说要嫁给一个比自己爷爷还大的男人,他愣了半天。

记者堵上门采访,他没躲,直面镜头,说:“小帆能为杨教授的晚年付出,这是她的福气,也是我们的骄傲。我们家没理由反对。”

他没多说细节,但后来在私下聊天里,透露出点心声:

女儿从小就崇拜杨振宁,那种仰慕不是一时冲动,而是发自骨子里的。

翁云光不是没想过世俗眼光,可他看人准,杨振宁不是那种让人后悔的对象。

采访里,他提了杨振宁的几个闪光点,说这些优点,搁谁身上都让人心动,更别说自家闺女了。

翁云光的话,像一盏灯,照亮了外界的迷雾。

第一:杨振宁在物理学上的地位,简直是时代标杆。

1957年他和李政道一起拿下诺贝尔奖,那年他才35岁。

宇称不守恒理论,一鸣惊人,颠覆了物理世界的认知。

后来杨-米尔斯规范场论,又成了粒子物理的标准模型基石。

杨振宁不是那种躲在实验室里的书呆子,他总爱说,科学要“有品位,有风格”。

晚年了他还指导清华的学生,去年底的纪录片《杨振宁:百年科学之路》里,他坐在轮椅上,眼睛亮晶晶的,讲起对称原理,像在聊昨晚的梦。

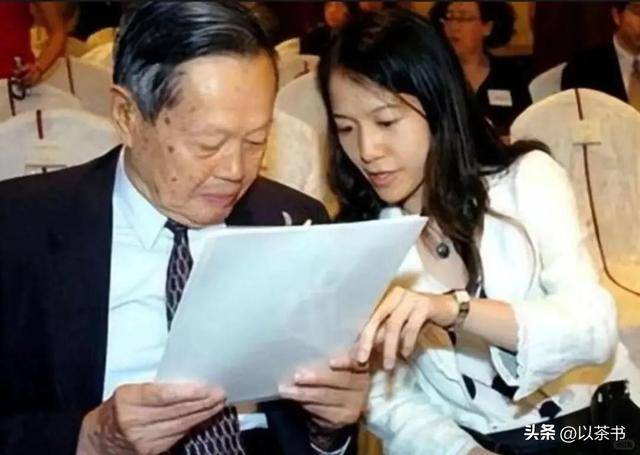

翁帆陪他走过这些年,从没觉得枯燥。

杨振宁的脑子,总能让她看到新世界,结婚后她帮他翻译论文,编书,像《曙光集》《晨曦集》,那些书不光是学术,还夹杂着对民族复兴的寄托。

哪个女孩不爱这样的男人?那不是钱买得到的,是灵魂的共振。

第二:杨振宁博学多才,中西合璧,像个活字典。

生在安徽合肥,父亲是清华数学系主任,从小耳濡目染,他4岁认3000字,5岁背《龙文鞭影》。

抗日战争时,全家颠沛流离,他考进西南联大,毕业后赴美深造。

芝加哥大学博士,普林斯顿高等研究院研究员,那些年,他不光啃物理,还泡在历史和文学里。

回国后,他推动南开大学建理论物理室,资助上百中国学者。

翁帆第一次见他,就被这股气场震住:他能用英文讲量子力学,转头用潮州话聊家常。

结婚后两人去香港住过,杨振宁85岁了,还让她开车上太平山顶。

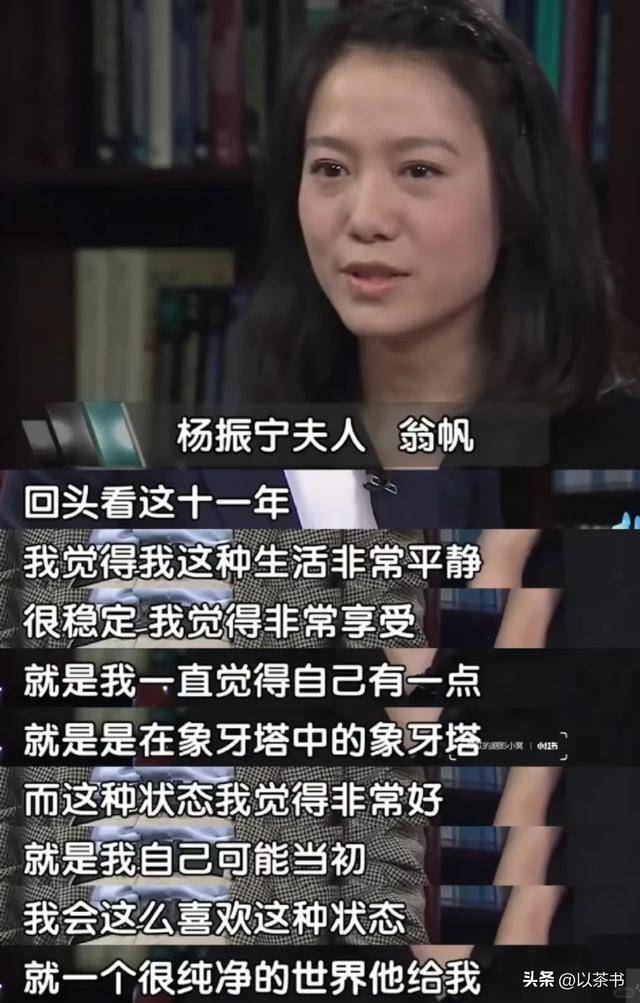

翁帆后来在访谈里说,杨振宁让她懂了,什么叫“象牙塔里的象牙塔”——一个纯净的世界,不染尘埃。

第三:杨振宁的爱国心,赤诚得像把火,从不灭。

1971年中美刚解冻,他就第一个回国,轰动一时。

周总理两次宴请他夫妇,他却说,自己是“回家了”。

那时候,国内物理学被文革耽搁,他不计前嫌,帮着重建。

1986年南开理论物理室建起来,全靠他一手操办。

晚年他定居清华,归根居的书房里,挂着杜甫的“星垂平野阔”,他说,这是对祖国的挂念。

翁帆在悼文里写,杨振宁的一生,为民族复兴交了“满意答卷”。

翁云光在采访里直言:“杨教授心系国家,从不含糊。这份赤子心,值千金。女儿跟了他,学到的不光是知识,还有脊梁。”

想想那些年杨振宁虽拿美国籍,但那是时代无奈,

一有机会,他就回馈祖国。这样的男人,爱上他,不是自私,是种荣幸。

第四:杨振宁思维敏捷,心态年轻得像孩子,总有活力。

103岁了,他还爱开玩笑。

杨澜问他老夫少妻的争议,他笑眯眯回:“这是上帝的礼物,让我重回青春。”

翁帆在一旁点头,眼里是光。

这些优点杨振宁身上全有,翁云光多年前就看透了,他没理由反对女儿的选择。

21年过去,翁帆用行动证明:这不是交易,是真情。

那些质疑声,早被时间冲淡。杨振宁走后,她没哭天抢地,只是守在缅怀室,母亲陪着,默默擦泪。

如今追悼会已过,清华的缅怀室还开着,每天九点到九点,人来人往。

翁帆没多露面,但据说她在整理他的遗稿,那些未完的笔记。

外界还在议论遗产,杨振宁早立遗嘱,翁帆只得使用权,没大笔钱财。

可她从没在意过这些,21年的时光,她图的,是那份陪伴。

信息来源: