原创 英伟达再访台岛!饭局谈话曝光,从韩国炸鸡到台夜市,野心太明显

![]()

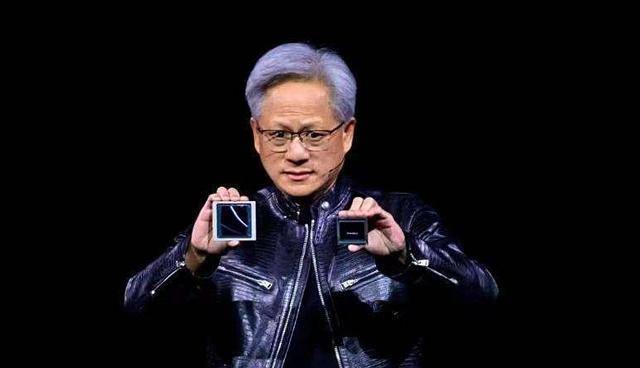

哈喽大家好!今天我们聊聊英伟达!黄仁勋这种顶级大佬他的时间一分一秒都是钱,他不会吧时间浪费在任何小事上。

在韩国那场饭局的聊天记录流出数日,真假争议声不绝于耳,官方却始终保持沉默。饭后黄仁旭果然和三星、SK集团达成了重大的合作。

而根据最新的媒体报道,黄仁旭出现在台岛,他在大型集会上公开喊话,没有台积电就没有英伟达,而台积电的董事长则揭穿他的意图,此次访台,他是想要更多的芯片。

不得不说黄仁勋是很聪明的,他被台湾退役中将帅化民称为本世纪最伟大的演员,在美国说服四大家族和他合作,在台湾约台积电、联大合作,在韩国和三星现代合作。

这份“沉默”反倒让不少人看清关键:这根本不是意外泄露,而是一场精准设计的舆论引导,目标直指美国政府。

为何如此关键的表态,要借一场私密饭局的“漏风”传出,而非公开声明?答案藏在商业博弈的经典策略里,虚实交织方能进退自如。

舆论风向有利时,便放任其发酵升温,给对手制造压力;一旦出现失控风险,一句“私人闲聊非官方立场”便能轻松切割,全身而退。我们不妨拆解这份记录,看看其背后的施压逻辑。

黄仁勋开篇便抛出重磅判断:“未来5至10年的AI竞赛,中国会赢。”这话绝非说给普通听众,而是精准递到懂王及美国政客耳中的“战书”。

潜台词清晰无比:你们若再不配合我的核心诉求,错过的将是遏制中国AI发展的最后窗口期。这份诉求被包装成两条“大招”。

彻底放开对其芯片的对华出口限制;借助美国的政治力量,精准打击中国本土的芯片竞争对手。这两点,正是其当前商业布局的核心痛点。

为了强化诉求的紧迫性,黄仁勋抛出一组极具冲击力的数据:“中国有100万人24小时三班倒投身相关领域,硅谷全职做大模型的最多2万人。”这组数据乍听之下极具压迫感,但细究便知其话术玄机。

从宏观产业视角来看,其核心逻辑并未说谎。观察科技竞争格局,不能局限于单个技术突破或论文发表,而需立足人才储备、产业生态等底层维度,这与历史研究中“年鉴学派”强调的“长时段视角”异曲同工,看的是长期积淀的实力差距。

中国在AI竞赛中的真正底气,确实源于工程师团队的“厚度优势”。数据为证:中国STEM相关专业毕业生每年达数百万,而美国同类毕业生最多不过几十万。

![]()

这种量级差距,构成了技术迭代的“人才蓄水池”。更值得关注的是,这种优势并非“数量碾压质量”。

若深入接触美国普通高校的STEM毕业生便会发现,其平均学术水平与实践能力,远不如顶尖名校光环所营造的那般神话。反观中国,扎实的基础教育让普通高校毕业生也具备较强的工程落地能力。

在产业竞争中,人才厚度往往决定了顶尖突破的概率,当数百万从业者共同投入研发,即便顶尖人才比例相当,最终涌现的核心技术突破也必然更密集。

这是工业时代以来反复印证的规律,黄仁勋的这番判断,精准戳中了美国政客的焦虑点。但100万人三班倒的表述,显然是刻意放大的“战术夸张”。

从产业常识来看,大模型研发核心团队讲究精准协作,百万级规模的三班倒既不现实也无必要。其真实目的,是用极端化的数据渲染“中国速度”的压迫感,为后续诉求铺路。

铺垫到位后,黄仁勋终于亮出核心观点:“美国的出口管制是最蠢的招儿。”这一论断并非空口指责,而是有明确的利益逻辑支撑。

比尔盖茨此前便多次警告,技术封锁只会倒逼被限制方加速自主研发。懂王等美国政客内心实则清楚,这套管制政策本质是政治站位绑架商业规律的产物。

为了让警告更具说服力,黄仁勋抛出了最关键的“施压筹码”:“华为升腾910性能仅比H100慢8%至12%,每月产能达20万片。”

这组数据的真伪无从考证,但与其在发布会上“对手连尾灯都看不到”的高调表态形成鲜明反差,这种矛盾恰恰是话术的关键。

为何要刻意“抬高”竞争对手?这正是商业施压的精妙之处。通过夸大华为的进展,黄仁勋实则在向美国政府传递两层信号,封锁已见成效,对手正在快速崛起;

仅放开出口还不够,必须动用更强势的手段压制华为等本土企业,否则我的市场优势将被彻底稀释。

![]()

整场饭局的话术逻辑至此完整闭环:以“中国必胜”的判断定调施压,用“人才厚度”的事实强化焦虑,借“夸张数据”放大紧迫性,再以“对手崛起”的假象倒逼美方出手。

每一步都虚实相济,既传递了核心诉求,又为后续的立场调整留下了空间。对于我们而言,这份记录的真假并不重要。

其背后暴露的“技术封锁倒逼自主研发”的逻辑,才是最值得深思的内核。黄仁勋的博弈技巧固然值得玩味。

但中国科技发展的真正底气,从不是对手的施压或妥协,而是数百万工程师的坚守与迭代。守住这份节奏,便是对所有博弈话术最有力的回应。