在肩膀上跳芭蕾?退役女军人吴正丹做到了!

从一位体操运动员转型成为一位杂技表演艺术家,从一位普通的军队文艺工作者到获得多项国家级奖项的艺术总监,退役军人吴正丹是如何做到的?她走过了一条怎样的艺术之路?请听人物纪实报道《在肩膀上跳芭蕾?退役女军人吴正丹做到了!》,采制:总台军事记者袁萌婷、特约记者刁晓玲;播音:胡铖铖、宋波。

人物档案

吴正丹,辽宁沈阳人,国家一级演员,中国杂技家协会副主席。1981年出生,1990年进入辽宁省体育训练中心,成为一名艺术体操运动员,1998年被特招进原广州军区政治部战士杂技团成为一名杂技演员。在部队的培养下,她以独创的“肩上芭蕾”在艺术舞台上崭露头角,先后荣获众多国内外奖项,多次立功受奖。2017年,吴正丹从部队退役,后来凭借在杂技艺术领域中的出色表现和突出成就,被广州市杂技艺术剧院聘为艺术总监。多年来,吴正丹参与创作了多部弘扬优秀传统文化、讴歌时代精神的优秀作品,先后荣获第十届精神文明建设“五个一工程”优秀剧目奖、第十七届文华奖表演奖等。

在广州市杂技艺术剧院的排练厅里,身姿挺拔、目光坚定的吴正丹正耐心地指导着年轻演员们的动作,每一个手势、每一个眼神,她都要求做到最好。这种对杂技表演近乎严苛的高标准、严要求,源自她19年军旅生活的淬炼和熏陶。

吴正丹:小时候,我是一个挺散漫的人,但是到了部队以后,经过部队生活的磨砺,我对自身有了更高标准和更严要求。现在,我也会这样要求年轻人。因为我觉得,优良传统和过硬作风需要传承下去。

资料照片:吴正丹军旅照

在从事杂技这一行之前,吴正丹是一名体操运动员。她6岁的时候,就走进少儿体校开始进行艺术体操训练,12岁时转行进入体校的技巧队,开始男女混合双人训练。在技巧队教练的精心指导和严格要求下,经过3年时间的锤炼,她和搭档魏葆华一举夺下世界青年技巧锦标赛的冠军。然而,技巧项目并非奥运项目,年纪轻轻的吴正丹已经触到了专业领域的天花板。未来的路到底应该怎么走?就在她感到迷茫的时候,原广州军区政治部战士杂技团向17岁的吴正丹伸出了橄榄枝,时任团长宁根福建议吴正丹以杂技演员的身份在文艺舞台重新起航。

吴正丹:当时,宁根福团长每周都会给我打电话做思想工作。看得出来,他是想好好培养我们。后来,我和葆华一起来到广州,开始了崭新的艺术人生。宁团长对我们很关心,很认可,给了我们很多的鼓励。我们有什么需求,宁团长都会给予支持,让我们可以踏踏实实地训练,创作出更多的作品。

吴正丹与搭档魏葆华荣获蒙特卡洛国际马戏节最高奖“金小丑”奖

1998年,风华正茂的吴正丹与魏葆华被特招入伍,加入原广州军区政治部战士杂技团,开启了全新的艺术领域与军旅生涯。有一次,在丹麦首都哥本哈根演出时,丹麦皇家芭蕾舞团团长评价吴正丹和魏葆华很有公主和王子的气质,非常像芭蕾舞演员。听了这样的评论之后,吴正丹尝试着穿上了芭蕾舞鞋,开始在杂技和芭蕾的融合上下功夫。他们摸着石头过河,每天训练十几个小时,即使腰伤复发,脚趾磨烂,疼痛钻心,也没有停下对艺术的追求。就这样,用了整整四年的时间,他们成功创造出了一种名为“肩上芭蕾”的融合艺术形式。2002年,他们凭借作品《东方天鹅——芭蕾对手顶》捧回了蒙特卡洛国际马戏节最高奖“金小丑”奖。

吴正丹:刚开始,我尝试着在葆华身上踩,踩大腿、踩屁股、踩肚子、踩后背,都尝试过。可是,我穿着足尖鞋在他身上踩,无论踩哪个部位,都是很疼的,但葆华都积极配合。就这样,我们不断地进行尝试,摸索了很长时间,终于在肩膀上跳芭蕾成功了。按照中国杂技家协会主席的话说,这是“里程碑式的创新”。“肩上芭蕾”当时在杂技领域还是挺惊艳的!

在拿下一座座奖杯、获得一项项荣誉之后,吴正丹并没有满足于取得的成绩,她积极尝试从技术本身走向更深的艺术层面。2004年,世界首部杂技剧《天鹅湖》在广州诞生,开创了运用杂技塑造人物形象的先河,在全军文艺会演中轰动一时。在此之后的十几年时间里,这种用东方杂技形式讲述西方“天鹅湖”故事的杂技剧《天鹅湖》,不仅风靡国内,还应邀到多个国家巡演数百场,真正实现了跨文化的交流对话。

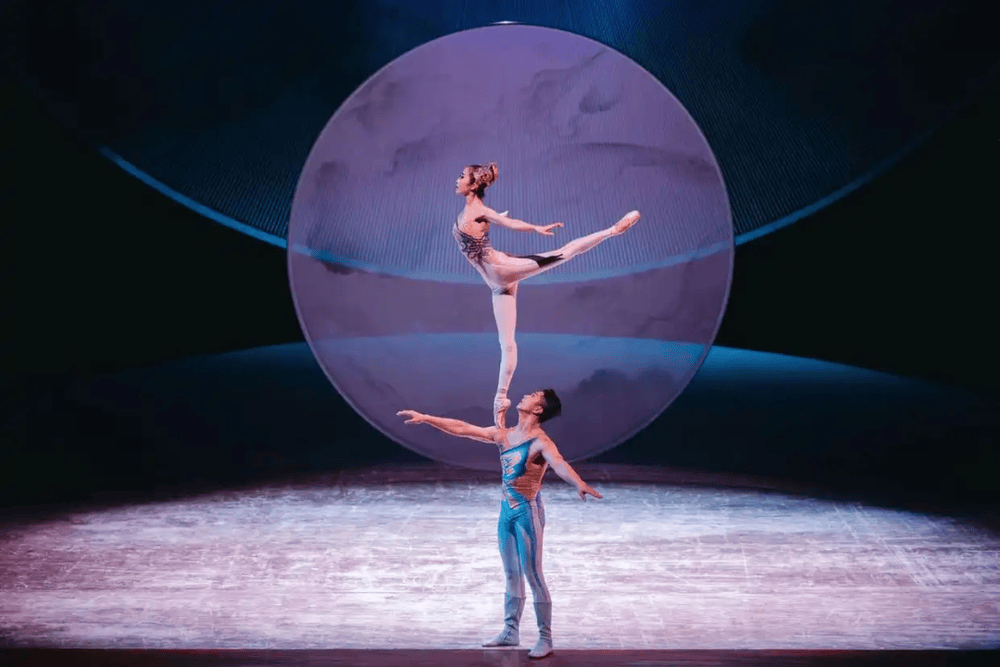

吴正丹与搭档魏葆华在当代杂技剧《化·蝶》中表演经典的“肩上芭蕾”

就在吴正丹的事业干得如火如荼的时候,2017年,随着军队改革的深入,战士杂技团面临调整,吴正丹依依不舍地脱下了军装,告别了服役19年的部队。尽管有失落感,但她对艺术的热爱从未熄灭。自主择业脱下军装后,她考取了英国皇家舞蹈学院注册教师资格证,从事芭蕾普及教育。2018年底,广州市杂技艺术剧院向她发出邀请,为了自己钟爱的杂技事业,吴正丹再一次接受了挑战。

吴正丹:从部队退役自主择业以后,我一直在思考,如何才能将“肩上芭蕾”发扬光大,让这样独特的表演形式变得更具规模,也更加规范?

角色的转换给吴正丹带来了巨大的挑战。从专注于自身表演的艺术家,转变为需要统筹经营管理、艺术创作、市场开拓、团队建设的负责人,吴正丹面临的是全新的环境和压力。上任初期,吴正丹在管理上就遇到了不小的阻力,她在部队养成的雷厉风行、高标准、严要求的作风,一度让团队成员感到不适应。

吴正丹:管理自己和管理团队是很不一样的。在管理团队的过程中,各种复杂的矛盾问题让人很伤脑筋。我不仅要考虑杂技艺术剧院的经营,还要考虑创作排练什么节目。从台前转向幕后,整个工作的重点完全变了,我的压力也随之增大。

吴正丹荣获第31届上海白玉兰戏剧表演艺术奖主角奖

吴正丹的军人作风慢慢地感染了大家,后来广州市杂技艺术剧院的行政管理越来越规范。同时,她也开始酝酿着将脑海中关于杂技剧《化·蝶》的设想付诸现实。那时候,团里的演员们十分年轻,有的甚至连舞台都没有上过,一切都要从零开始。创排的每一天,吴正丹都要在排练场忙到深夜,指导演员练习,同时自己也要从头开始苦练基本功,压软度、练体能,尽可能使身体能够接近年轻时候的状态。2021年,杂技舞剧《化·蝶》终于问世了。

吴正丹:我觉得,越是美的艺术形式,表演者就越是辛苦。它不仅要求其具有过硬的专业技能,还要具备较强的艺术性和美感。一种表演艺术形式,如果没有一定的水准,怎么可能让观众记住你呢。表演者只有具备与众不同的特点和亮点,表演出来才可能出彩,才可能被观众喜欢。

凭借杂技舞剧《化·蝶》,吴正丹成为第一位获得上海白玉兰戏剧表演艺术奖主角奖的杂技演员。此后,吴正丹带领团队进入了创作高产期,她像一名指挥作战的军人一样,在杂技艺术的舞台上精心谋划、统筹指挥。她带领团队先后创排了《天鹅》《悟空》《站台》《追光者》等一系列新剧目,这些剧目大多选择无语言障碍、易于引发观众共鸣的题材,还探索出新的杂技表演形式,让传统杂技焕发新生,吸引更多的年轻观众走进剧场,也推动中国杂技走出国门。

吴正丹:近年来,我们每年都会创作一部新作品,从杂技剧《天鹅》到《化·蝶》,再到《悟空》《站台》,都是近年来创作的。这些作品演出时没有任何语言障碍,中外人士都可以欣赏。目前,我们还在不断探索新的表演形式,并且进一步思考,怎样才能让传统的杂技艺术焕发出生机与活力,让更多的年轻人能够走进剧院来观看。

杂技剧《天鹅》演出时的精彩瞬间

作为中国杂技界的领军人物之一,今年44岁的吴正丹眼下思考更多的是传承与未来。她介绍说,目前我国的杂技行业人才培养模式依然很传统,没有纳入高等教育的学科目录,急需建立现代人才培养体系。吴正丹最大的心愿就是希望更多的年轻人能够勇敢担负起新时代的文化使命,让杂技这一传统艺术焕发出新的生机和活力,在世界的舞台上讲好中国故事。

吴正丹:无论是在理论、学术还是在教学方面,我都希望能把“肩上芭蕾”做得更加规范和科学,能把这项艺术形式传承下去。

从一名体操运动员到军队文艺工作者,再到成长为一名杂技表演艺术家,吴正丹的人生轨迹充满了转型与突破。变的是身份和环境,不变的是她对艺术的追求和军人的坚韧、自律与担当。她用27年的坚守,在方寸肩头上蹚出了一条中国杂技的创新之路。她说,只要信仰在心中,舞台就在脚下;只要梦想不灭,每个人都能破茧成蝶。

吴正丹:我的事业能发展到今天,和部队的经历是分不开的。未来,我希望能在杂技艺术领域继续有所突破,创作出更多让观众喜爱的精品力作,也希望我们的努力能够得到更多观众的认可。

(文中照片由受访者提供)

本期《中国退役军人》专栏

作者:袁萌婷 刁晓玲

主播:胡铖铖 宋波

责编:张建动

编审:孙杰

统筹:孙杰 邓曦光

监制:吕锡成 谭淑惠

广东省退役军人事务厅

协助采访