张碧晨被“禁”唱《年轮》,对音乐行业是个警醒

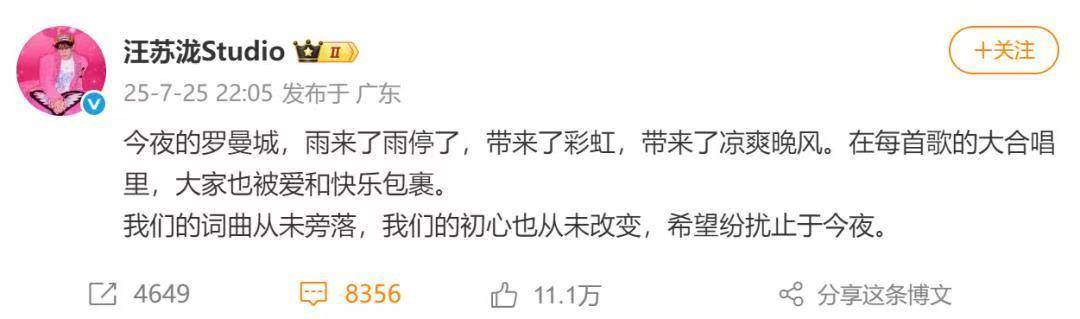

▲7月25日,@汪苏泷工作室 发文引发关注。图/网络截图

近日,歌手张碧晨与歌曲《年轮》相关话题引发热议。

据扬子晚报报道,因网红歌手“旺仔小乔”一句“发一百遍《年轮》也只会写张碧晨是原唱”,引发了《年轮》这首歌的“原唱之争”。

7月25日凌晨,《年轮》词曲作者汪苏泷的对接号宣布收回歌曲授权,而张碧晨方尽管随后发声明坚称张碧晨为《年轮》唯一原唱,但也不得不在汪苏泷方宣布收回授权的情况下“告别《年轮》”。

一场口水仗“禁”了一首传唱10年的经典老歌,对音乐行业是一个警醒。

或许有人要问了,他们到底争的是个啥?

首先需要明确一个说法,不管是“原唱”还是“唯一原唱”都不属于法律上的权利概念,而只是业界或者歌迷们一种约定俗成的称呼,一般而言会将首次公开表演的歌手称之为“原唱”。但是,这个概念并不属于著作权法当中规定的内容,或许更多属于歌手个人的“名誉权”。

不过,“原唱”荣誉很多时候与成名歌手息息相关。行业当中有很多原唱籍籍无名,翻唱大红大紫的情况,争“原唱”其实意义不大。

外人无法揣测张碧晨及其公司与版权方汪苏泷争“原唱”的动机是什么。汪苏泷作为词曲作者,拥有完整的音乐作品版权,依据《著作权法》的规定享有四项人身权及十二项财产权,其中就包括表演权。而张碧晨之所以能够公开演唱该作品,恰恰就是因为版权人依据表演权赋予的权利。

在著作权法当中还有一个极易与表演权混淆的表演者权。表演者权的权利主体是歌手、演员等表演者,表演者权是著作权衍生出来的权利,著作权法上称为邻接权或作品传播者权。相较于版权人,表演者权的权利范围更窄,包括两项人身权及四项财产权。而在行使财产权之前,被许可人依然需要获得著作权人的许可,并支付报酬。

不可否认,一首歌曲能被传唱需要整个音乐工业各环节的努力,但所有的结果都是基于著作权人的创作。然而,现实中,相较于强势的制作公司、明星团队、音乐平台等,个体的词曲著作权人尽管权利很多,但往往地位处于弱势。这一点也在这场争端中有所体现。

所谓“唯一原唱”的身份,对张碧晨而言可能不能带来多少额外的加成。而汪苏泷的暂不再授权的说法,或许更多只是针对“旺仔小乔”而言,等于说拒绝网红歌手未来继续在演唱会或直播间演唱《年轮》的机会。所以,在此次争端中,相关方其实并没有多少“你死我活”的利益冲突。

一首好听、优秀的歌,打动人心的除了演唱技巧,也有词曲本身所反映出来的思想、情感、情绪,所以词曲的创意非常重要。但是,对于歌迷和听众而言,更多会对歌手的表演津津乐道,而往往忽略了幕后的创作者。

汪苏泷本身就是一个能写能唱的创作者,而更多的词曲作者往往都是字幕当中一闪而过,存在感并不高。

现实中,能从幕后走向台前的词曲作者少之又少,但他们为很多脍炙人口的歌曲作出了巨大贡献。这些人,也需要得到法律的保护以及业界的尊重。

这场争端最终以相关方不太愉快的形式落幕了,但依然给业界留下诸多思考和启示。没有众多原创的词曲作者,支撑不了蓬勃发展的音乐行业。当今,能传唱多年的经典歌曲之所以越来越少,而大量流行的是一些季抛甚至月抛的短视频背景口水歌,其中一个重要原因或许在于创作型人才的缺乏。

此外,这场“原唱”争议,也暴露出行业惯例与法律规定之间的鸿沟。而要避免类似争议,最好的办法是采取协议明确约定原唱身份,是双原唱还是唯一原唱都有据可查。

文娱行业繁荣的背后,离不开权益保障机制运行与法律的坚实护航。当创作者的心血和劳动能被守护和尊重,灵感的源泉才会奔涌不息;当作品的价值和相关参与方的权益能被公正对待,行业的生态方能健康生长。

撰稿 / 柯锦雄(法律工作者)

编辑 / 柯锐

校对 / 卢茜